実技2の前提条件

次の資料を基に以下の問題に答えよ。ただし、UTC は協定世界時を意味し、問題文中の時刻は特に断らない限り中央標準時(日本時)である。中央標準時は協定世界時に対して9時間進んでいる。なお、解答における字数に関する指示は概ねの目安であり、それより若干多くても少なくてもよい。

XX 年7⽉5⽇から6⽇にかけての⽇本付近における気象の解析と予想に関する以下の問いに答えよ。予想図の初期時刻は、図3、図4は7⽉5⽇9時(00UTC)、図6は7⽉1⽇21時(12UTC)、その他はいずれも7⽉5⽇21時(12UTC)である。

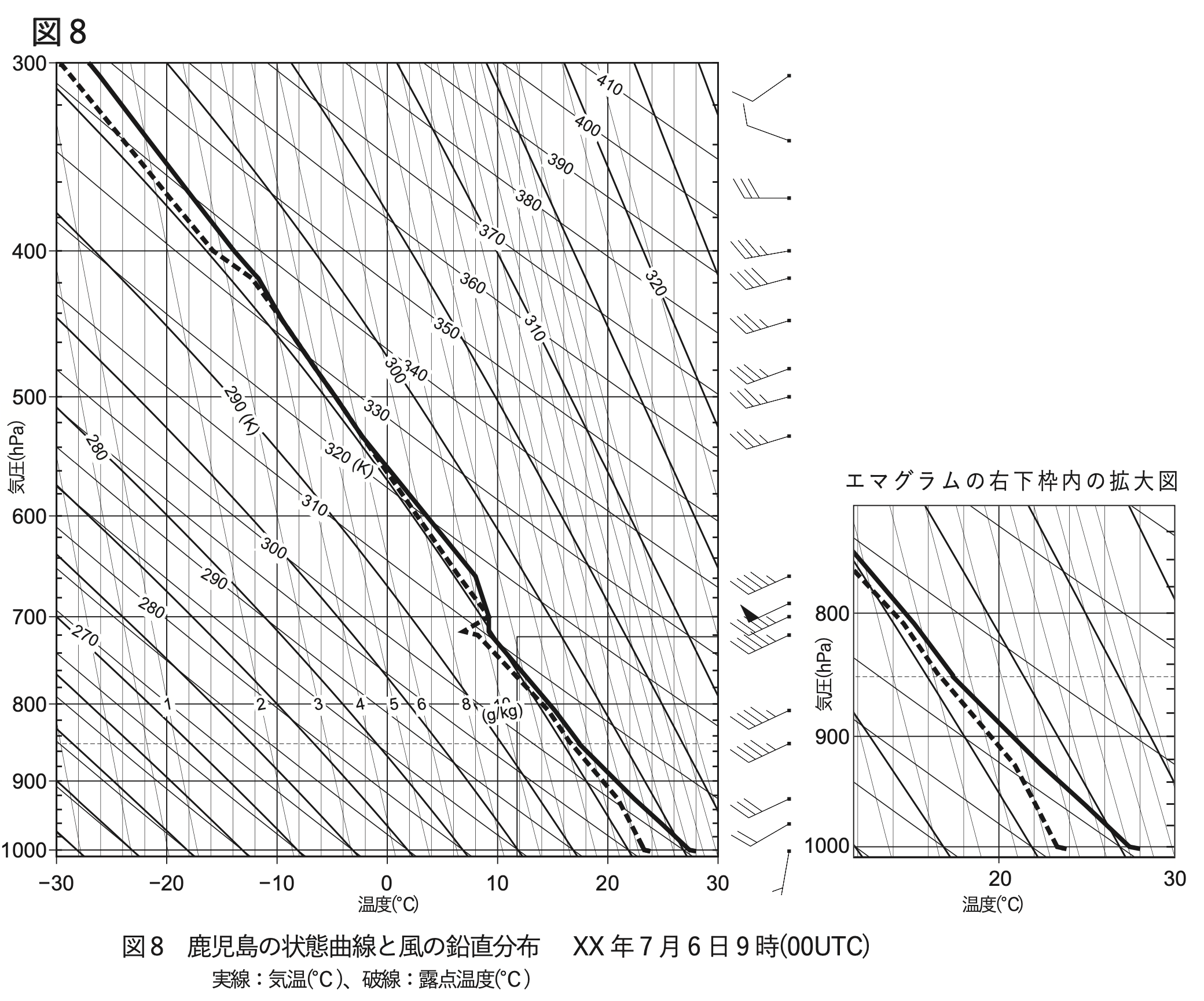

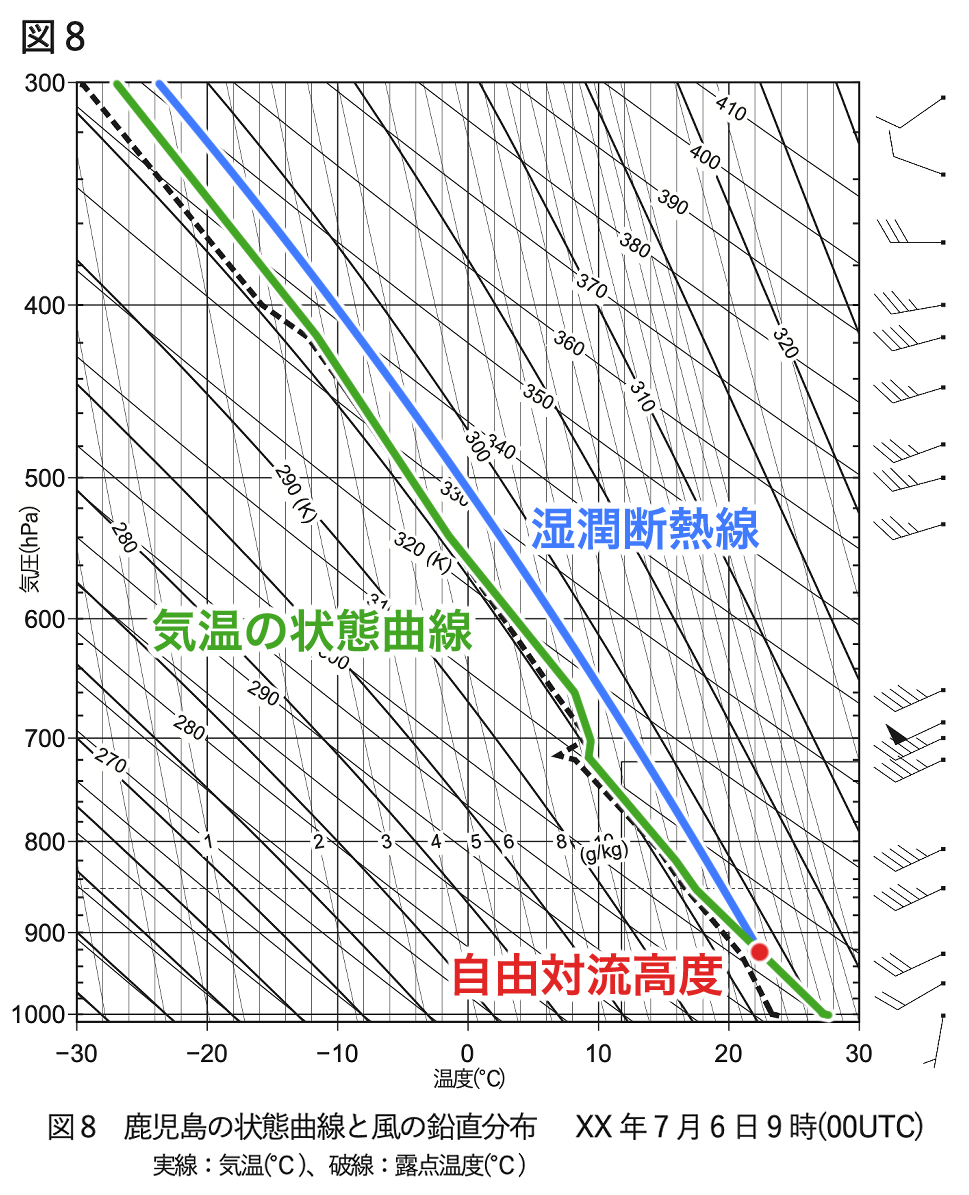

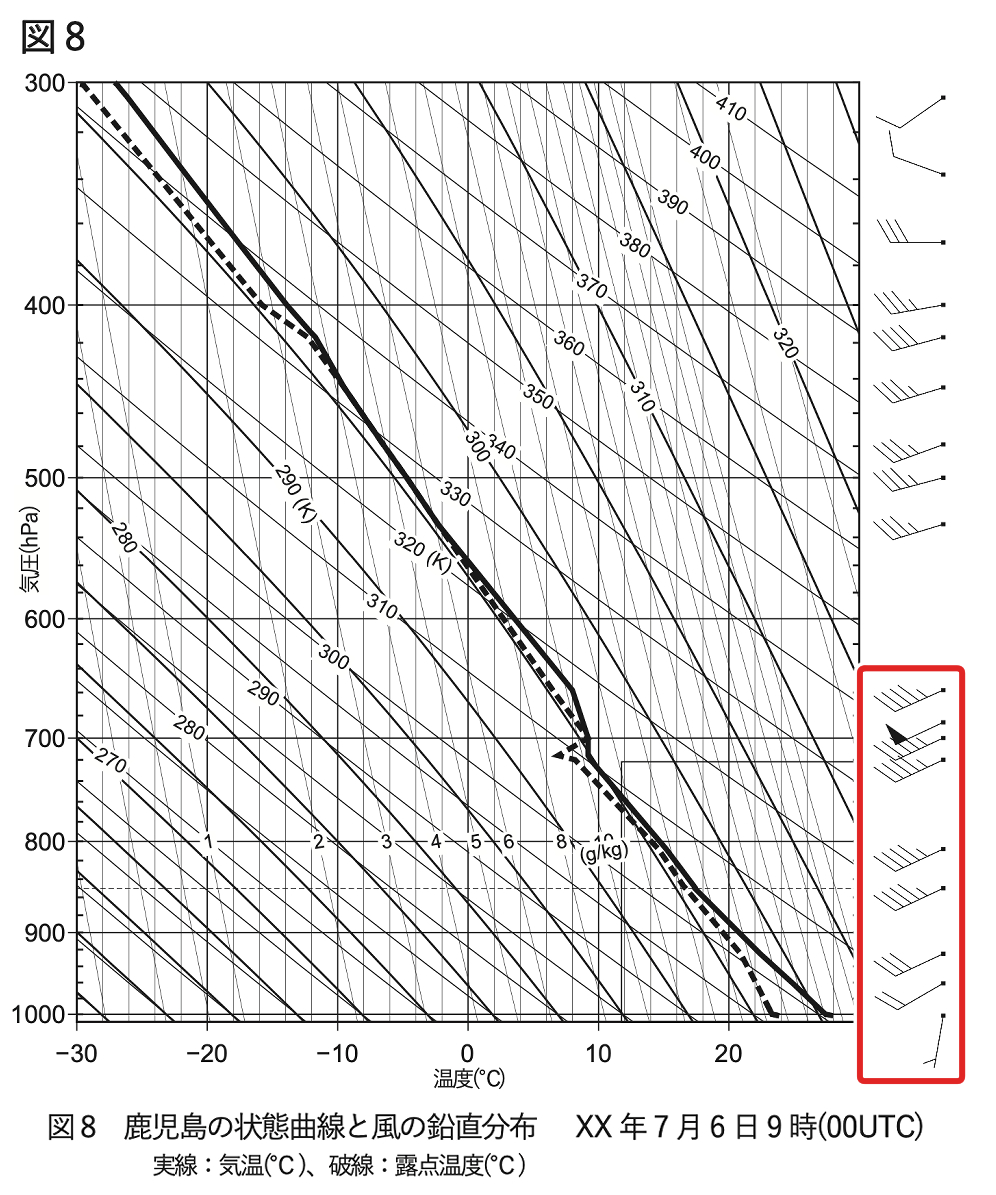

図7は気象衛星⾚外画像、図8は⿅児島の状態曲線と⾵の鉛直分布、図9はレーダーエコー合成図、図10はメソモデルによる 850hPa の相当温位・⾵と前1時間降⽔量の 12 時間予想図であり、対象時刻はいずれも6⽇9時である。これらを⽤いて、以下の問いに答えよ。

問2(3)

図8の⿅児島の状態曲線と⾵の鉛直分布を⽤いて、空気塊の安定性に関する以下の問いに答えよ。なお、① ② の⾼度については、20hPa 刻みで答えよ。

① 地上の空気塊を強制的に持ち上げたときの⾃由対流⾼度を、単位 (hPa) を付して答えよ。

② ①の空気塊が⾃由対流⾼度を越えて上昇したとき、浮⼒がなくなる⾼度を、単位 (hPa) を付して答えよ。この図より⾼い⾼度のときは、「300hPaより上」、と答えよ。

③ 950hPa から 500hPa までの⾵向および⾵速の鉛直分布の特徴を 35 字程度で述べよ。

答え

本問は、鹿児島の状態曲線と風の鉛直分布から空気塊の安定性を解析する問題です。

本問の解説:① について

(問題)地上の空気塊を強制的に持ち上げたときの⾃由対流⾼度を、単位 (hPa) を付して 20hPa 刻みで答えよ。

→ 答えは 920hPa です。

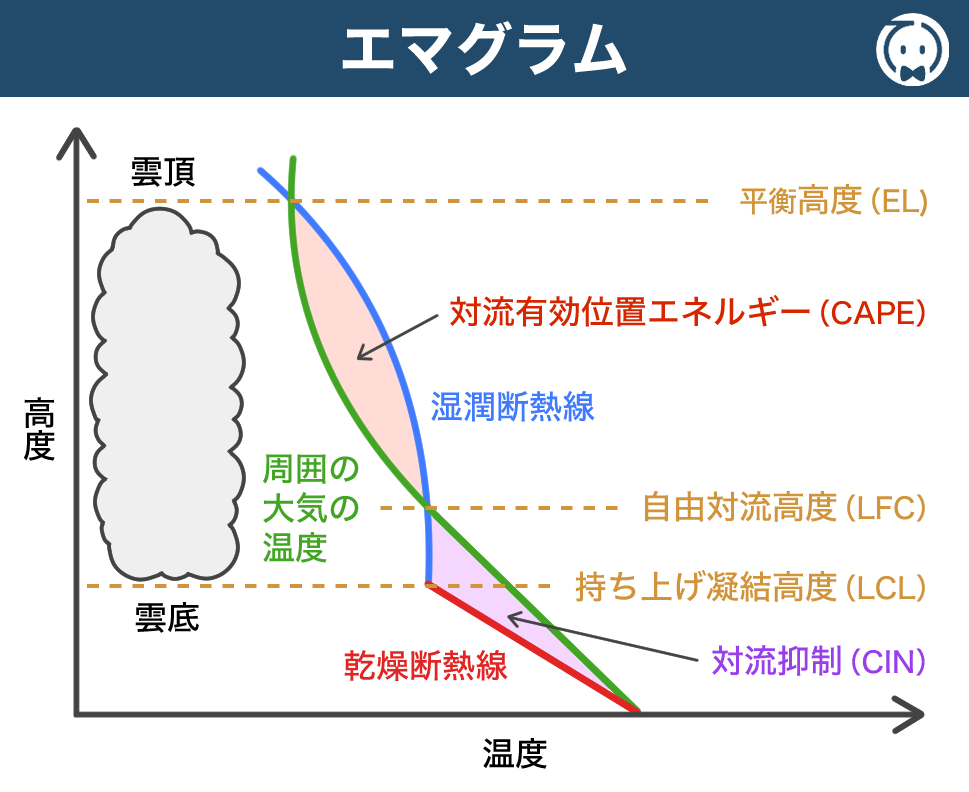

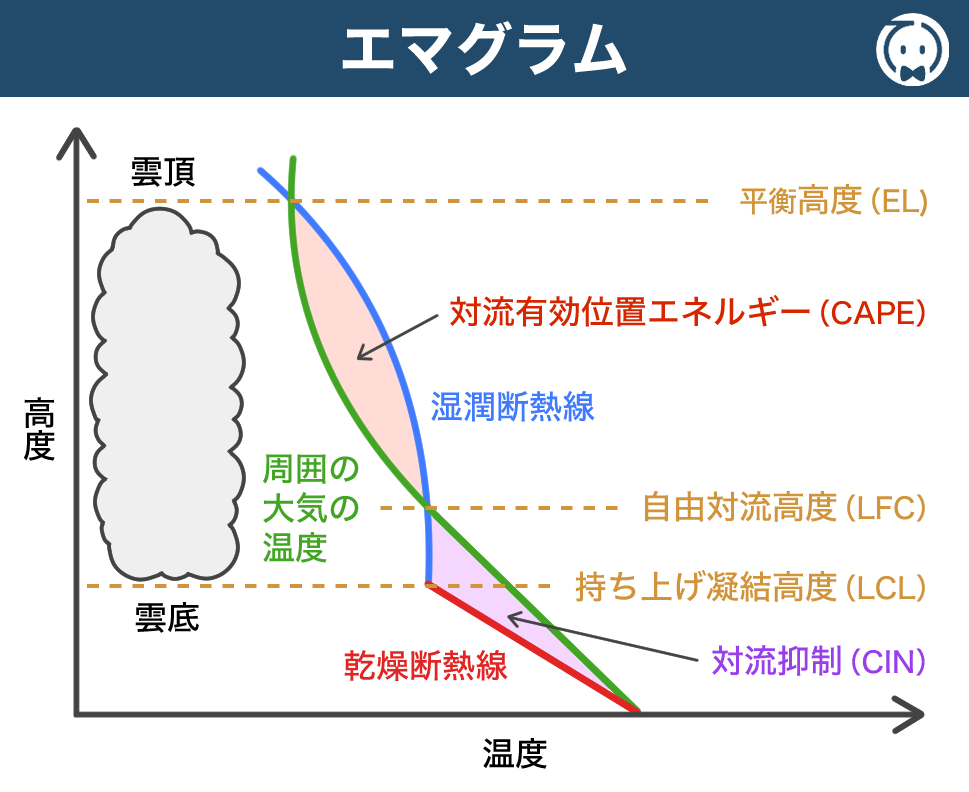

下図は、エマグラムの基本的な見方をまとめた図です。

まずは、エマグラムの見方を簡単に説明します。

地上等にある未飽和の空気塊を上昇させると、空気塊の温度は、気温と露点温度が等しくなるまで(=相対湿度が 100% に達するまで)、乾燥断熱線に沿って下がります。

相対湿度が 100% に達した地点(持ち上げ凝結高度)で水蒸気が凝結し、潜熱が放出されるため、空気塊は湿潤断熱線に沿って温度を下げながら、さらに上昇します。

その後、上昇する空気塊の温度が周囲の気温と一致する高度を自由対流高度と呼びます。

この高度では、空気塊の温度と周囲の気温が等しくなりますが、さらに上昇すると空気塊の温度が周囲より高くなり、浮力を得て上昇を続けます。

その後、再び周囲の気温と等しくなる高度に達すると浮力が失われ、平衡高度に到達します。

本問では、「地上の空気塊を強制的に持ち上げる」という前提から、まず持ち上げ凝結高度を求め、その後に自由対流高度を推定します。

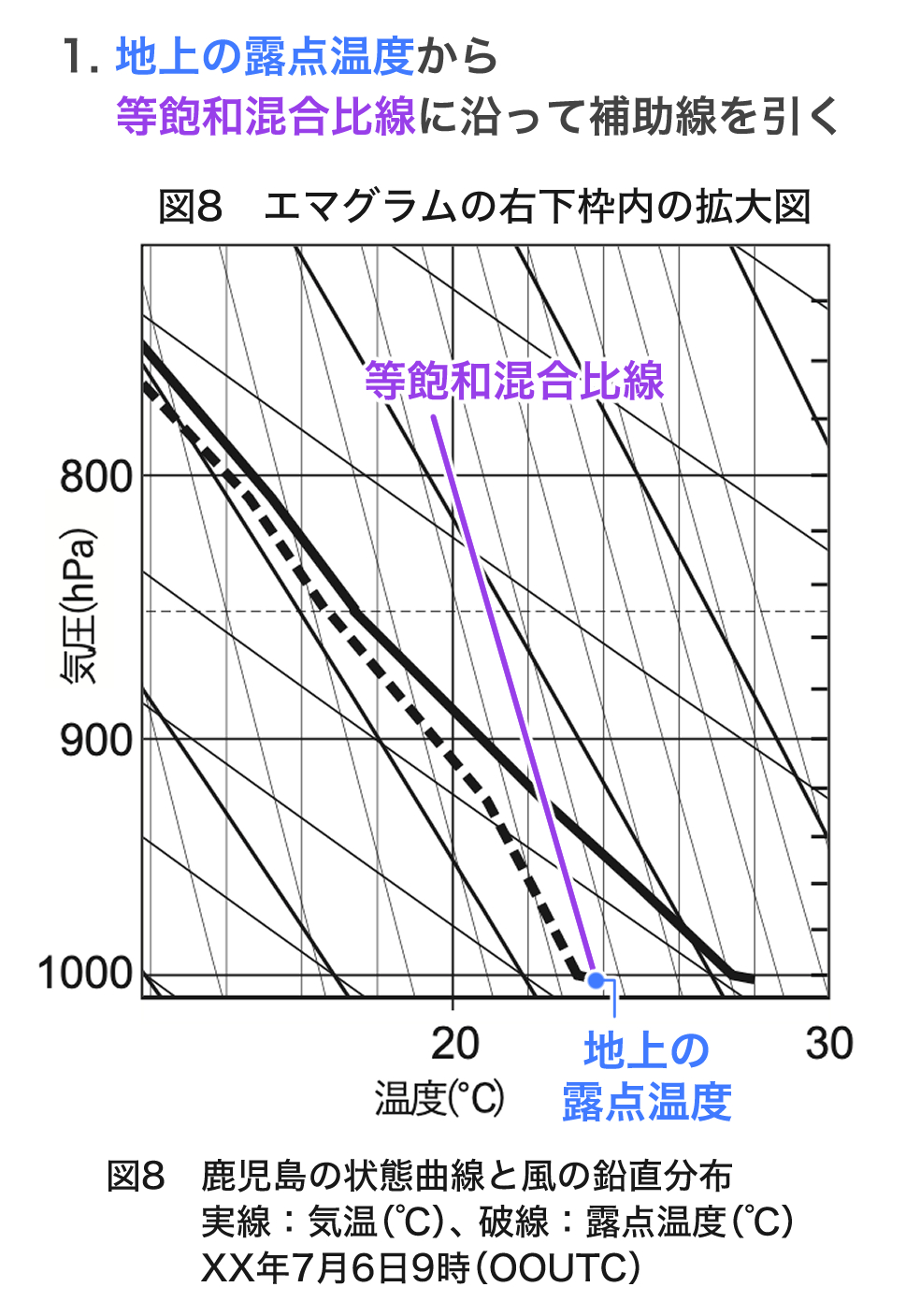

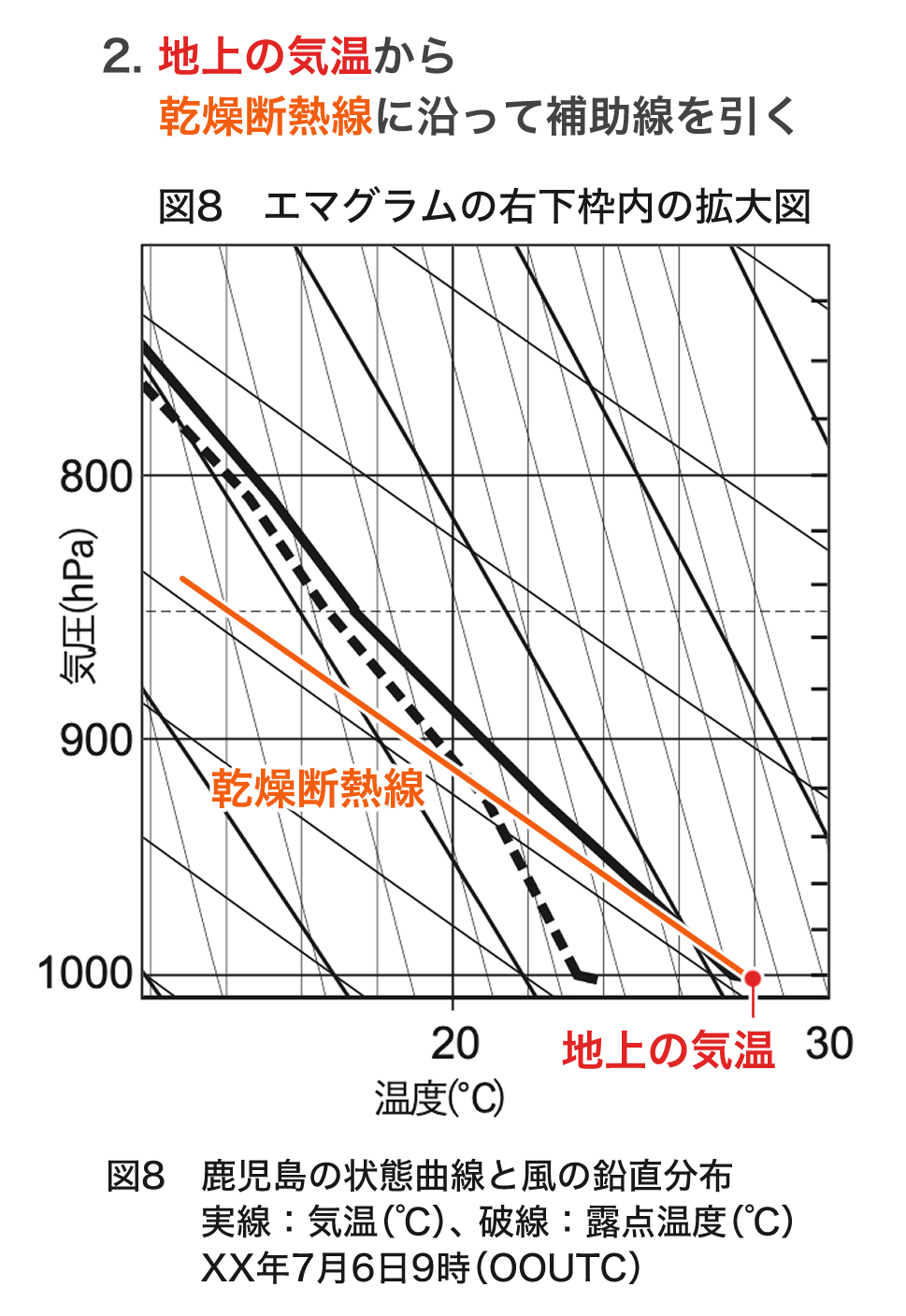

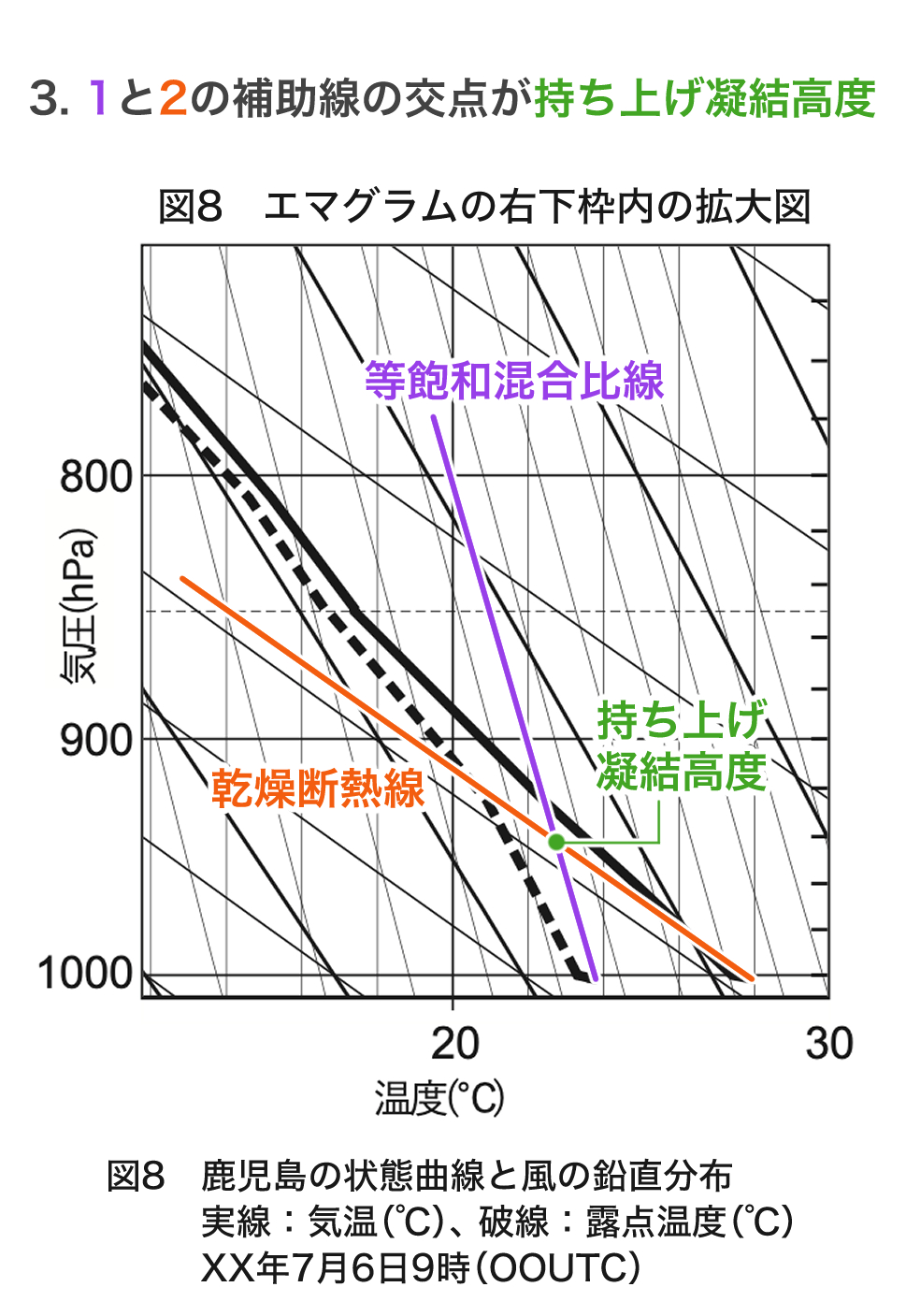

具体的な手順は以下の通りです。

- 地上の露点温度から等飽和混合比線に沿って補助線を引く。

- 地上の気温から乾燥断熱線に沿って補助線を引く。

- 1と2の補助線の交点が持ち上げ凝結高度。

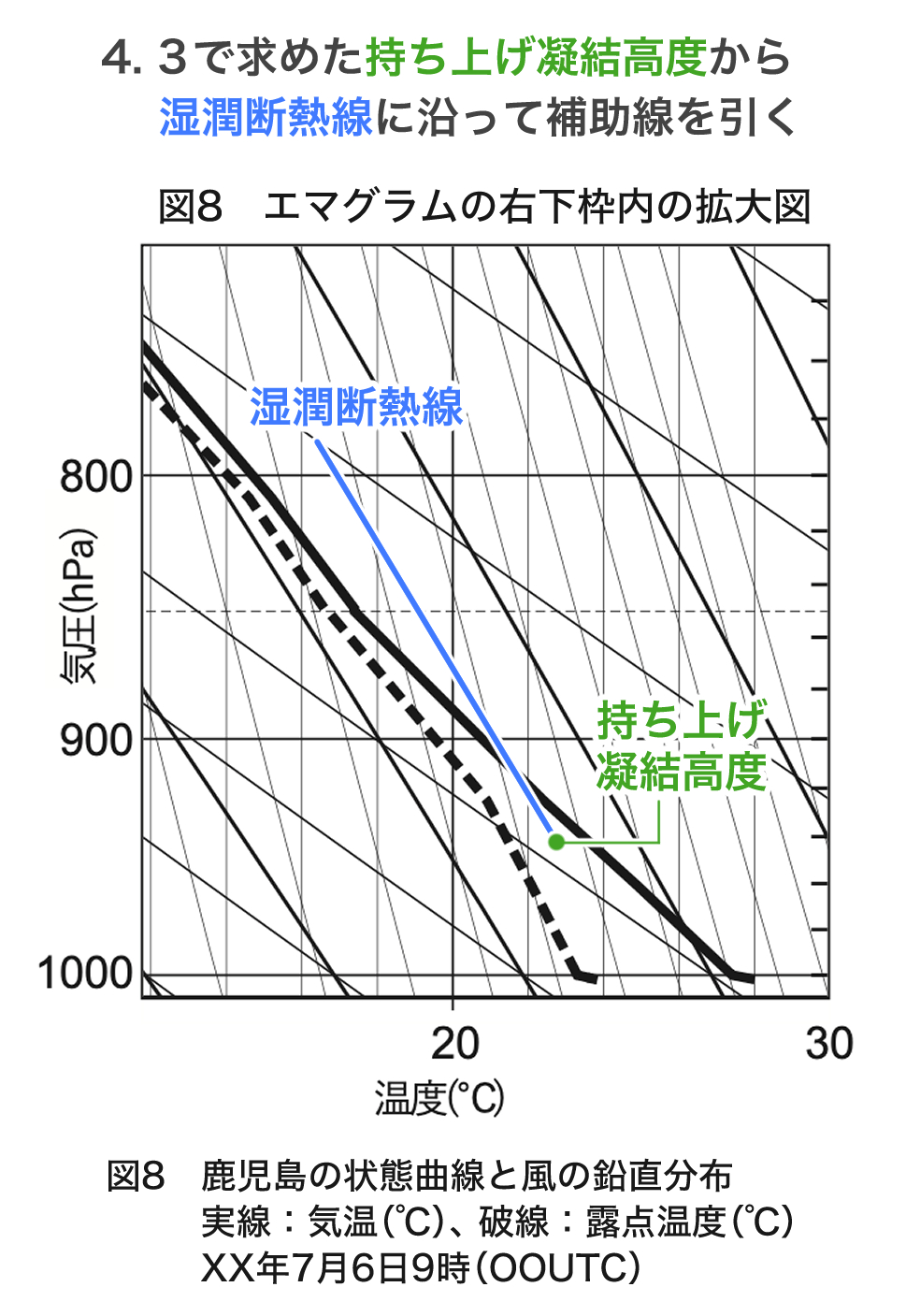

- 3で求めた持ち上げ凝結高度から湿潤断熱線に沿って補助線を引く。

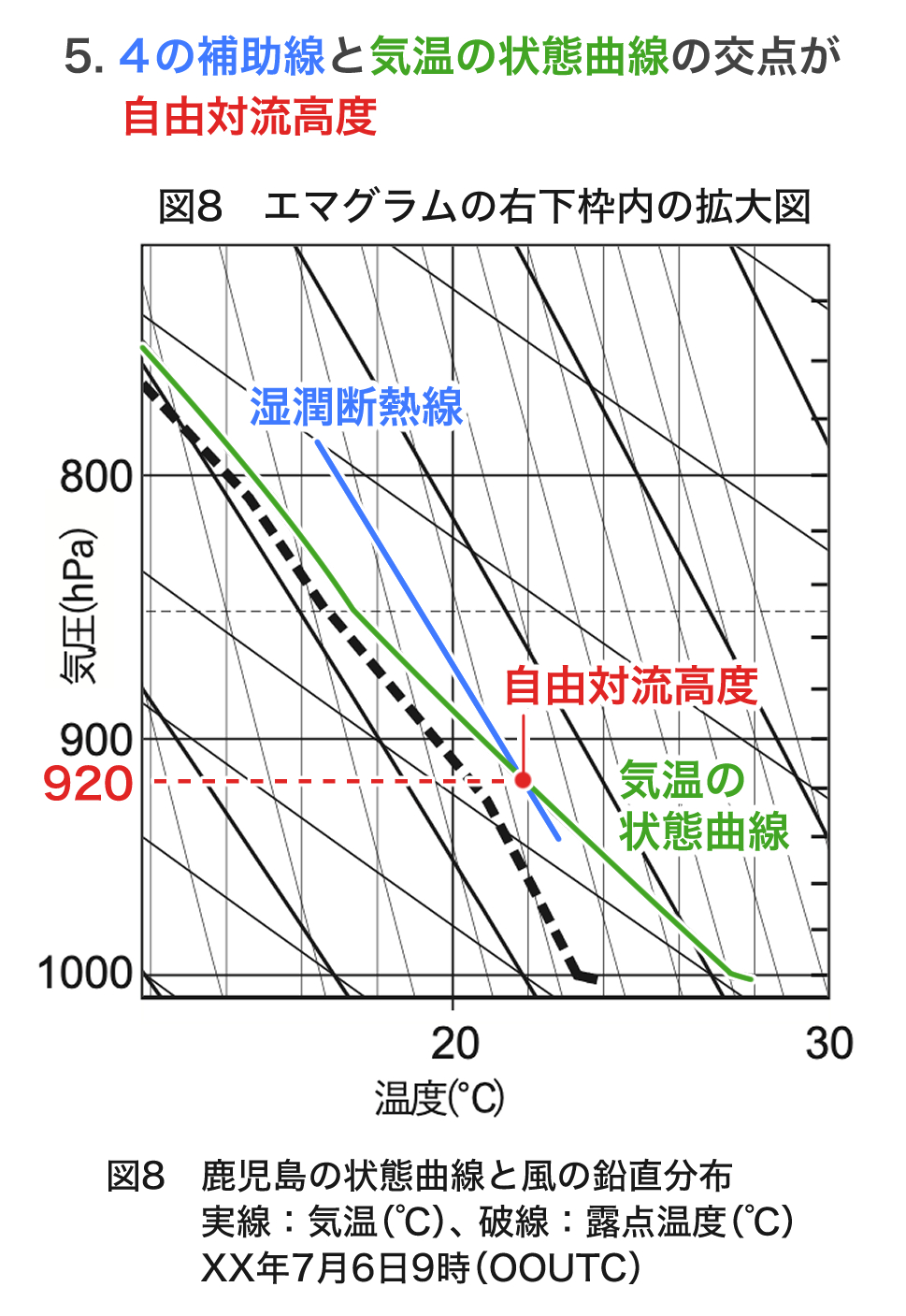

- 4の補助線と気温の状態曲線の交点が自由対流高度。

以上の手順を図示すると、下図のようになります。

以上より、求める自由対流高度は 20hPa 刻みで答えると 920hPa となります。

本問の解説:② について

(問題)問題 ① の空気塊が⾃由対流⾼度を越えて上昇したとき、浮⼒がなくなる⾼度を、単位 (hPa) を付して 20hPa 刻みで答えよ。この図より⾼い⾼度のときは、「300hPaより上」、と答えよ。

→ 答えは 300hPa より上 です。

問題文にある「浮力がなくなる高度」とは、下図でいうところの平衡高度です。

平衡高度とは、自由対流高度より上の高度で、湿潤断熱線と周囲の大気の温度の状態曲線が交わる点の高度のことです。

平衡高度より下の高度では、空気塊の温度が周囲の大気の温度より高いので対流が起こりますが、平衡高度より上の高度では、空気塊の温度が周囲の大気の温度より低いので、対流は起こりません。

つまり、平衡高度を境に、空気塊の浮力がなくなるのです。

下図は、図8に問題 ① で求めた自由対流高度から湿潤断熱線に沿って補助線を引いたものです。

上図をみると、自由対流高度より上の高度で、湿潤断熱線と気温の状態曲線は交わっていないことが分かります。

つまり、平衡高度は 300hPa よりも上にあるということです。

したがって、本問の解答は 300hPa より上 となります。

本問の解説:③ について

(問題)950hPa から 500hPa までの⾵向および⾵速の鉛直分布の特徴を 35 字程度で述べよ。

→ 答えは下記の通りです。

下図の 950hPa 〜 500hPa の風を見てみましょう。

風向はどの高度でもほぼ西南西で、風向の変化はほとんどないため、明瞭な暖気移流や寒気移流はありません。

また、風速は 700hPa で 50ノットと最大になっていることが分かります。

したがって、本問の解答は下記のようになります。

ちなみに、本問は、ある年の7月6日の事例であり、梅雨の時期です。

夏季は一般的に、亜熱帯ジェット気流の影響で 300hPa より上の高度で風が最も強くなります。

しかし、梅雨の時期に梅雨前線付近で強雨が観測される場合、本問のように、700hPa 付近の低い高度でも風の極大が現れることがありますので、覚えておくと役に立つかもしれません。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント