実技2の前提条件

次の資料を基に以下の問題に答えよ。ただし、UTC は協定世界時を意味し、問題文中の時刻は特に断らない限り中央標準時(日本時)である。中央標準時は協定世界時に対して9時間進んでいる。なお、解答における字数に関する指示は概ねの目安であり、それより若干多くても少なくてもよい。

XX 年7⽉5⽇から6⽇にかけての⽇本付近における気象の解析と予想に関する以下の問いに答えよ。予想図の初期時刻は、図3、図4は7⽉5⽇9時(00UTC)、図6は7⽉1⽇21時(12UTC)、その他はいずれも7⽉5⽇21時(12UTC)である。

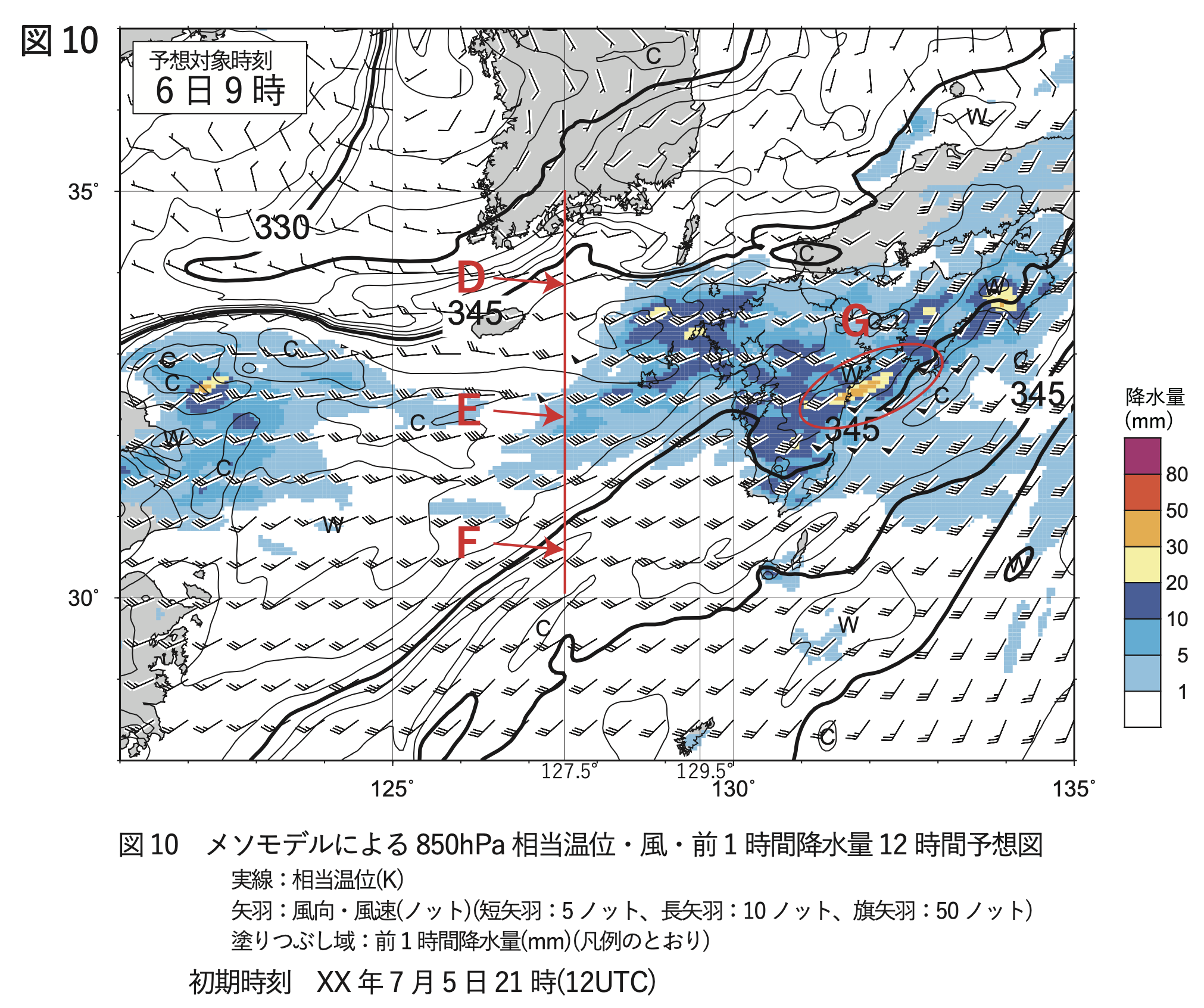

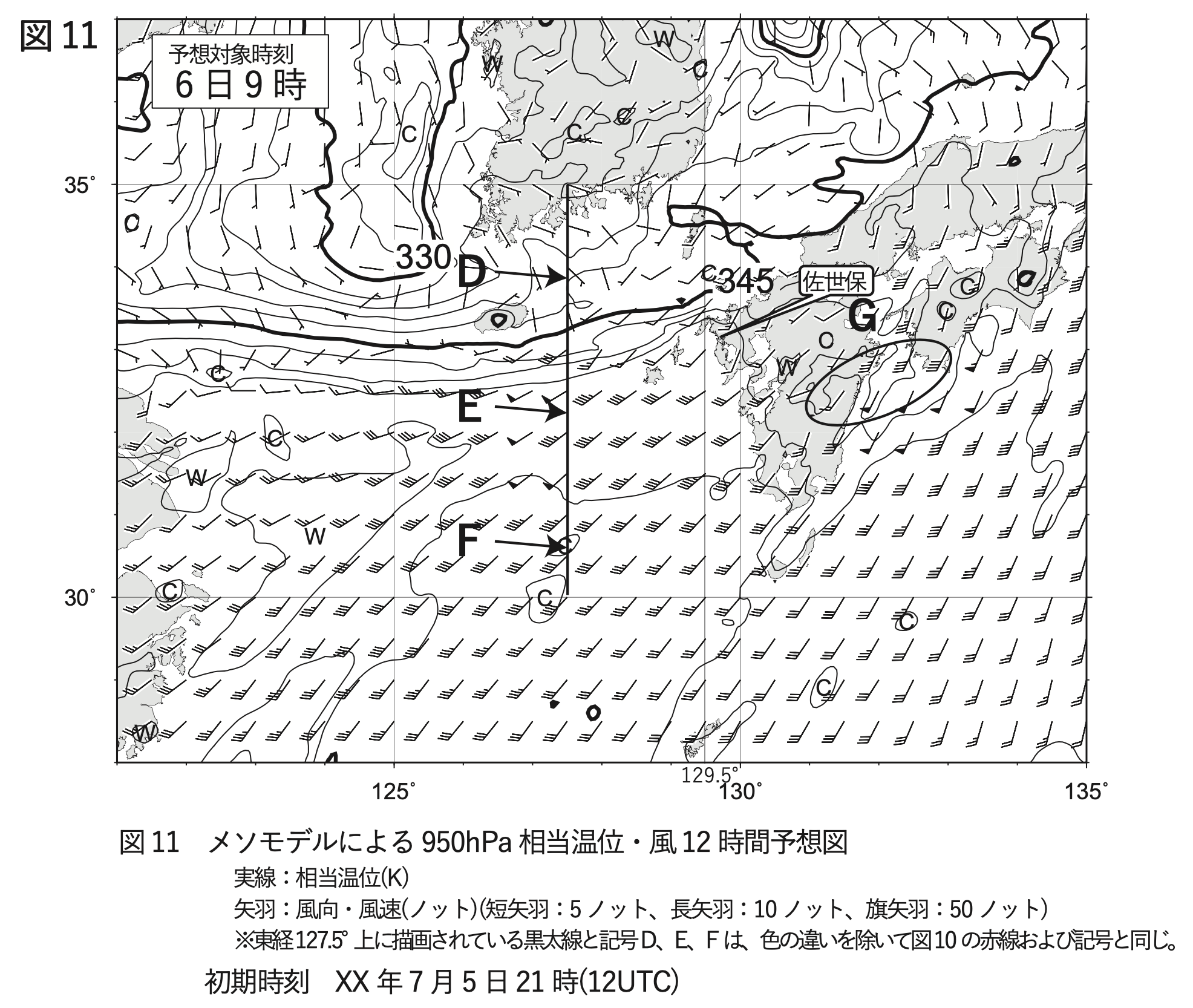

図11はメソモデルによる 950hPa の相当温位・⾵の12時間予想図で対象時刻は6⽇9時、図12は⻑崎県佐世保 (図11に位置を⽰す) の6⽇5時 〜 17時の気象要素の時系列図である。また、図13はメソモデルによる 850hPa の相当温位・⾵と前1時間降⽔量の18時間予想図、図14は解析⾬量図であり、対象時刻はいずれも6⽇15時である。これらと図10を⽤いて、以下の問いに答えよ。

問3(1)

図10の東経127.5°に沿って描画された点D、E、Fにおける 850hPa の相当温位について、⾚線に沿ってみたときの相対的な特徴として適切なものを、また 950hPa の相当温位と⽐較したときの安定性として適切なものを、それぞれ下枠から選んで答えよ。

答え

本問は、850hPa の相当温位の相対的な特徴と、950hPa の相当温位と比較した各地点での大気の安定度を解析する問題です。

本問の解説

(問題)図10の東経127.5°に沿って描画された点D、E、Fにおける 850hPa の相当温位について、⾚線に沿ってみたときの相対的な特徴として適切なものを、また 950hPa の相当温位と⽐較したときの安定性として適切なものを、それぞれ下枠から選んで答えよ。

→ 答えは下記の通りです。

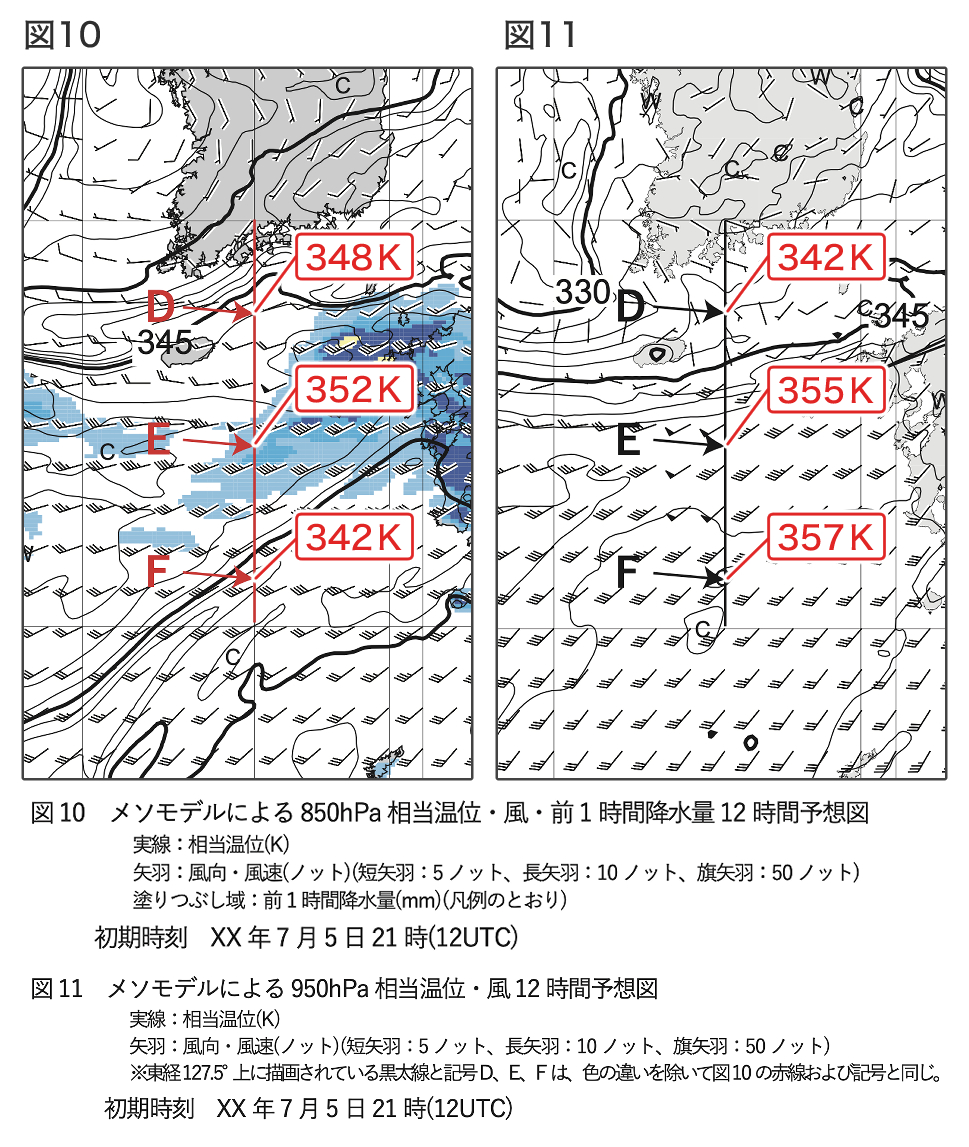

下図は、図10と図11を並べ、各地点の相当温位の値を記入したものです。

相当温位の鉛直分布による安定性は、下記のように判断できます。

・相当温位が鉛直上方に向かって高くなっていれば「安定」

・相当温位が鉛直上方に向かってほぼ同じであれば「ほぼ中立」

・相当温位が鉛直上方に向かって低くなっていれば「対流不安定」

では、それぞれ見ていきましょう。

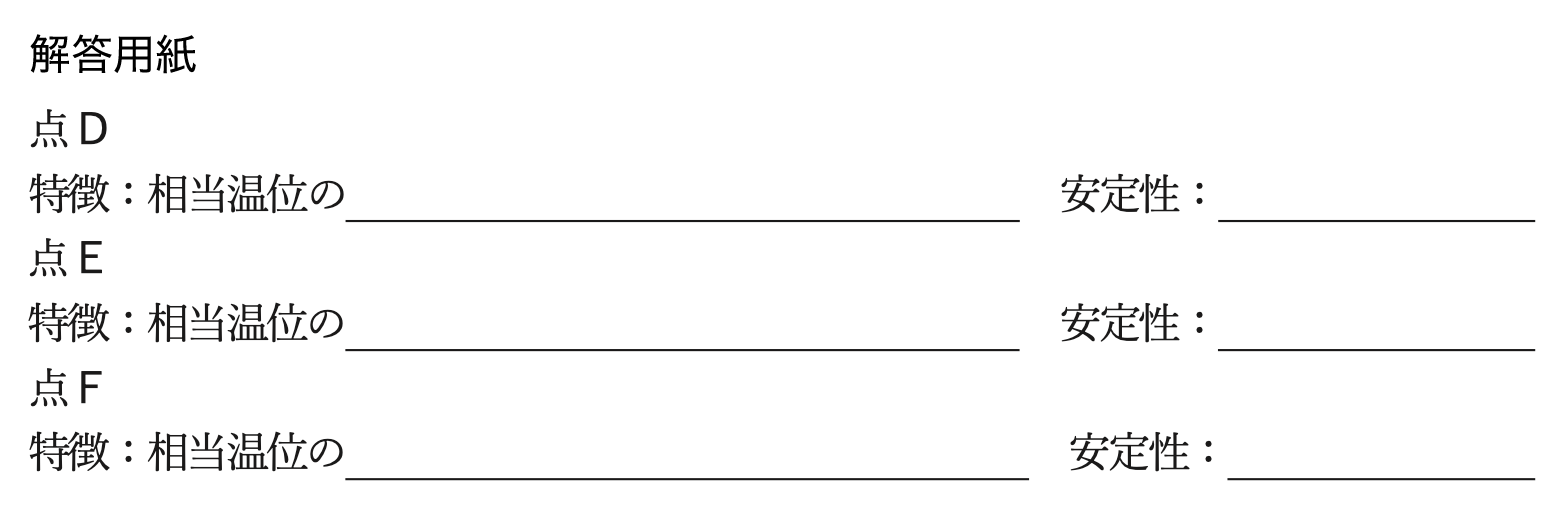

点D

特徴:点Dは 333K 〜 348K にかけての等相当温位線集中帯(=傾度の大きい範囲)の南端に位置しています。

したがって、点Dの特徴は、相当温位の 傾度の大きい範囲の南端 に位置している、となります。

安定性:点Dの850hPa(図10)の相当温位は約 348K で、950hPa(図11)の相当温位は約 342K です。

したがって、点Dの安定性は、348K − 342K = +6K で 安定 となります。

点E

特徴:点Eは西からのびる相対的に相当温位が高い領域に位置しています。

したがって、点Eの特徴は、相当温位の 極大 域に位置している、となります。

安定性:点Eの850hPa(図10)の相当温位は約 352K で、950hPa(図11)の相当温位は約 355K です。

したがって、点Eの安定性は、352K − 355K = −3K で 対流不安定 となります。

点F

特徴:点Fは南西から北東にのびる相対的に相当温位が低い領域にあり、

348K 〜 342K にかけての等相当温位線集中帯(=傾度の大きい範囲)の南端にも位置しています。

したがって、点Eの特徴は、相当温位の 極小 ( 傾度の大きい範囲の南端 ) 域に位置している、となります。

安定性:点Fの850hPa(図10)の相当温位は約 342K で、950hPa(図11)の相当温位は約 357K です。

したがって、点Eの安定性は、342K − 357K = −15K で 対流不安定 となります。

したがって、本問の解答は下記のようになります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント

コメント一覧 (2件)

問3の(1)のF点の850hPaの相当温位は、私の解釈ではその北のラインが舌状で357Kであり、その下(357Kの中)の小さな○が354K、従って354Kとなると思うのですが、どの解答書(業務センターの回答書は購入できていません)もその値は間違いつつ、対流不安定の解答は合っていると思うのですが?ご検討下さいませんか。

金井秀行様

このたびはコメントをお寄せいただき、ありがとうございます。

ご指摘の件につきまして確認いたしましたところ、図11の950hPaにおけるF点の相当温位は、F点の南側に位置する太い等相当温位線の値が360Kであることから、正しくは357Kとなります。

誤った表記で混乱を招いてしまい、大変申し訳ございません。

内容を修正いたしましたので、ご確認いただけますと幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。