問10

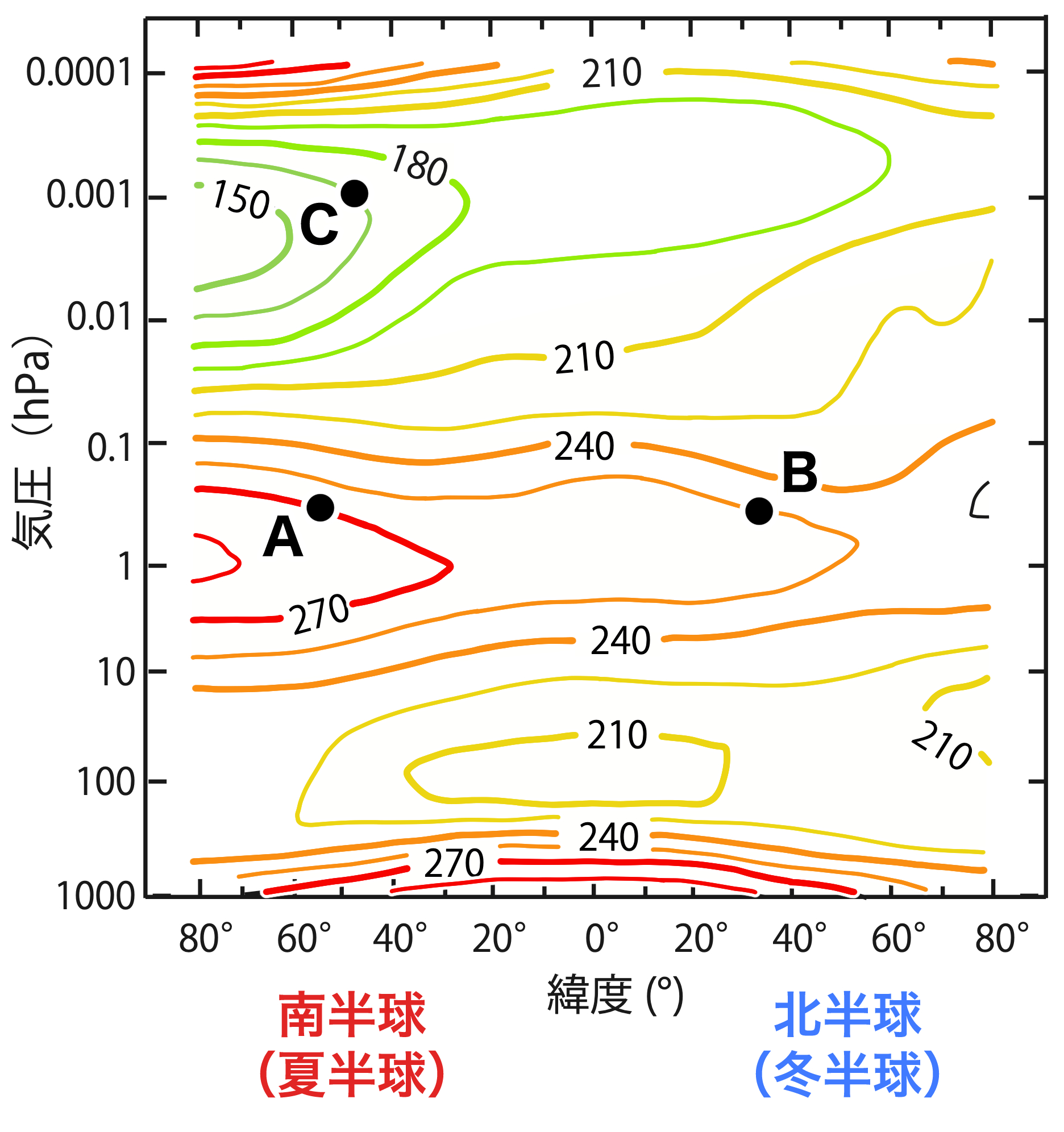

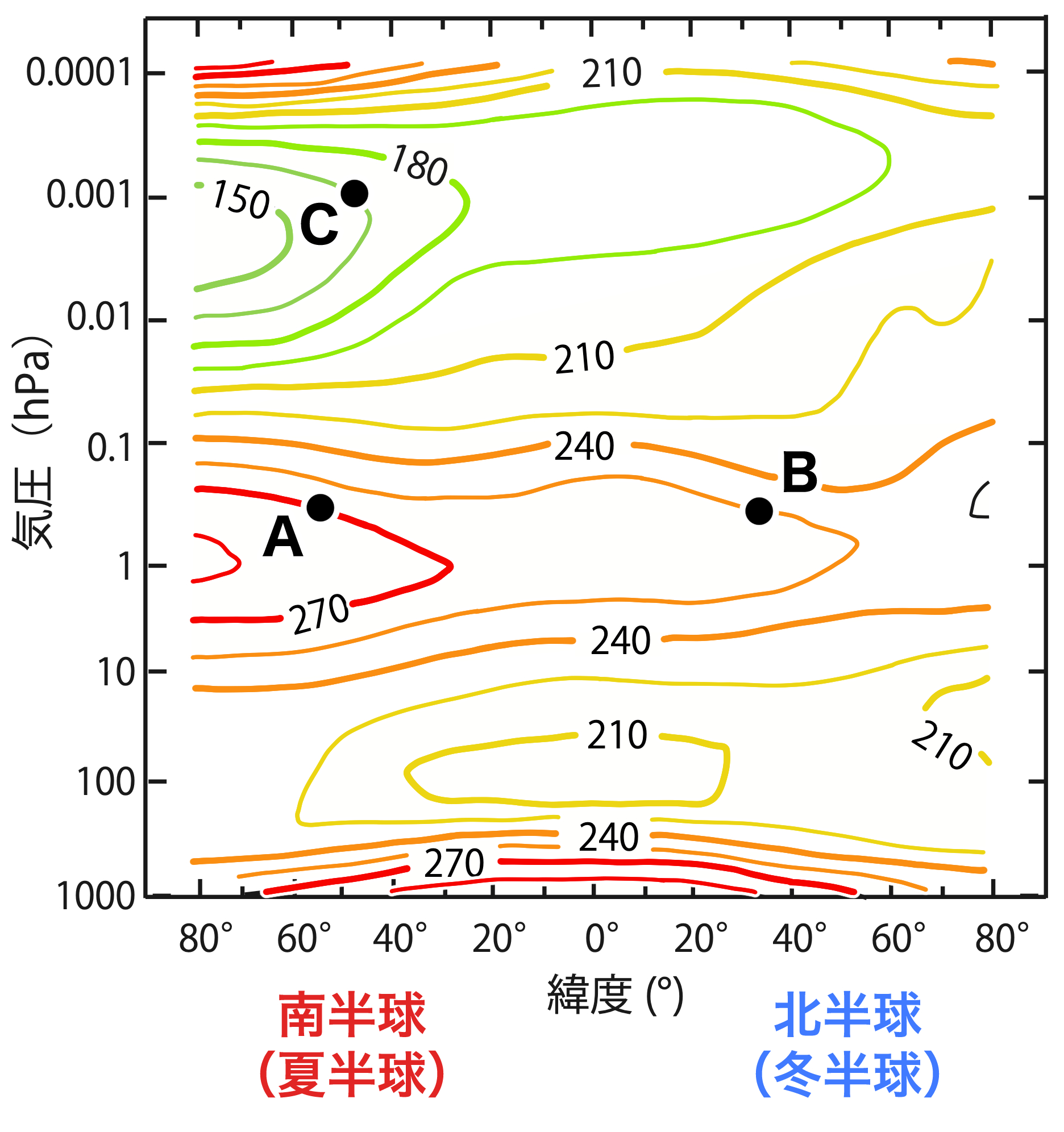

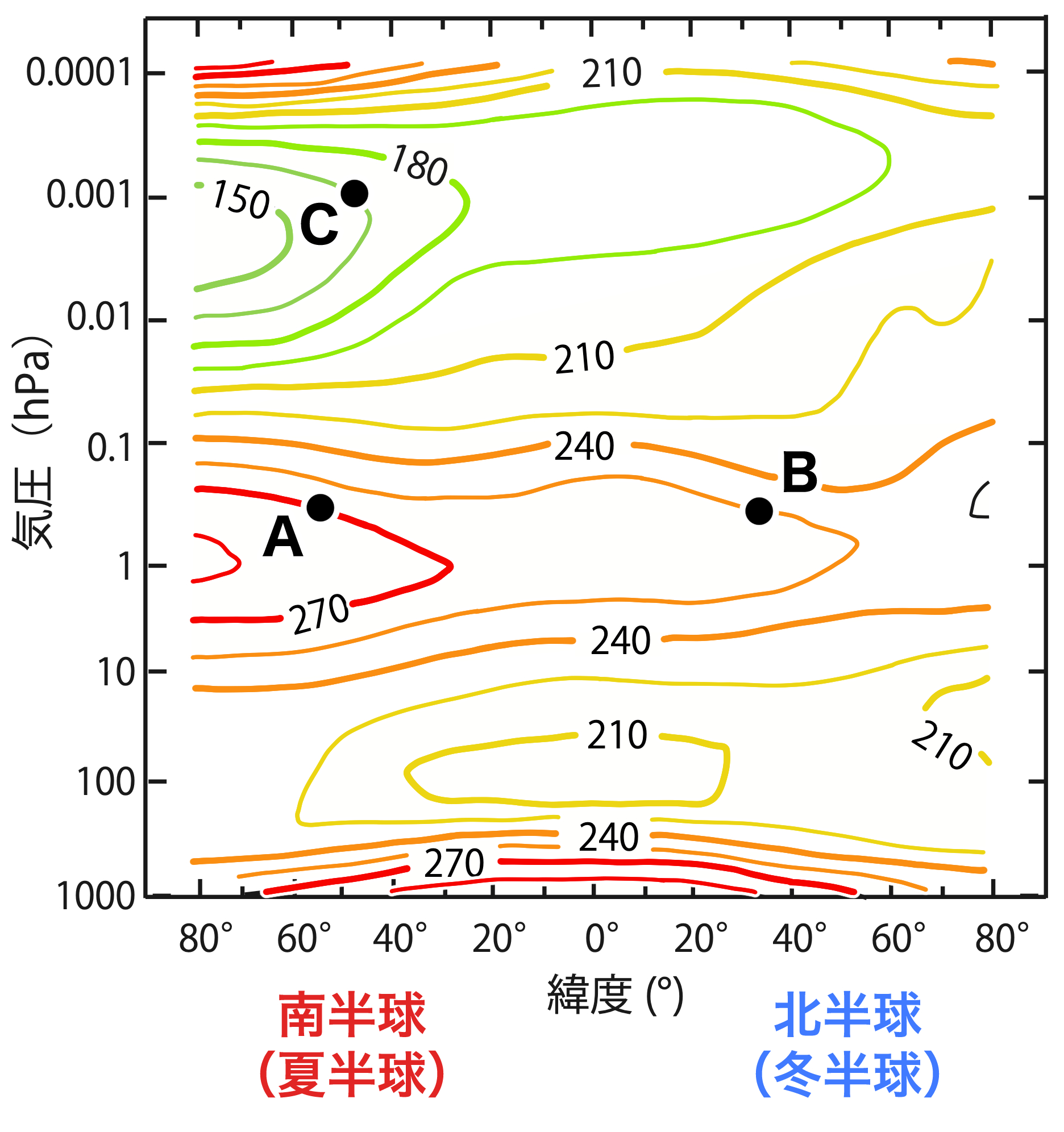

図は経度方向に帯状平均した南北両半球の1月の月平均温度の緯度高度分布である。図中の点 A、B、C のうち、温度風の関係から高度が高くなるにつれ東風成分が増加する点の組み合わせとして適切なものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。 ただし、図中の等温線で示した気温の単位は K であり、また、図では南半球、北半球の別は示していない。

本問は、経度方向に平均した温度の緯度・高度分布から東西風速の鉛直方向への変化の傾向を推定する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)図は経度方向に帯状平均した南北両半球の1月の月平均温度の緯度高度分布である。図中の点 A、B、C のうち、温度風の関係から高度が高くなるにつれ東風成分が増加する点の組み合わせとして適切なものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。 ただし、図中の等温線で示した気温の単位は K であり、また、図では南半球、北半球の別は示していない。

温度風 とは、水平方向の温度差によって生じる風のことで、北半球では高温側を右手に見て吹き、南半球では高温側を左手に見て吹きます。

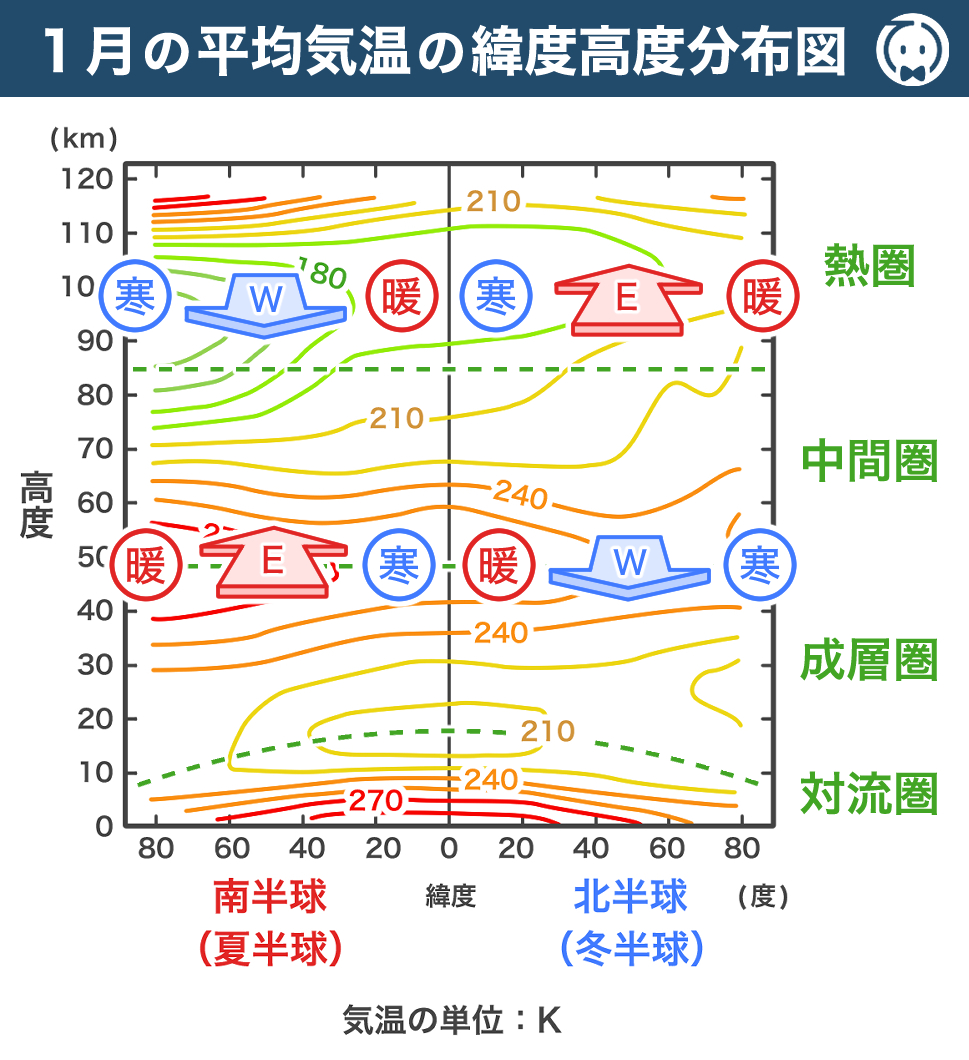

つまり、1月の平均気温の緯度高度分布で考えると下図のような風向になります。

また、温度風の関係 とは、

水平方向の温度差によって、地衡風が高度とともに強くなる関係のことです。

▼ 温度風の詳しい解説はこちらをご覧ください ▼

▼ 第62回試験 学科一般 問10 の問題(b)も参考になると思います ▼

点 A について

点 A は南半球(夏半球)の下部中間圏に位置しており、極側が赤道側よりも高温になっています。

これは、極域に近いほど太陽高度が高く、白夜によって長時間太陽放射が持続するため、オゾン層が紫外線を吸収して効率的に大気を加熱することが要因です。

このような場では、温度風の関係により高度が上がるにつれて東風成分が増加します。

点 B について

点 B は北半球(冬半球)の下部中間圏にあたり、極側が赤道側よりも低温になっています。

これは、極夜の影響で太陽放射がほとんど届かず、大気が冷却されることが要因です。

このような場では、温度風の関係により高度が高くなるにつれて西風成分が増加します。

点 C について

点 C は南半球(夏半球)の熱圏付近にあたり、極側が赤道側よりも低温になっています。

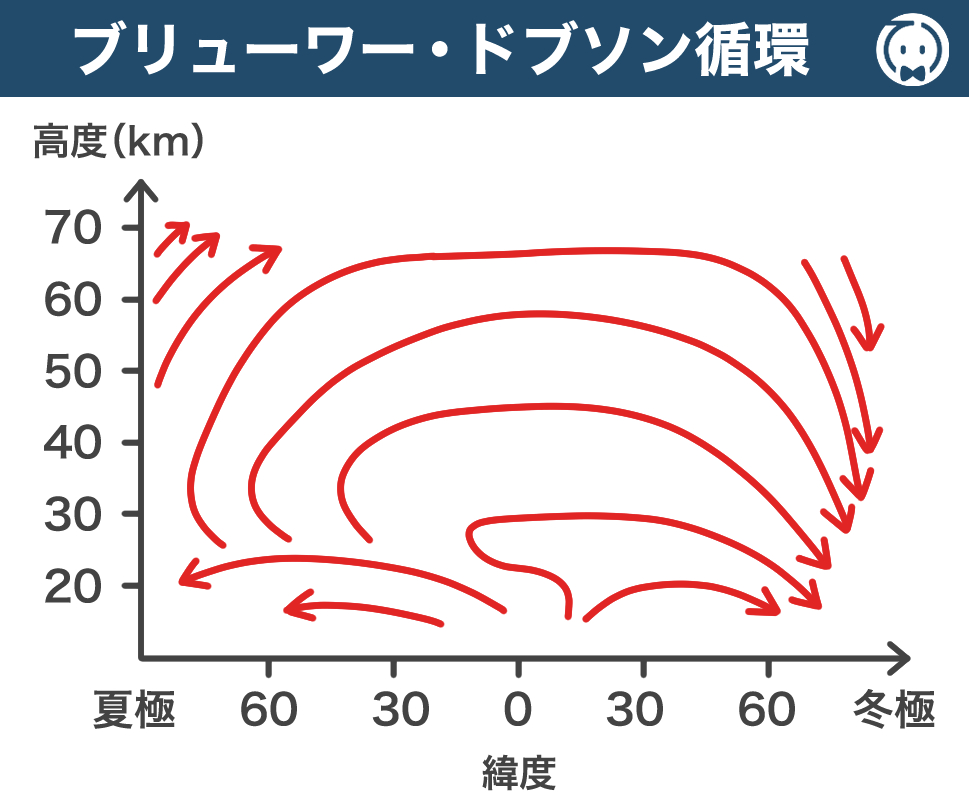

これは、地球規模の中層大気の循環(ブリューワー・ドブソン循環)による、夏半球から冬半球に向かう大気の流れによって、夏半球側では上昇流が生じていることが要因です。

夏半球の熱圏付近では、極域に近いほど上昇流によって空気が断熱膨張し、温度が下がるため、極側が赤道側よりも低温になるのです。

このような場では、温度風の関係により高度が高くなるにつれて西風成分が増加します。

以上より、温度風の関係から高度が高くなるにつれ東風成分が増加するのは、点 A のみ ですので、本問の解答は 1 となります。

書いてある場所:P145〜147(温度風)、P251〜259(中層大気の大循環)

書いてある場所:P333〜334(温度風)

書いてある場所:P248〜255(温度風)、P370〜375(成層圏・中間圏の気温と風)

書いてある場所:P102〜104(温度風)、P167〜169(中層大気)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント