問8

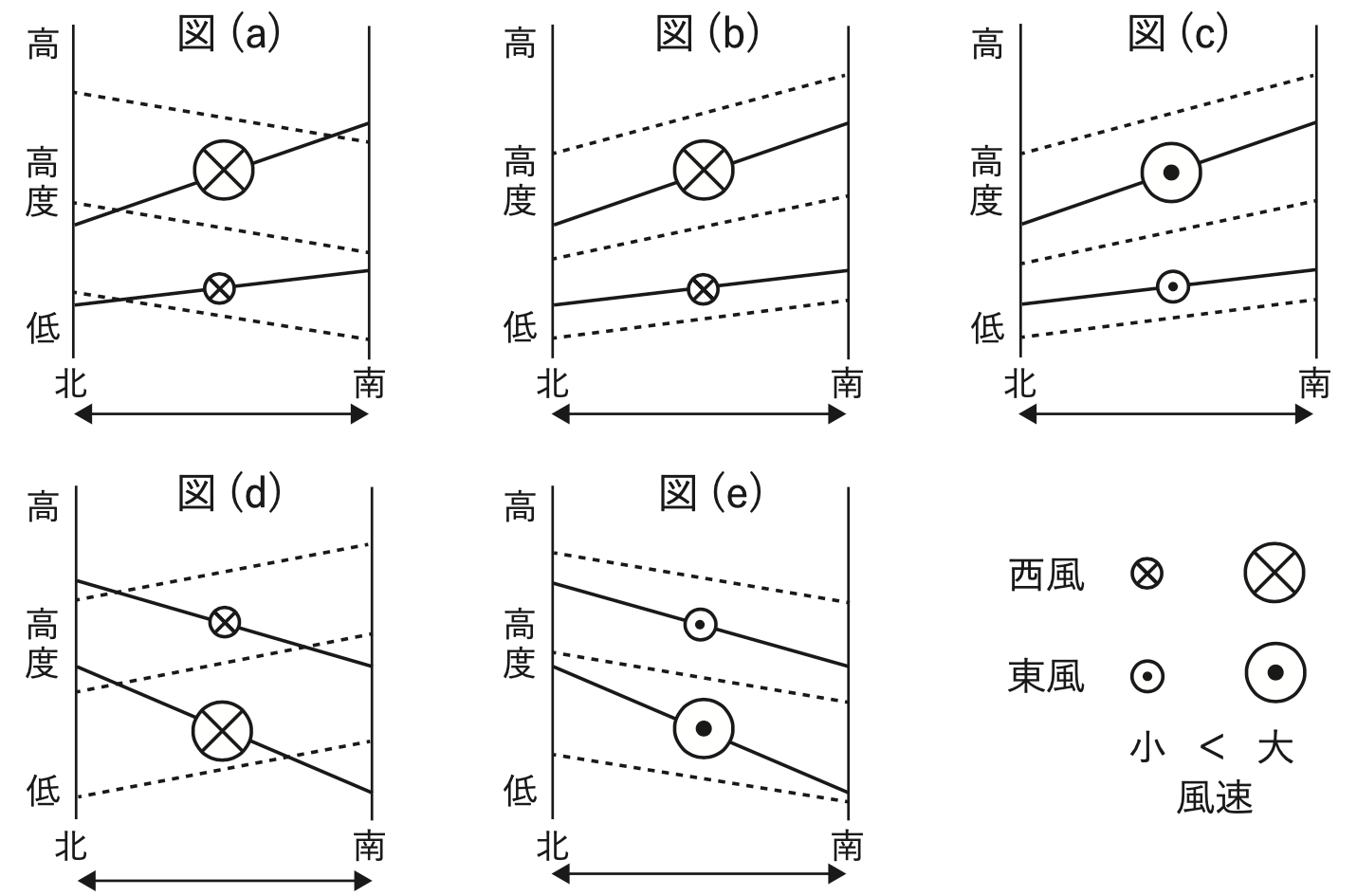

図は、北半球における安定で静力学平衡及び地衡風平衡が成立している大気の、ある高度の範囲における南北鉛直断面である。実線は等圧面、破線は等温位面を、また![]() と

と![]() はそれぞれ西風と東風の地衡風を表し、その大きさで風速の大小を示している。図 (a) ~ (e) のうち、等圧面、等温位面、地衡風の風向・風速の関係が正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

はそれぞれ西風と東風の地衡風を表し、その大きさで風速の大小を示している。図 (a) ~ (e) のうち、等圧面、等温位面、地衡風の風向・風速の関係が正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

本問は、大気の南北断面において、等圧面、等温位面と地衡風及び温度風の関係が正しく示された図を選択する問題でした。

この問題のうち図 (e) について、公表した解答例では正しく示された図としていましたが、等圧面における温位と等圧面間の層厚の関係から誤った図とすべきでした。

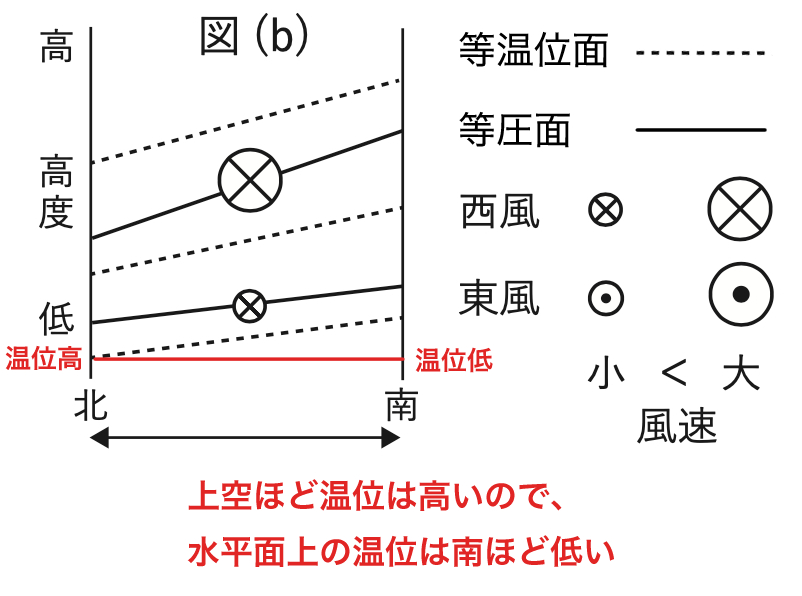

また、図 (b) について、等温位面との関係から、上の等圧面は南側ほど温位が高く、下の等圧面では北側ほど温位が高くなっており、2つの面の間の平均温度が南北どちらが高いか(層厚はどちらが厚いか)判断することができず、関係が正しく示されているか判断ができない図になっていました。

従いまして、本問については、全ての解答を正解として採点処理することとします。

受験者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

(問題)図は、北半球における安定で静力学平衡及び地衡風平衡が成立している大気の、ある高度の範囲における南北鉛直断面である。実線は等圧面、破線は温位面を、また![]() と

と![]() はそれぞれ西風と東風の地衡風を表し、その大きさで風速の大小を示している。図 (a) ~ (e) のうち、等圧面、等温位面、地衡風の風向・風速の関係が正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

はそれぞれ西風と東風の地衡風を表し、その大きさで風速の大小を示している。図 (a) ~ (e) のうち、等圧面、等温位面、地衡風の風向・風速の関係が正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

本問は、静力学平衡で地衡風平衡が成立している北半球の安定成層した大気における等圧面、等温位面、地衡風の関係に関する問題です。

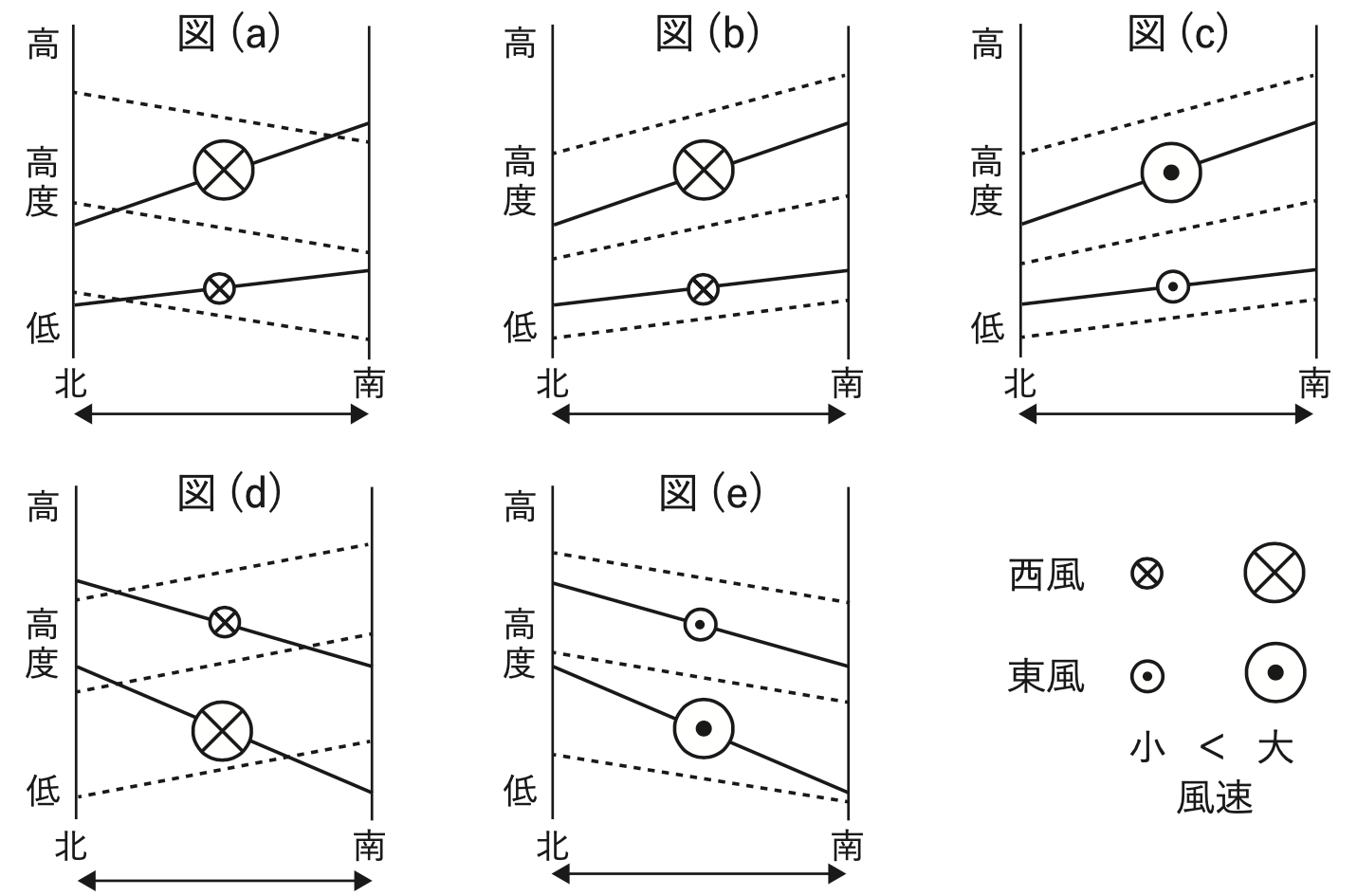

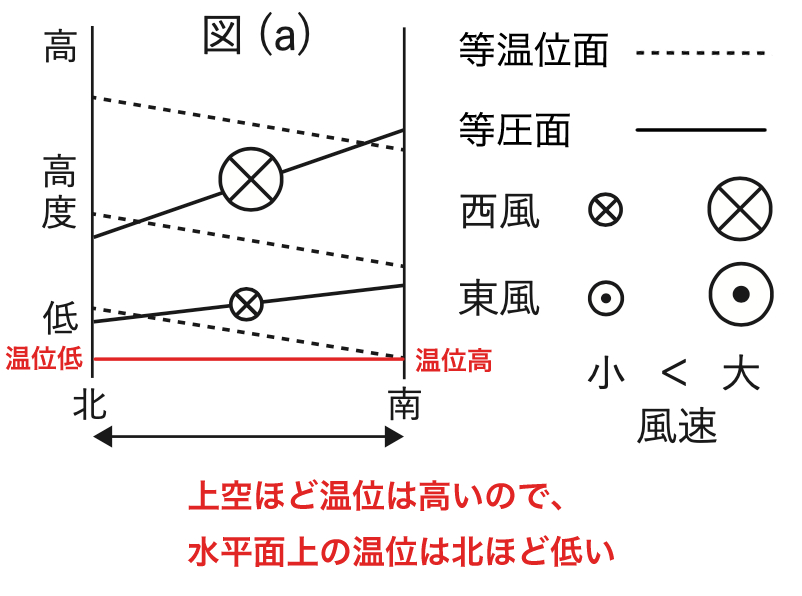

本問の解説:図 (a) について

→ 答えは 正 です。

本問では、風向、風速、等温位面の傾きが正しいかどうかを判断します。

風向

風向は 地衡風 から求めます。

地衡風とは、気圧傾度力とコリオリ力が釣り合って吹く風のことで、

北半球では気圧が低い方を左側に、気圧が高い方を右側に見ながら吹きます。

本問では、地衡風平衡が成立するという条件が与えられていますので、地衡風が吹きます。

また、図(a)を見てみると、水平面上の気圧は北ほど低くなっていますので、

気圧の低い北を左側に見る西風の地衡風が吹きます。

よって、図(a)の風向は西風となっていますので 正しい です。

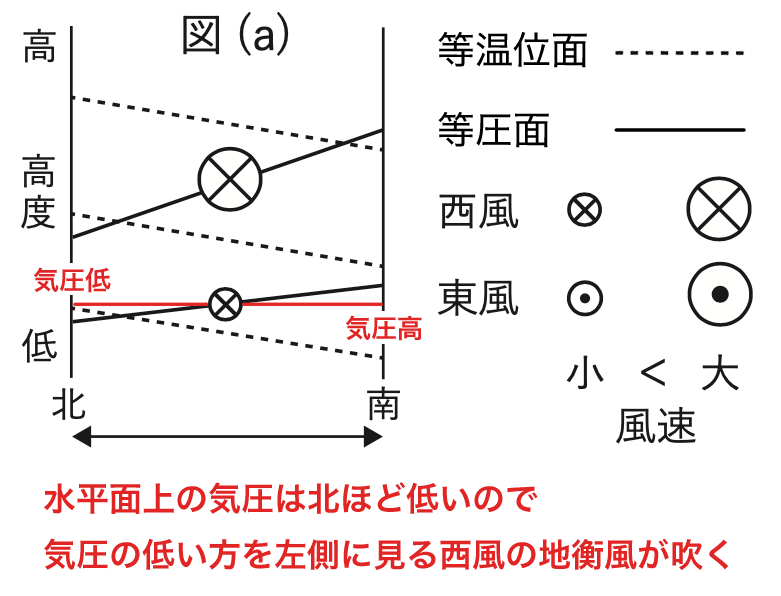

風速

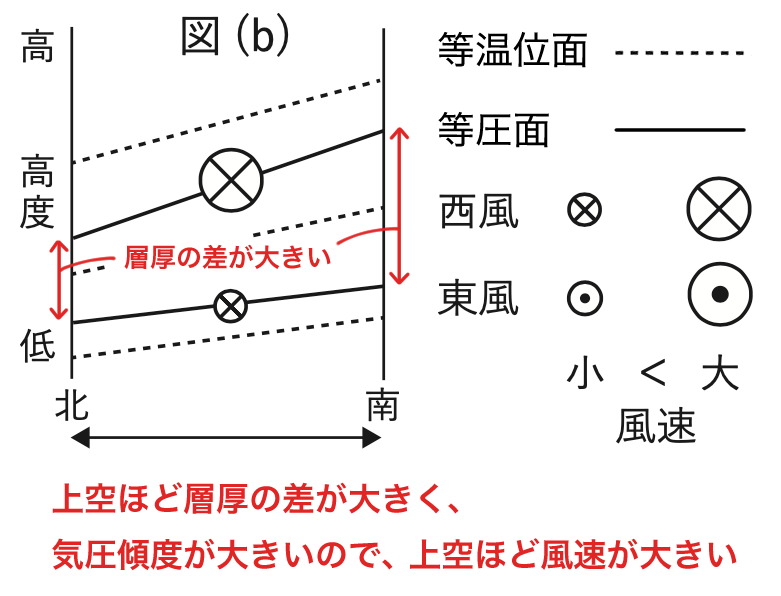

風速は 温度風の関係 から求めます。

温度風の関係とは、簡単に言うと、地衡風が上空ほど強くなる関係のことです。

南北方向で気温差が生じると、2つの等圧面の間の層厚(=空気の厚さ)が変わります。

一般的に、北半球では、北ほど気温が低いので、北ほど層厚が小さくなります。

層厚の差は気圧傾度を生じますので、気圧傾度の大きさによって地衡風の強さが決まります。

また、層厚の差は上空ほど大きいので、気圧傾度も上空ほど大きくなり、地衡風も強くなります。

図(a)を見てみると、2つの等圧面の間の層厚の差は上空ほど大きく、

気圧傾度も大きくなっていますので、上空ほど風速が大きくなります。

よって、図(a)の風速は上空ほど大きくなっていますので 正しい です。

等温位面の傾き

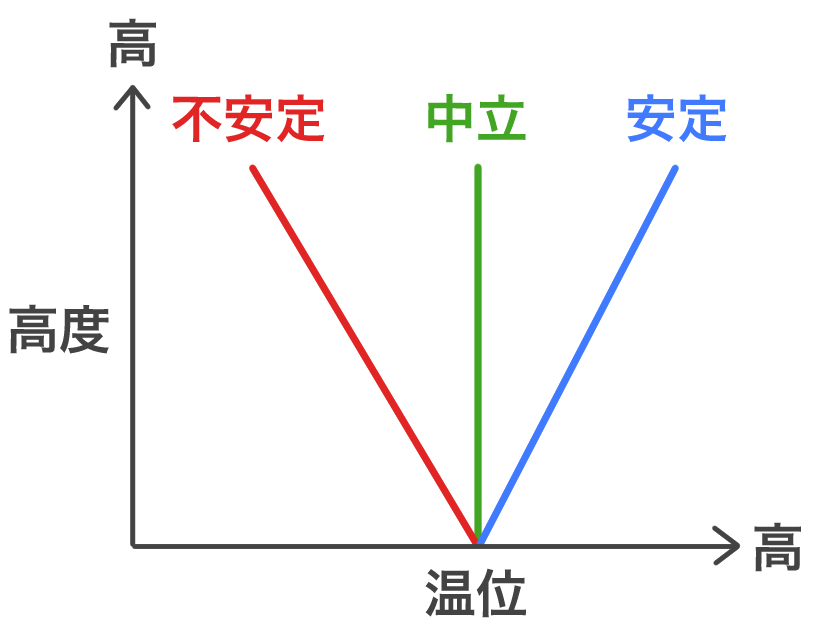

等温位面の傾きは 静力学平衡 から求めます。

静力学平衡が成立しているということは、大気が安定しているということです。

大気が安定しているということは、ある空気塊が持ち上がっても、周囲より温度が低いので、もとの高度に戻されてしまうということです。

つまり、温位が上空ほど高いということです。

(温位とは、ある高さにある空気塊を1000hpaの高さまで乾燥断熱変化させて、そのときの温度を絶対温度で表したものです)

また、一般的に、北半球では北ほど気温が低いので、水平面上の温位は北ほど小さくなります。

図(a)を見てみると、静力学平衡により上空ほど温位が高く、

水平面上の温位は北ほど低くなっています。

よって、図(a)の等温位面の傾きは 正しい です。

したがって、風向、風速、等温位面の傾きが すべて正しい 図になっていますので、答えは 正 となります。

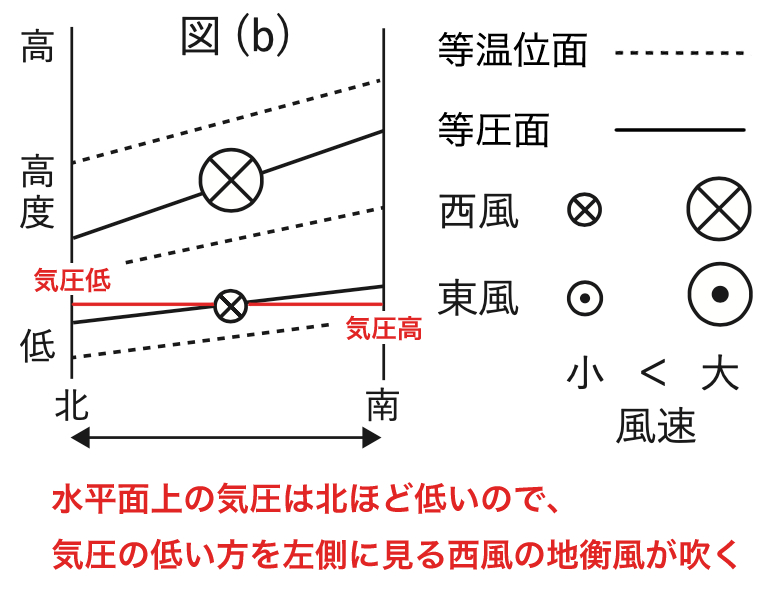

本問の解説:(b) について

→ 答えは 判断が難しい です。

考え方は図(a)と同じです。

風向

図(b)を見てみると、水平面上の気圧は北ほど低くなっていますので、

気圧の低い北を左側に見る西風の地衡風が吹きます。

よって、図(b)の風向は西風となっていますので 正しい です。

風速

図(b)を見てみると、2つの等圧面の間の層厚の差は上空ほど大きく、

気圧傾度も大きくなっていますので、上空ほど風速が大きくなります。

よって、図(b)の風速は上空ほど大きくなっていますので 正しい です。

等温位面の傾き

図(b)を見てみると、静力学平衡により上空ほど温位が高く、

水平面上の温位は北ほど高くなっています。

しかし、等圧面の関係からは、北の方が気温が低くなっていることが分かります。

つまり、等温位面で考えると北の方が気温が高く、

等圧面で考えると北の方が気温が低くなっていますので、

2つの面の間の平均温度が南北どちらが高いか(層厚はどちらが厚いか)判断することができず、

関係が正しく示されているか 判断ができない ということになります。

したがって、図(b)はその正誤について明確なことがいえない図になっているので、答えは 判断が難しい となります。

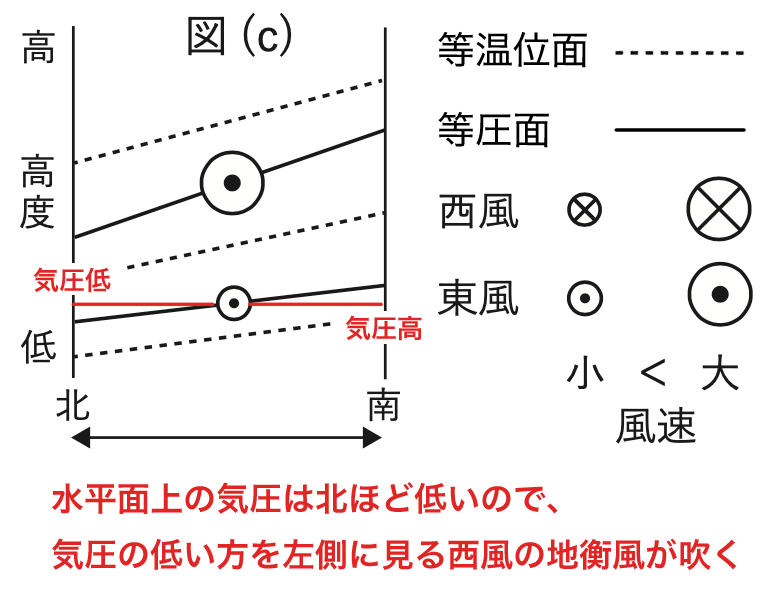

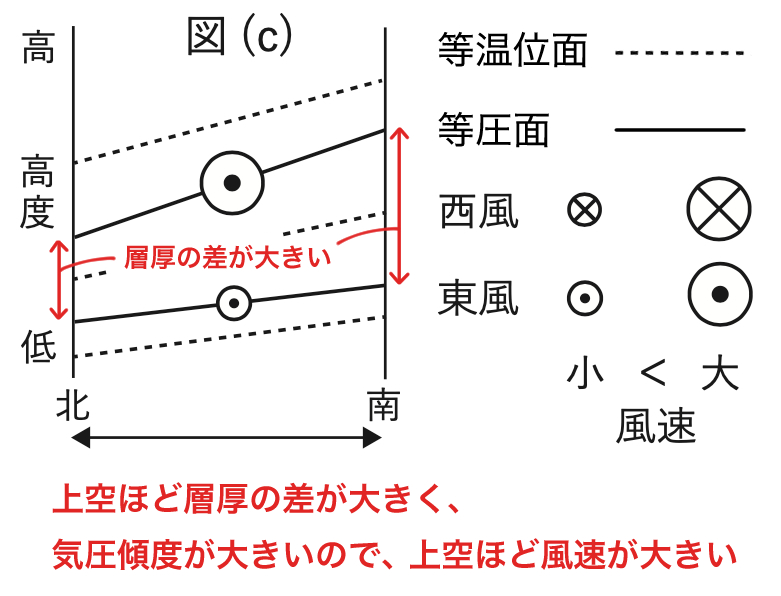

本問の解説:(c) について

→ 答えは 誤 です。

風向

図(c)を見てみると、水平面上の気圧は北ほど低くなっていますので、

気圧の低い北を左側に見る西風の地衡風が吹くはずです。

しかし、図(c)は東風になっていますので、この時点で図(c)は 誤り だと分かります。

風速

図(c)を見てみると、2つの等圧面の間の層厚の差は上空ほど大きく、

気圧傾度も大きくなっていますので、上空ほど風速が大きくなります。

よって、図(c)の風速は上空ほど大きくなっていますので 正しい です。

等温位面の傾き

図(c)を見てみると、静力学平衡により上空ほど温位が高く、

水平面上の温位は北ほど高くなっています。

よって、図(c)の等温位面の傾きは 誤り です。

したがって、風速は正しいですが、風向、等温位面の傾きが誤りですので、答えは 誤 となります。

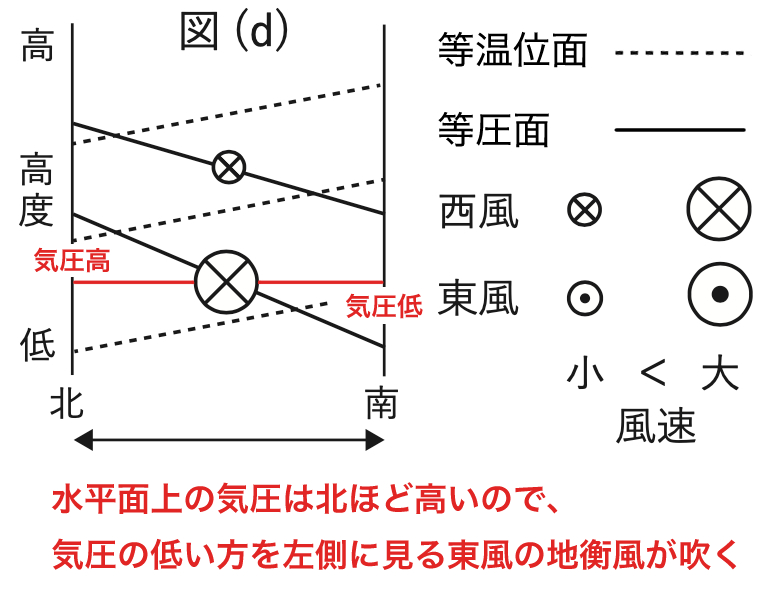

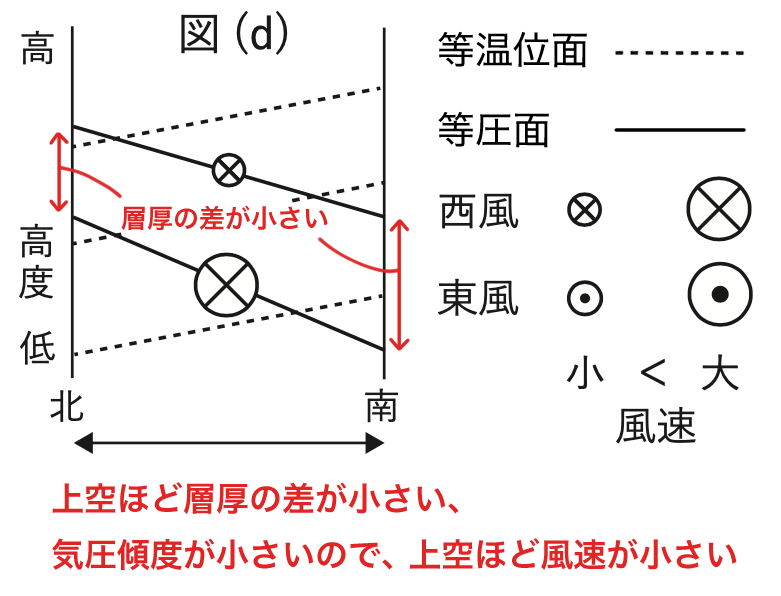

本問の解説:(d) について

→ 答えは 誤 です。

風向

図(d)を見てみると、水平面上の気圧は北ほど高くなっていますので、

気圧の低い北を左側に見る東風の地衡風が吹くはずです。

しかし、図(d)は西風になっていますので、この時点で図(d)は 誤り だと分かります。

風速

図(d)を見てみると、2つの等圧面の間の層厚の差は上空ほど大きく、

気圧傾度も大きくなっていますので、上空ほど風速が大きくなるはずです。

しかし、図(d)の風速は上空ほど小さくなっていますので 誤り です。

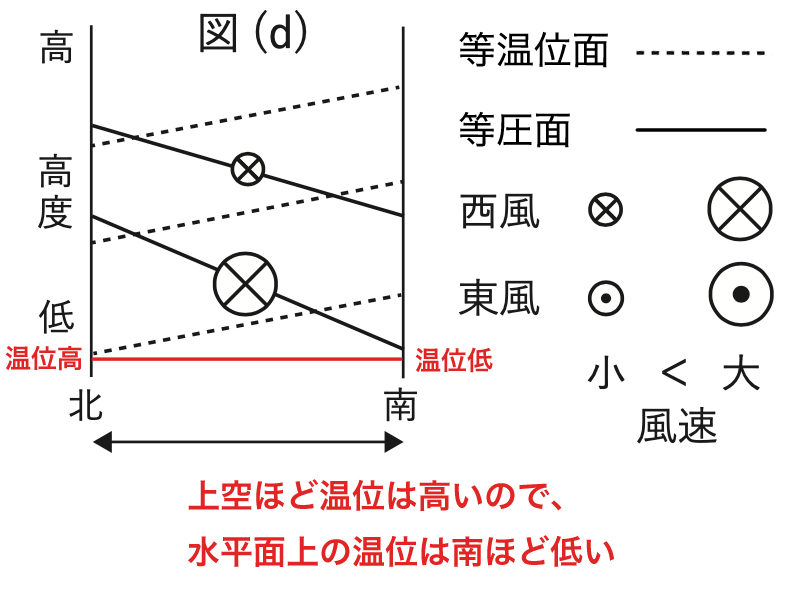

等温位面の傾き

図(d)を見てみると、静力学平衡により上空ほど温位が高く、

水平面上の温位は北ほど高くなっています。

よって、図(d)の等温位面の傾きは 誤り です。

したがって、風向、風速、等温位面の傾きの全てが誤りですので、答えは 誤 となります。

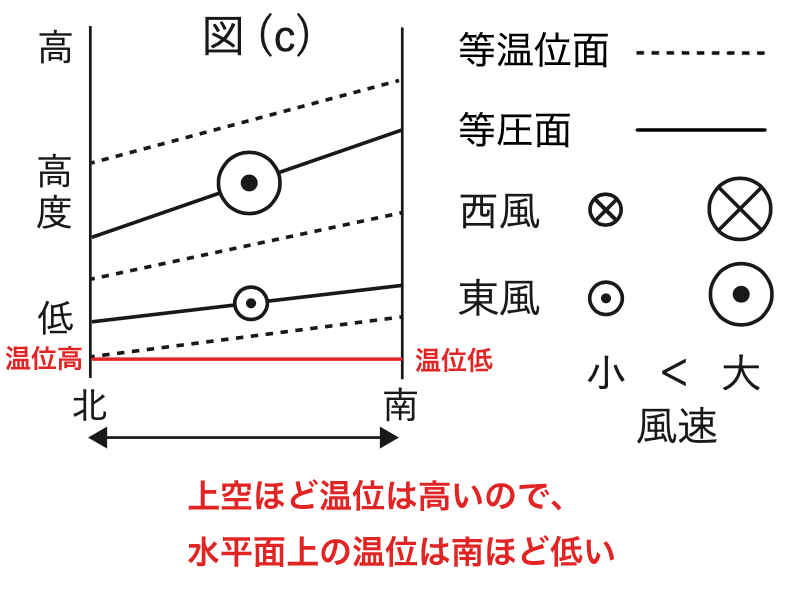

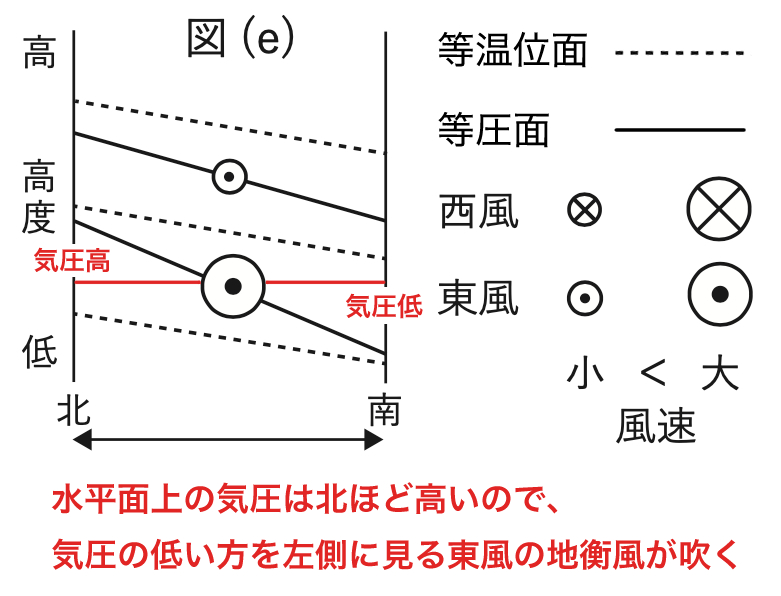

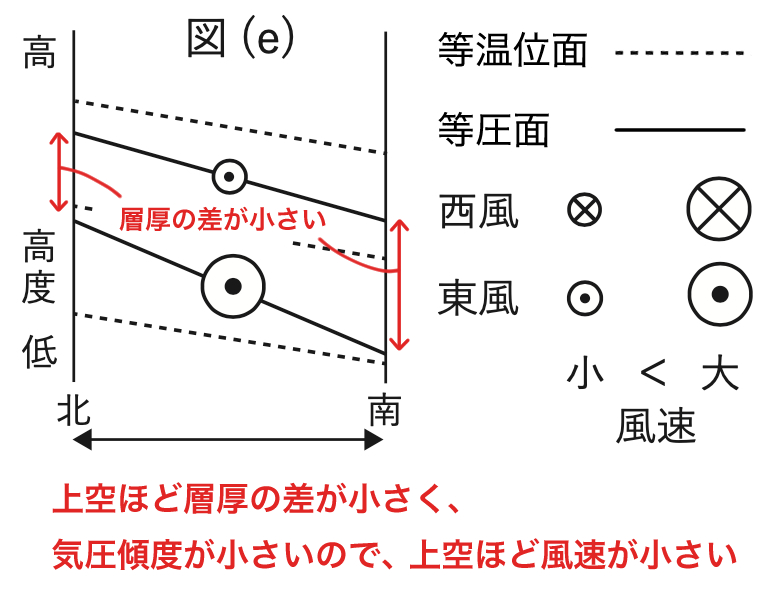

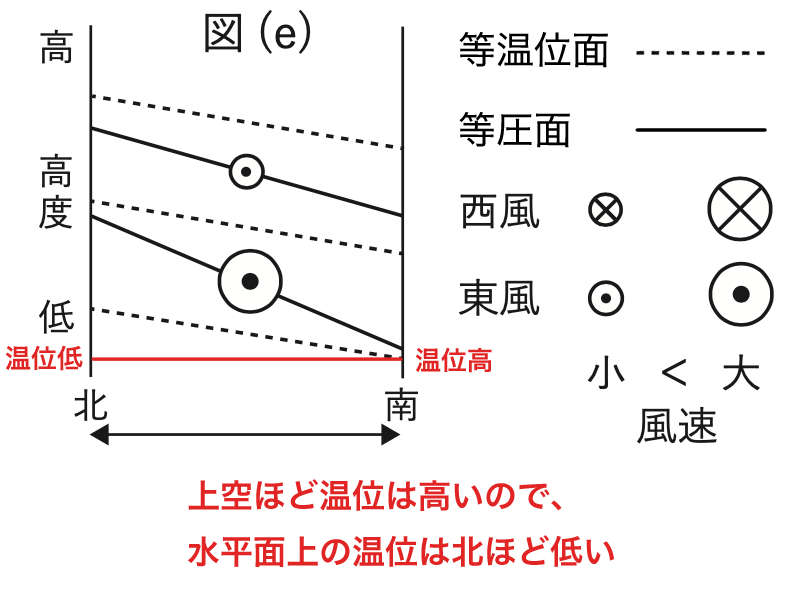

本問の解説:(e) について

→ 答えは 誤 です。

風向

図(e)を見てみると、水平面上の気圧は北ほど高くなっていますので、

気圧の低い南を左側に見る東風の地衡風が吹きます。

よって、図(e)の風向は東風となっていますので 正しい です。

風速

図(e)を見てみると、2つの等圧面の間の層厚の差は上空ほど小さく、

気圧傾度も大きくなっていますので、上空ほど風速が小さくなります。

よって、図(e)の風速はとなっていますので 正しい です。

等温位面の傾き

図(e)を見てみると、層厚は北にいくほど小さいので、

2つの等圧面内の平均温度は北にいくほど低くなっています。

また、2つの等圧面上の温位は北にいくほど高いので、温度も北に行くほど高くなります。

よって、図(c)の等圧面と等温位面の関係は正しくないので 誤り です。

したがって、風向、風速は正しいですが、等温位面の傾きが誤りですので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、図(a) が正しいとする 1 となります。

しかし、気象業務支援センターは、図(b)が等圧面と等温位面の関係を正しく示しているか判断できない図になっていると判断したため、試験では 全て正解 として採点されました。

書いてある場所:P53(温位)、P141(地衡風)、P146(温度風)、

書いてある場所:P56, 188, 245(層厚)、P139, 161, 196, 276, 289(温位)、P189, 219(温度風の関係)、P173(地衡風)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント

コメント一覧 (2件)

お世話になります。

独学で勉強しており、丁寧な解説は助かります。さて、試験前の追い込みで過去問を解いており、記事が一部、矛盾するように思いましたので、よろしければ、ご確認ください。

◾️60回、一般、問8の図(e)の解説ですが、後半の温位は北に行くほど高いとありますが、低いの間違いでしょうか?

(前半)層厚は北にいくほど小さいので、2つの等圧面内の平均温度は北にいくほど低くなっています。また、(後半)2つの等圧面上の温位は北にいくほど高いので、温度も北に行くほど高くなります。

◾️同じグラフ注釈の赤字は、上空ほど温位は高いので、水平面上の温位は北ほど低いとあります。上空で温位が高いかどうかは判断出来ず、温位は北ほど低いとしか言えないのではないでしょうか?

以上です。

見市訓宏 様

コメントありがとうございます。

以下の通り、回答いたします。

【質問1】

60回、一般、問8の図(e)の解説ですが、後半の温位は北に行くほど高いとありますが、低いの間違いでしょうか?

(前半)層厚は北にいくほど小さいので、2つの等圧面内の平均温度は北にいくほど低くなっています。

また、(後半)2つの等圧面上の温位は北にいくほど高いので、温度も北に行くほど高くなります。

【回答】

この問題は少し複雑で、混乱しやすいですよね。

図(e)については、気象業務支援センターから以下の訂正文が公表されたように、考え方が少しややこしいです。

『図(e)について、公表した解答例では正しく示された図としていましたが、

等圧面における温位と等圧面間の層厚の関係から誤った図とすべきでした。』

まず、ご指摘のように、温位が北に行くほど低くなるのは、「水平面上」の温位を考えた場合です。

一般的に、北半球では北に行くほど気温が低いため、「水平面上」の温位も北ほど低くなります。

このため、図(e)は一見、正しいように思えます。

では、なぜ「誤り」と訂正されたのでしょうか?

それは、「等圧面上」で見た時の温位に矛盾があるためです。

以下に詳しく説明します。

<層厚と平均温度の関係>

図(e)では、層厚が北に行くほど小さいため、2つの等圧面内の平均温度は北に行くほど低くなります。

これは、空気が暖かいほど膨張し、冷たいほど圧縮される性質によるものです。

<等圧面と等温位面の関係>

静力学平衡より、温位は上空ほど大きくなっています。(詳細は【質問2】の回答を参照)

このことから、等圧面上では北に行くほど温位が高くなるため、等圧面上の温度も北に行くほど高くなります。

このように、「水平面上」ではなく「等圧面上」で考えた場合、

層厚と平均温度の関係からは、北に行くほど温度が低くなり、

等圧面と等温位面の関係からは、北に行くほど温度が高くなって、矛盾が生じるため、

『等圧面における温位と等圧面間の層厚の関係から誤った図』であると訂正されました。

(繰り返しになりますが、着目ポイントは「水平面上」ではなく「等圧面上」です。

等圧面(図の実線)と等温位面(図の破線)をよく観察してみてください。)

【質問2】

同じグラフ注釈の赤字は、上空ほど温位は高いので、水平面上の温位は北ほど低いとあります。

上空で温位が高いかどうかは判断出来ず、温位は北ほど低いとしか言えないのではないでしょうか?

【回答】

上空で温位が高いかどうかは、問題文の「静力学平衡が成立している」という記述から判断できます。

静力学平衡が成立しているということは、大気が安定しているということです。

大気が安定しているということは、ある空気塊が持ち上がっても、

周囲より温度が低いので、もとの高度に戻されてしまうということです。

つまり、温位が上空ほど高いということになります。

(図 (a) の解説の「等温位面の傾き」のところも参照してみてください。)