問8

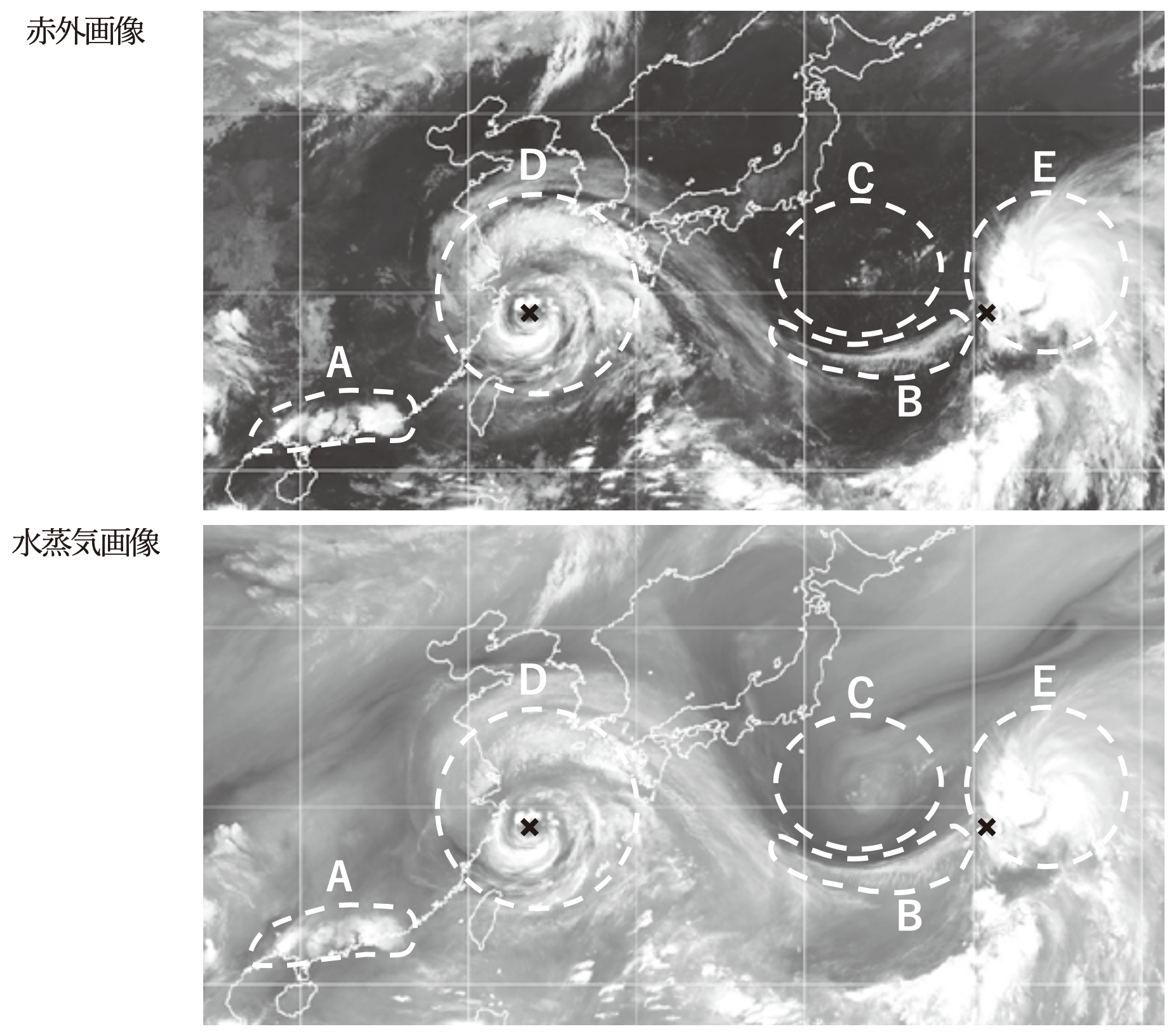

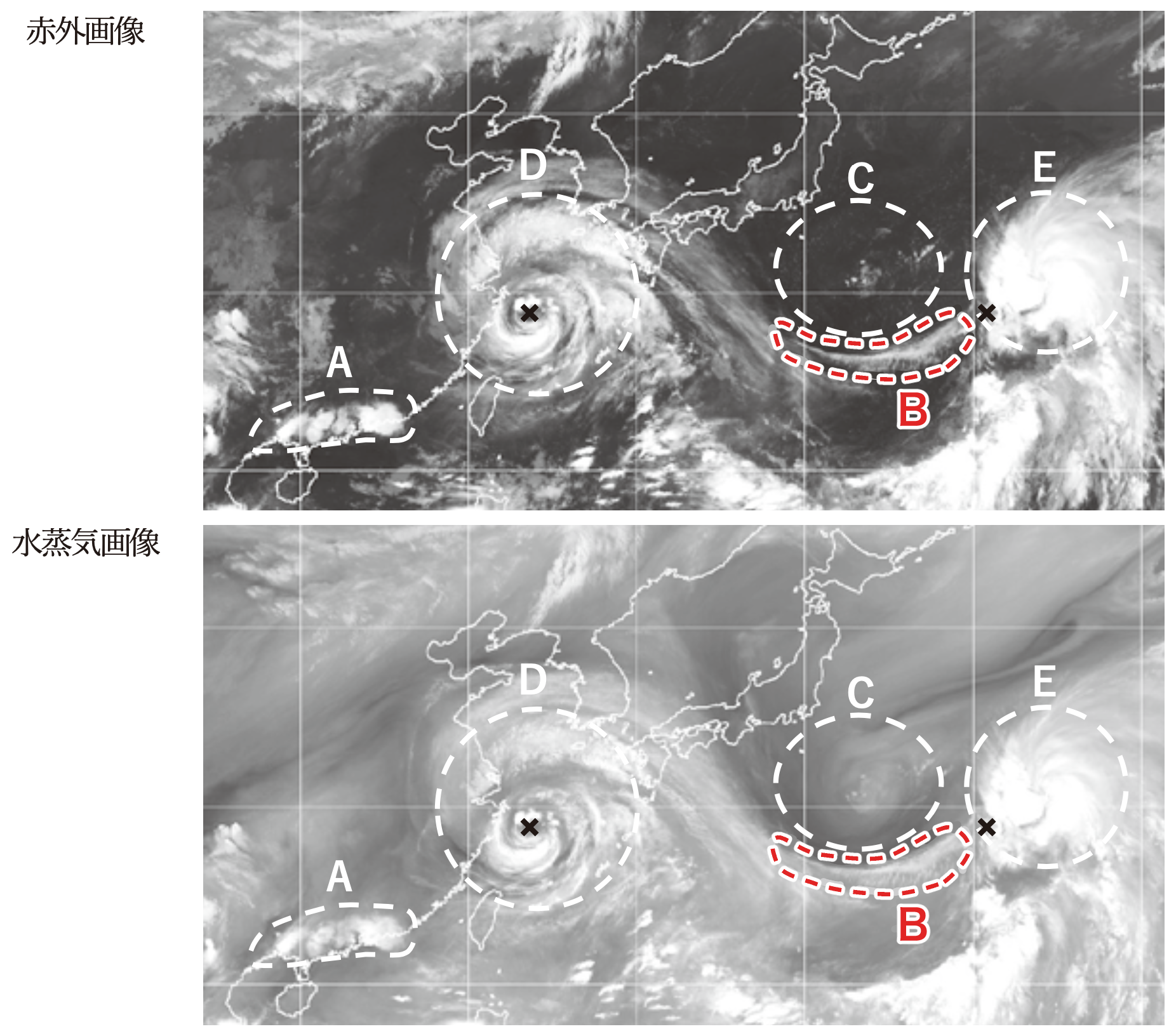

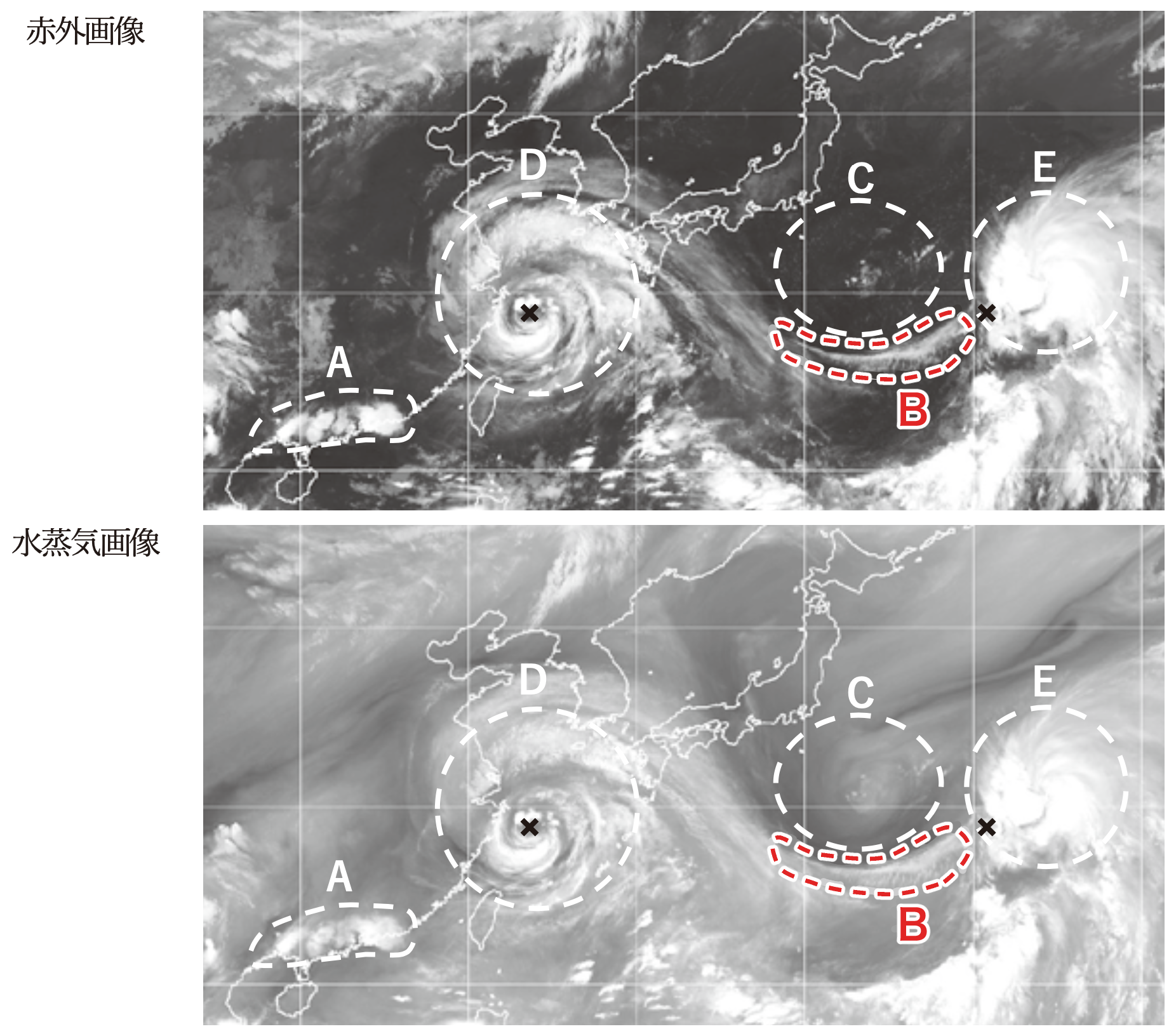

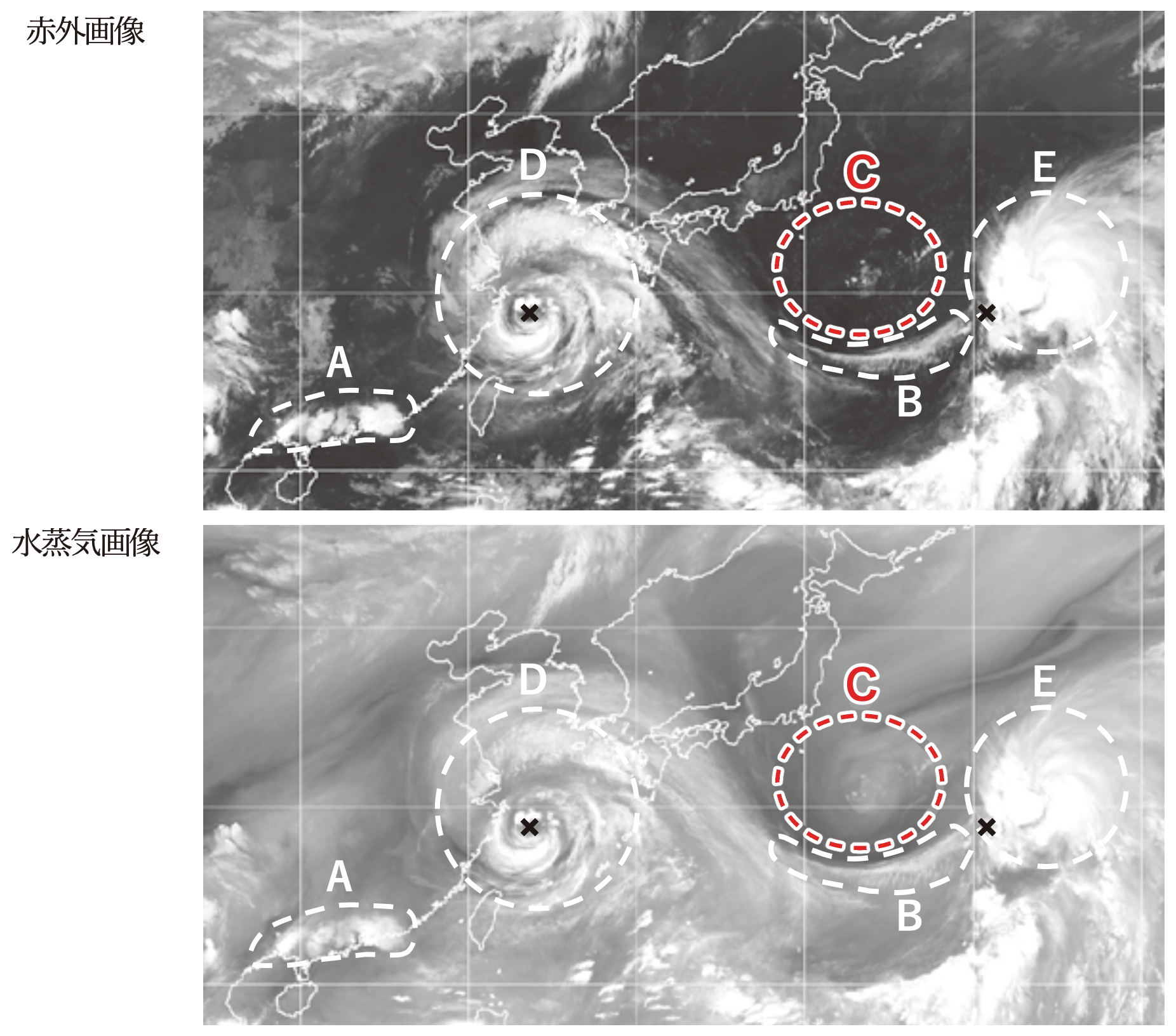

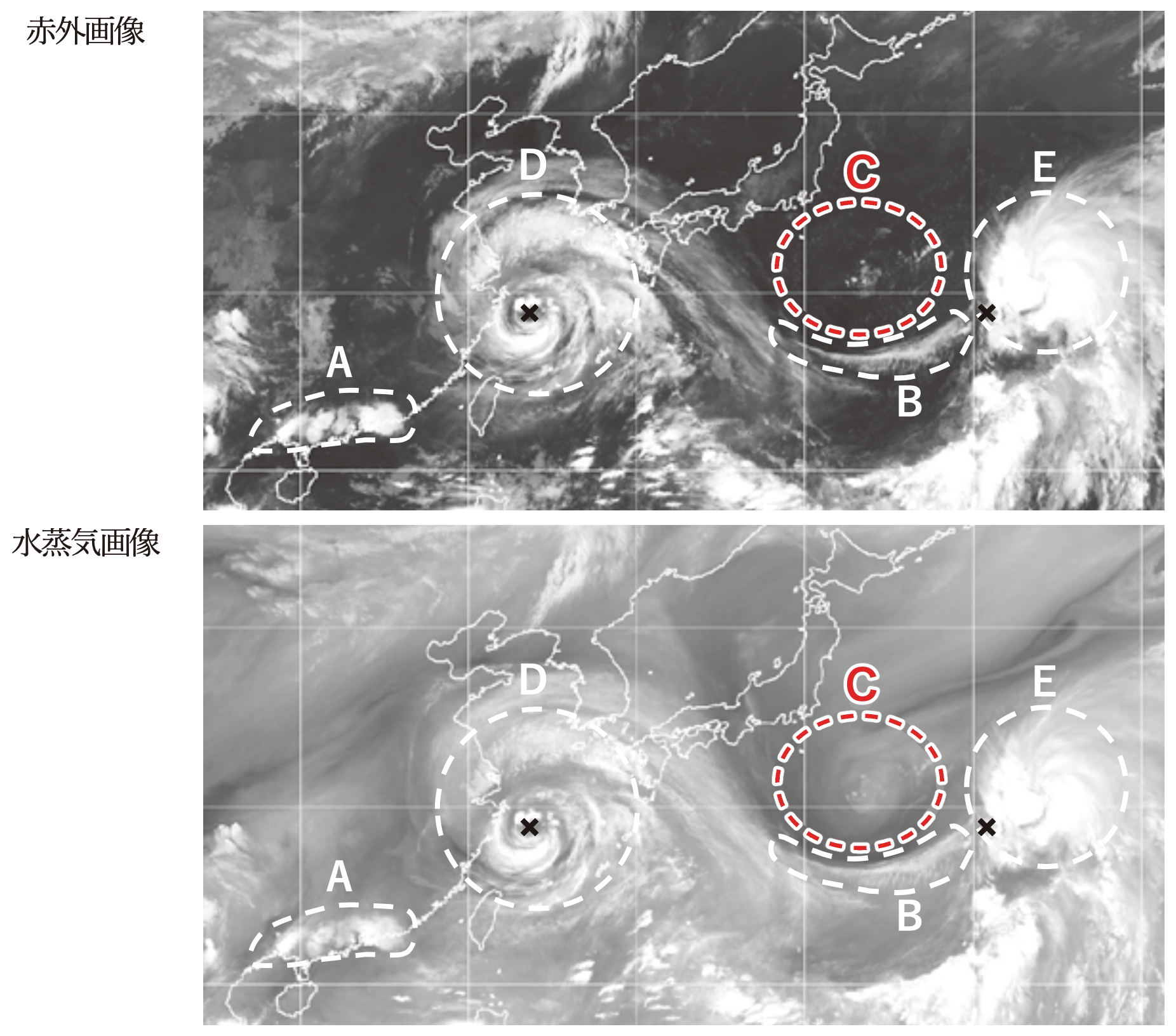

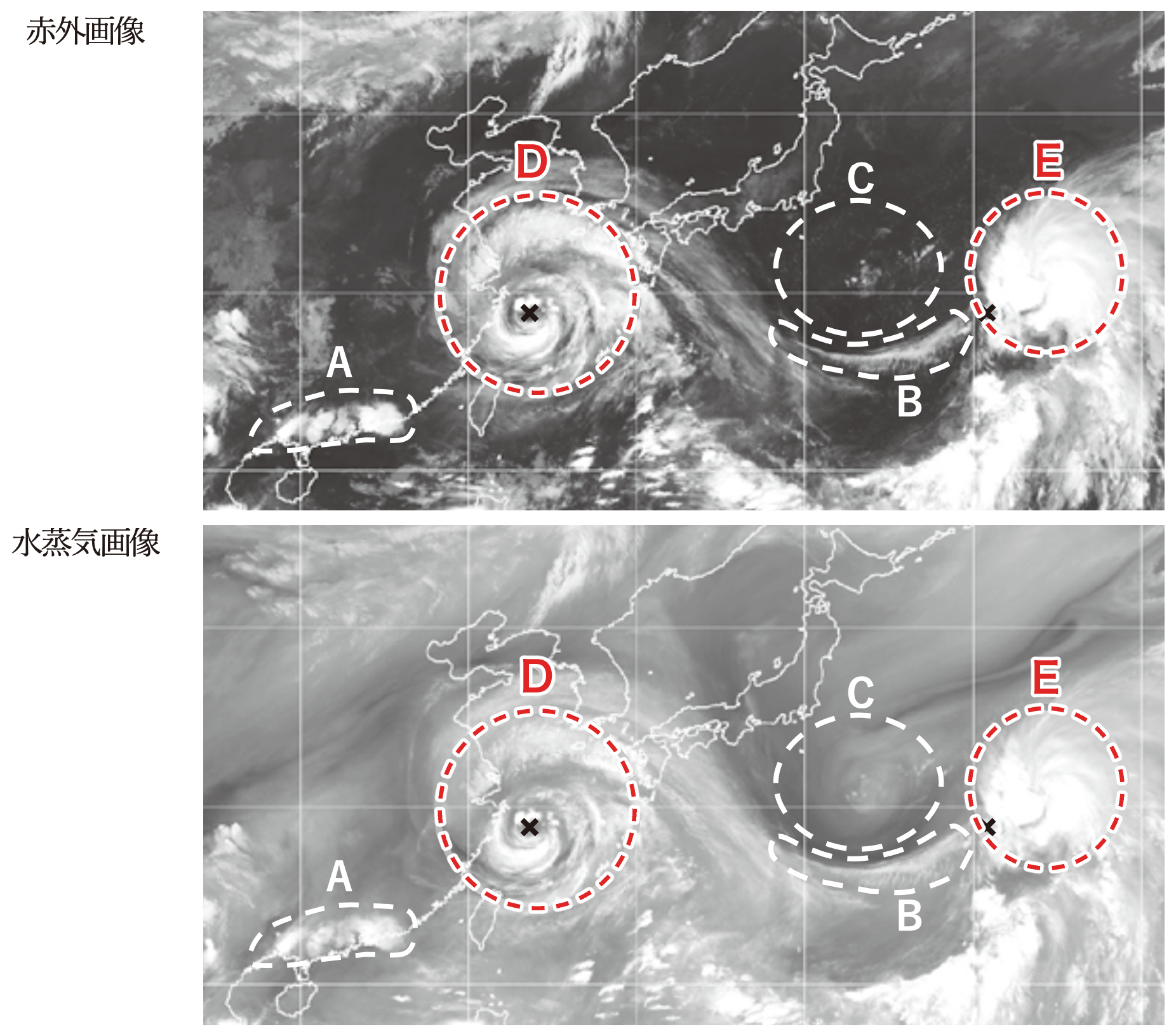

図は7月のある日に気象衛星ひまわりで観測された赤外画像 (上) と水蒸気画像 (下) である。図中に示した A 〜 E の領域の雲域あるいは気象状況について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。なお、×印はこの時の地上天気図における台風の中心位置を示している。

(a) Aの雲域は、華南の沿岸で発生した東西にのびる地形性巻雲とみられる。

(b) Bの雲域はCiストリークであり、上層の強風軸に対応しているとみられる。

(c) Cの領域には、大きな雲域はなく細かな対流雲しか存在しないことから、背の高い高気圧の圏内と判断される。

(d) D、Eの雲域はともに台風に伴うものであり、より発達した対流雲が存在しているEの台風の方が中心気圧が低いと推定される。

本問は、気象衛星ひまわりの赤外画像と水蒸気画像の見方に関する問題です。

赤外画像 とは、雲、地表面、大気から放射される赤外線を観測した画像です。

放射される赤外線の強さは雲の温度により変化する特性があります。

この特性を利用して、温度が低いほど明るく、温度が高いほど暗く表現しています。

温度の低い雲には、夏の夕立や集中豪雨をもたらす積乱雲のような厚い雲もあれば、

晴れた日のはるか上空に薄く現れる巻雲のような雲もあります。

このため、白く写っている雲が雨をもたらすとは限りません。

また、ごく低い雲や霧は温度が高いため、地表面や海面とほとんど同じ温度の灰色や黒色で表示され、地表面や海面と区別がほとんどできません。

水蒸気画像 とは、赤外画像の一種で、地上や大気から放射される赤外線のうち、大気中の水蒸気による吸収を最も受けやすく、その水蒸気からも放射される波長帯である6.5〜7.0μm付近の赤外線を観測して得られる気象衛星画像のことです。

てるるん

てるるんつまり、水蒸気は、波長帯が6.5〜7.0μm付近の赤外線を吸収するし、放射もするから、この特性を活かして作成されたのが水蒸気画像ということだよ!

(現在運用中のひまわり8・9号による水蒸気画像では、6.2μm(バンド8)、6.9μm(バンド9)、7.3μm(バンド10)の3つの波長帯を観測していますので、赤外3画像と呼ばれたりもします。)

水蒸気画像は観測の制約から大気下層の水蒸気量は把握できないため、対流圏上・中層の水蒸気量の解析に利用されます。

簡単に説明すると、水蒸気画像の明域(=明るく写っている領域)は、対流圏上・中層の水蒸気量が多く、湿潤な領域に対応しており、暗域(=暗く写っている領域)は、対流圏上・中層の水蒸気量が少なく、乾燥した領域に対応しています。

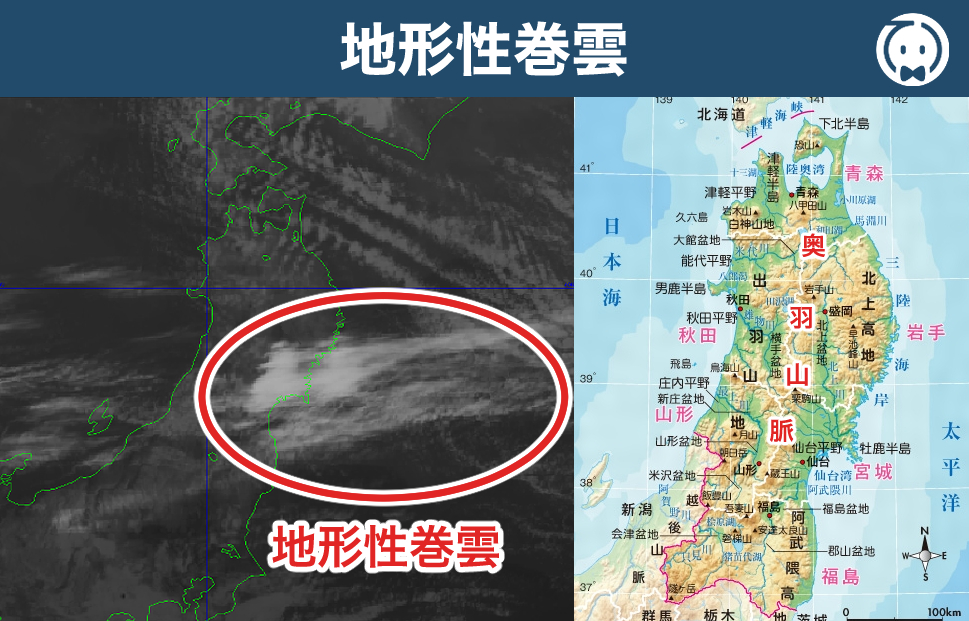

本問の解説:(a) について

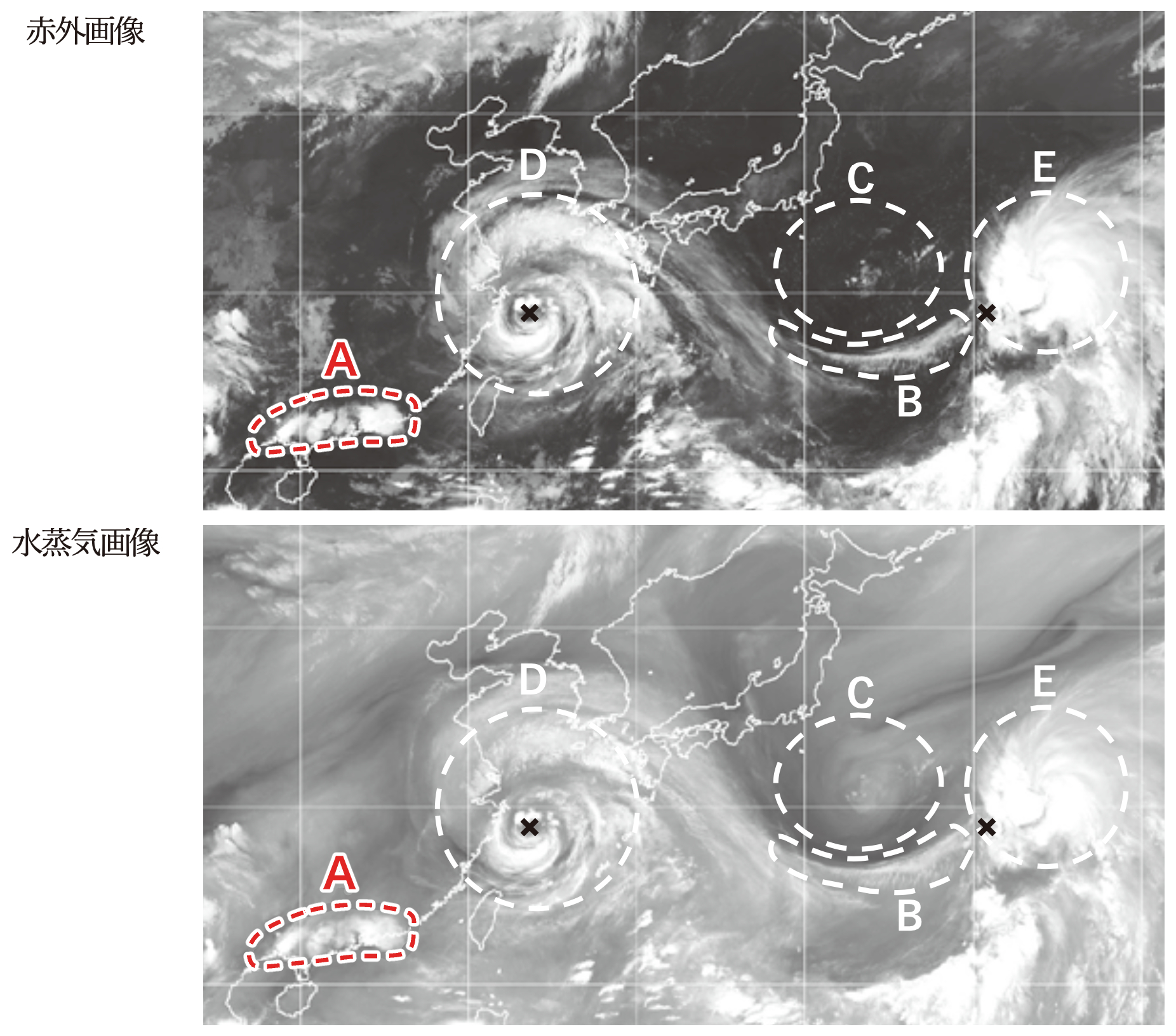

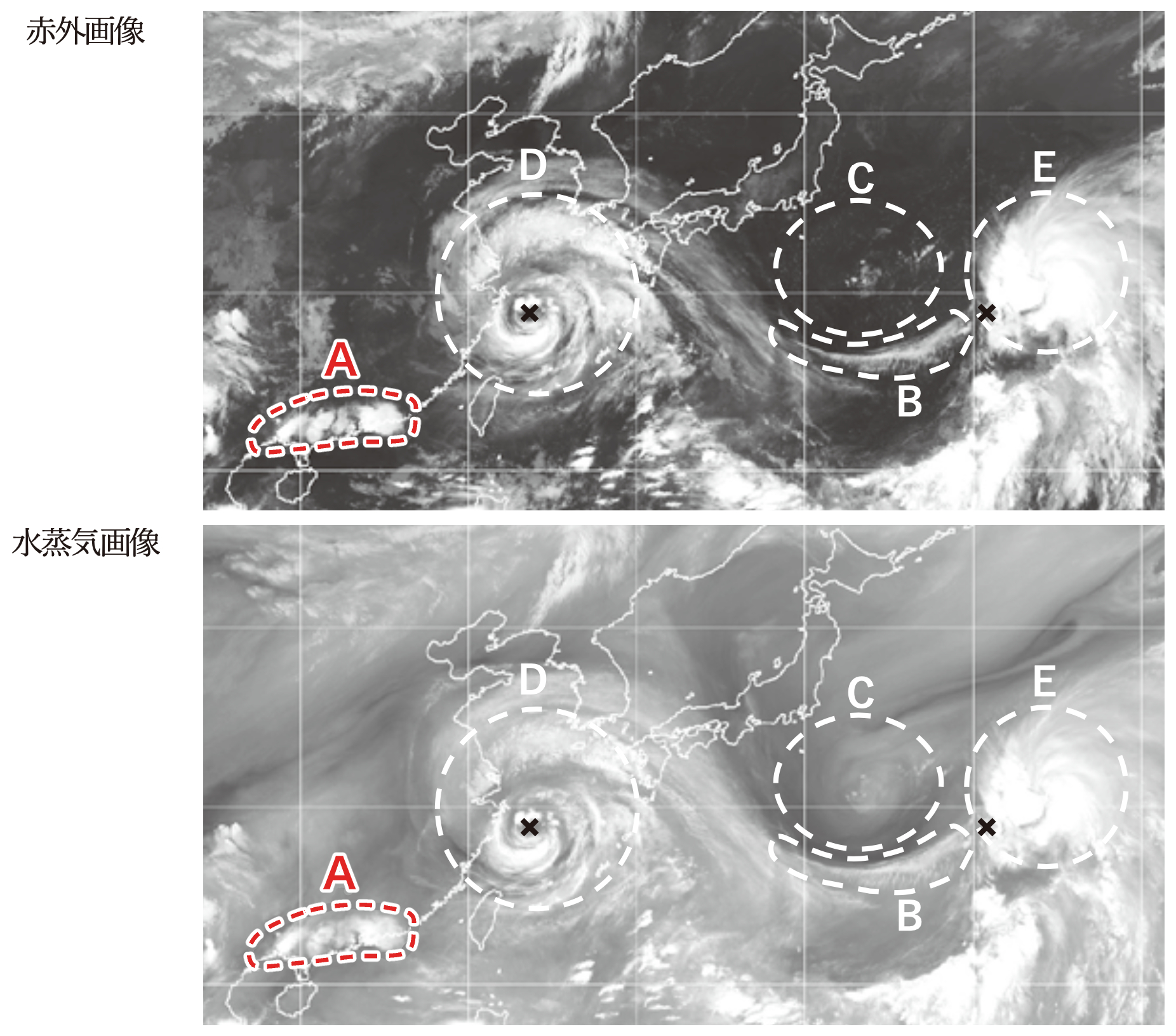

(問題)7月のある日に観測されたAの雲域は、華南の沿岸で発生した東西にのびる地形性巻雲とみられる。 (×印はこの時の地上天気図における台風の中心位置)

→ 答えは 誤 です。

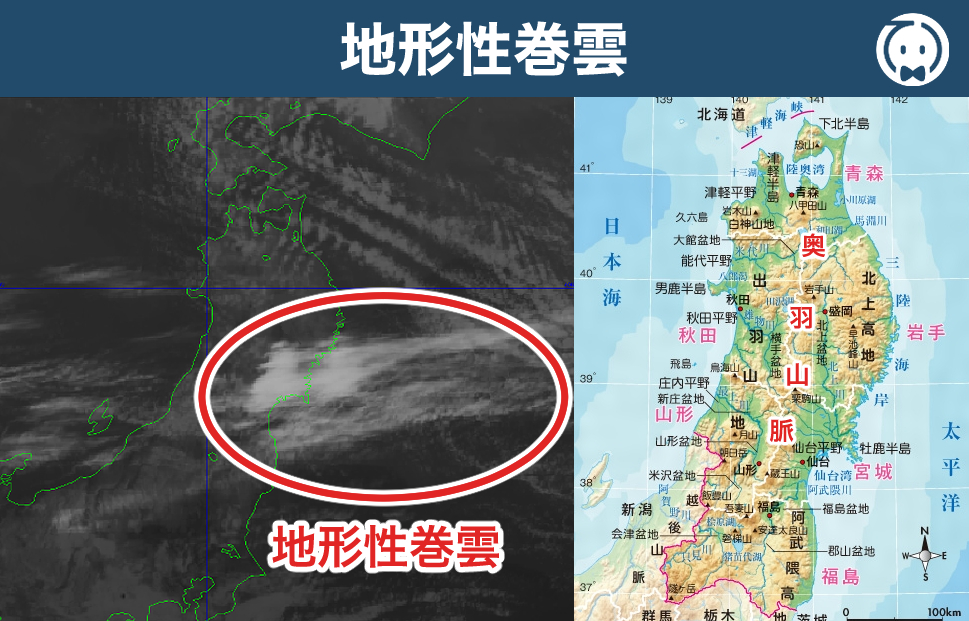

地形性巻雲 とは、山脈の風下側に発生する停滞性の上層雲のことです。

地形性巻雲は、赤外画像で白く、風上側の雲の端が山脈と平行な直線状となり、風下側に長く伸びるという特徴があります。

しかし、雲域Aを見ると、赤外画像、水蒸気画像ともに団塊状で非常に明るい雲域であることから、地形性巻雲ではなく、発達した積乱雲であると推定できます。

したがって、雲域Aは、華南の沿岸で発生した東西にのびる「地形性巻雲」ではなく「発達した積乱雲」と推定できますので、答えは 誤 となります。

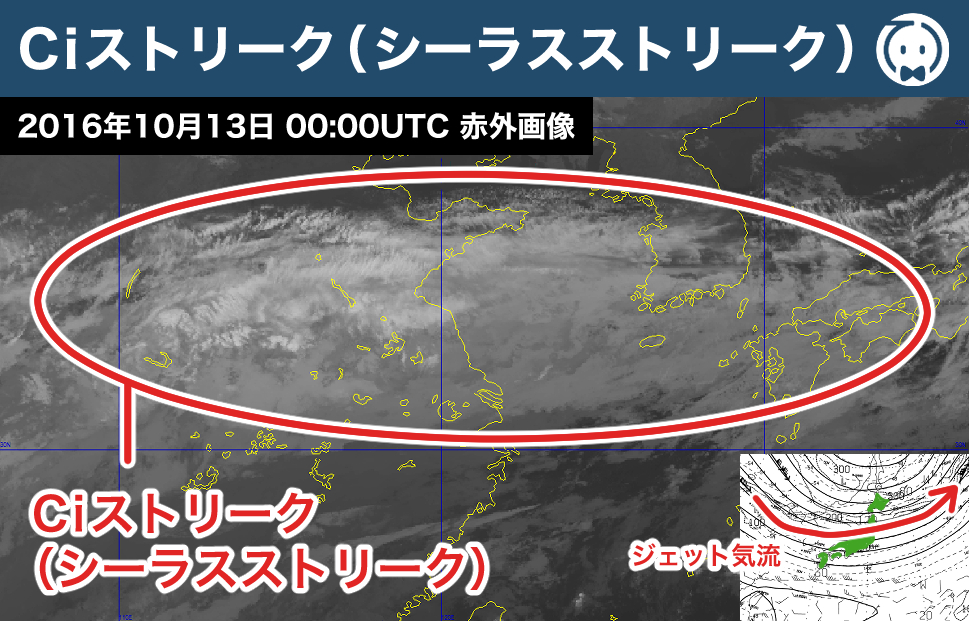

本問の解説:(b) について

(問題)7月のある日に観測されたBの雲域はCiストリークであり、上層の強風軸に対応しているとみられる。(×印はこの時の地上天気図における台風の中心位置)

→ 答えは 正 です。

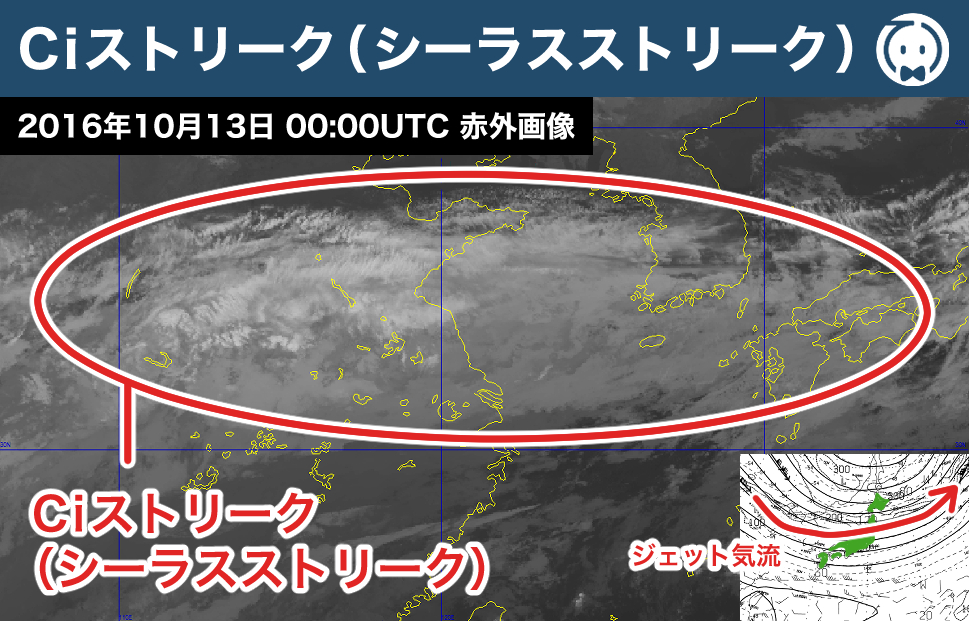

Ciストリーク(シーラスストリーク)とは、細長く筋状に伸びる巻雲(Ci)のことです。

Ciストリークは、上層の強風軸などに沿って形成されることが多く、雲の形から大気の動きを読み取る手がかりになります。

また、Ciストリークは上層のトラフの前面で発生し、下層の雲と重なることで、雲全体の発達を促すこともあります。

雲域Bは、赤外画像では白く、水蒸気画像では暗域と明域の境界(バウンダリー)に位置していることから、上層の強風軸に対応したCiストリークであると推定できます。

したがって、雲域BはCiストリークであり、上層の強風軸に対応しているとみられますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)7月のある日に観測されたCの領域には、大きな雲域はなく細かな対流雲しか存在しないことから、背の高い高気圧の圏内と判断される。(×印はこの時の地上天気図における台風の中心位置)

→ 答えは 誤 です。

領域Cにまとまった雲域はなく、小さな孤立した対流雲が散在している程度ですが、水蒸気画像では暗域と明域が渦を巻いており、上層に渦が存在することを示唆しています。

また、領域Cの南にあるCiストリーク(雲域B)が低気圧性の曲率を持つことからも、領域Cは、背の高い高気圧の圏内ではなく、トラフ(気圧の谷)に位置していると推定できます。

したがって、領域Cには、大きな雲域はなく細かな対流雲しか存在しないことから、「背の高い高気圧の圏内」ではなく「トラフ(気圧の谷)」と判断されますので、答えは 誤 となります。

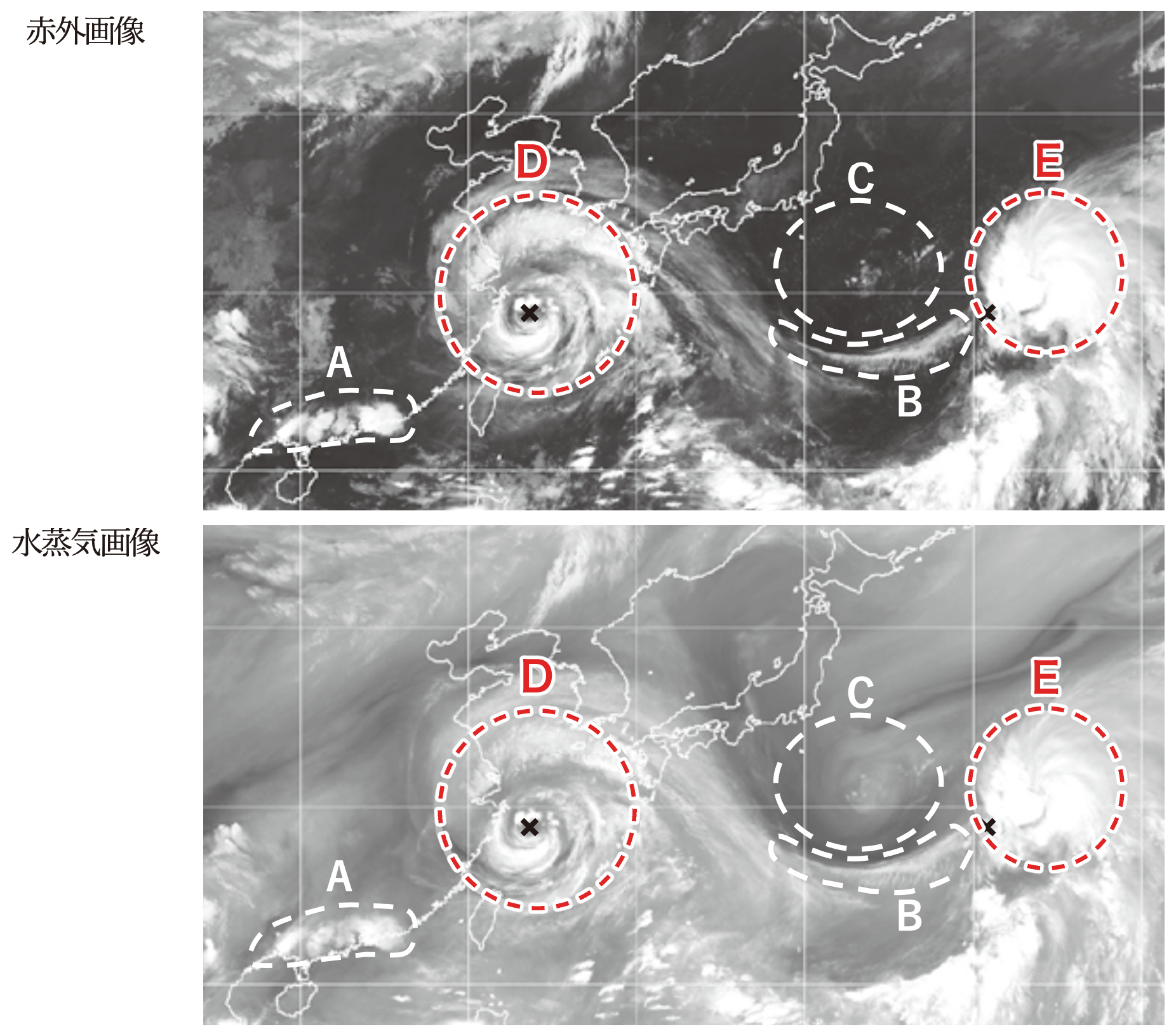

本問の解説:(d) について

(問題)7月のある日に観測されたD、Eの雲域はともに台風に伴うものであり、より発達した対流雲が存在しているEの台風の方が中心気圧が低いと推定される。(×印はこの時の地上天気図における台風の中心位置)

→ 答えは 誤 です。

雲域Eは、台風に伴う雲域であり、発達した積乱雲を多く含んでいますが、台風中心を示すような曲率を持った雲バンドや眼は存在しません。

また、発達した対流雲は台風中心(図の✕印)の東側に偏っており、全体的に対称性がほとんどないため、まだ発達の初期段階にあると考えられます。

一方、雲域Dも台風に伴う雲域であり、雲頂高度は雲域Eよりも低く、発達した対流雲の数も少ないものの、台風中心(図の✕印)に巻き込む雲バンドや、台風中心を取り囲む雲バンドによる眼が確認できます。

このことから、雲域Dは十分に発達し、最盛期をやや過ぎた台風に伴う雲域であると考えられますので、中心気圧は雲域Eよりも低いと推定できます。

したがって、雲域D、Eはともに台風に伴うものであり、より発達した対流雲が存在している「Eの台風」ではなく「Dの台風」の方が中心気圧が低いと推定されますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 正 (c) 誤 (d) 誤 とする 5 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント