問1

気象庁が行っている風向・風速の地上気象観測及び通報について述べた次の文 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。

(a) 気象官署における地上風の観測は風車型風向風速計を使い、0.1m/s 単位で行われるが、地上実況気象通報式 (SYNOP) では単位にノットを用い、その1の位まで通報する。

(b) 10分間平均風速は、観測時刻を中心とした前後5分間の風速を平均した値である。

(c) 0.1m/s 単位で観測した10分間平均風速が0.5m/s未満の場合を、「静穏」という。「静穏」の範囲は、気象庁風力階級の風力0に相当する。

(d) 風向を36方位で表す場合、北風は「00」、南風は「18」とする。

本問は、気象庁が行っている風向・風速の観測と通報に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)気象官署における地上風の観測は風車型風向風速計を使い、0.1m/s 単位で行われるが、地上実況気象通報式 (SYNOP) では単位にノットを用い、その1の位まで通報する。

→ 答えは 正 です。

地上の風向・風速を観測する機器には、風車型風向風速計、超音波式風向風速計、矢羽根型風向計、風杯型風速計などがありますが、気象庁において、気象官署では 風車型風向風速計 、アメダスでは 超音波式風向風速計 を用いて風向・風速を観測しています。

矢羽根型風向計「KOSHIN」、風杯型風速計「ANEOS」

風車型風向風速計は、流線型をした胴体に垂直尾翼と4枚羽根のプロペラが取り付けられています。

風が吹くと、垂直尾翼によってプロペラが風上に向くように回転するため、胴体の向きから風向を、プロペラの回転数から風速を測定しています。

また、超音波式風向風速計は、音波が空気中を伝搬するとき、その速度が風速によって変化することを利用して、風向・風速を測定しています。

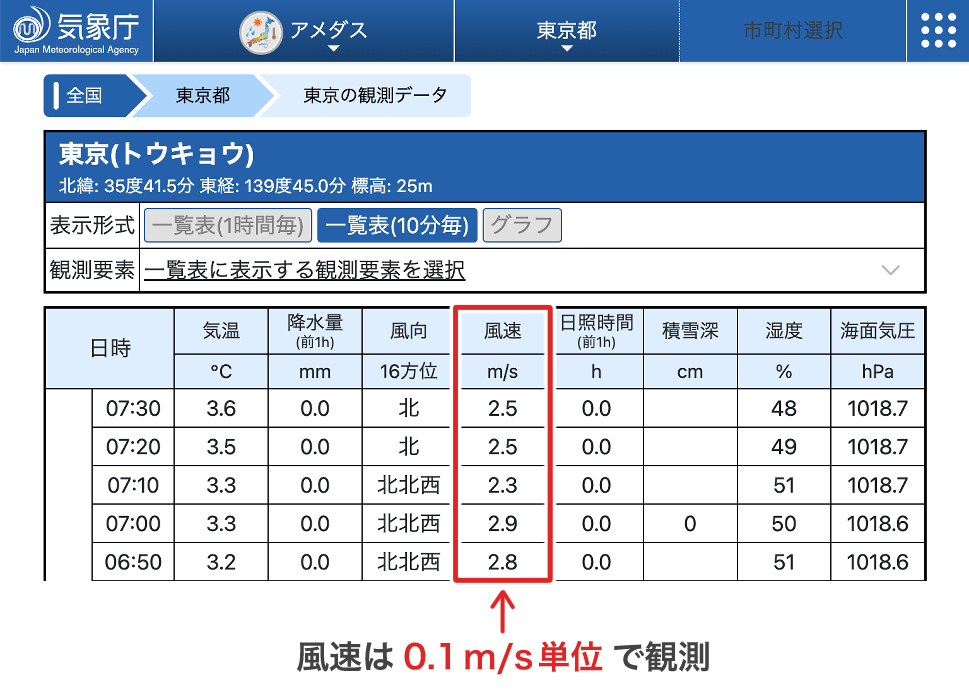

以下は、気象庁ホームページで見られるアメダスの観測データです。

上図を見ると、風速は 0.1m/s 単位で観測していることが分かります。

SYNOP(読:シノップ)とは、地上実況気象通報式(surface synoptic observations)の略称で、有人観測所や無人観測所からの気象観測結果を通報するために使用される数値コードです。

(世界気象機関(WMO)では、FM-12と呼んでいます。)

SYNOPは通常、3時間ごとに全世界から一斉に、温度、気圧、視程などの観測データが送信されており、全球規模での気象データの交換や、地上天気図の作成に利用されています。

SYNOPの通報式は、気象庁「国際気象通報式第8版」で分かるようにやや複雑ですが、下図のように分かりやすく整理してくださっているサイト様がありました。

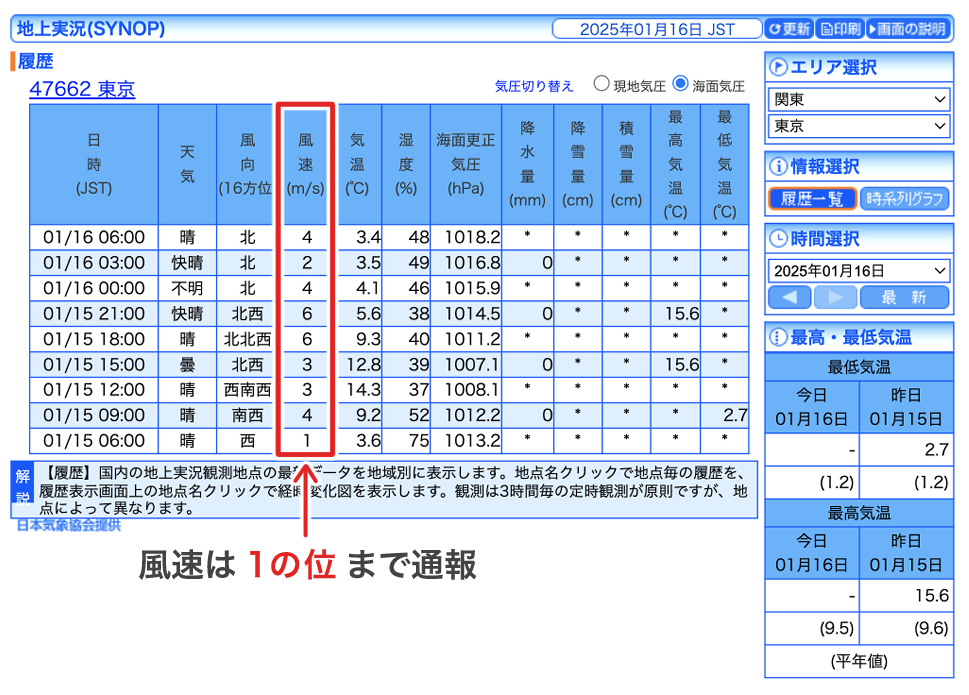

上図を見ると、風速は0.1m/s単位ではなく、1の位まで通報していることが分かります。

また、上記サイトでは風速はm/sで表記されていますが、通報はノットで行われています。

したがって、気象官署における地上風の観測は風車型風向風速計を使い、0.1m/s 単位で行われますが、地上実況気象通報式 (SYNOP) では単位にノットを用い、その1の位まで通報していますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)10分間平均風速は、観測時刻を中心とした前後5分間の風速を平均した値である。

→ 答えは 誤 です。

10分間平均風速 とは、観測時刻までの10分間の風速を平均した値です。

例えば、15時00分の平均風速は、14時50分から15時00分の間の10分間の風速の平均です。

したがって、10分間平均風速は、「観測時刻を中心とした前後5分間」ではなく「観測時刻までの10分間」の風速を平均した値ですので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)0.1m/s 単位で観測した10分間平均風速が 0.5m/s 未満の場合を、「静穏」という。「静穏」の範囲は、気象庁風力階級の風力0に相当する。

→ 答えは 誤 です。

下表のように、気象庁では、気象庁風力階級表(ビューフォート風力階級表)を用いて、「風速(10分間平均風速)」と「地表物の状態」との関係を「風力階級」という指標で分かりやすく区分しています。

| 風力 階級 | 開けた平らな地面から10mの 高さにおける相当風速 | 地表物の状態(陸上) |

|---|---|---|

| 0 | 0.3m/s未満 | 静穏。煙はまっすぐに昇る。 |

| 1 | 0.3m/s以上 1.6m/s未満 | 風向は、煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 |

| 2 | 1.6m/s以上 3.4m/s未満 | 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 |

| 3 | 3.4m/s以上 5.5m/s未満 | 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 |

| 4 | 5.5m/s以上 8.0m/s未満 | 砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 |

| 5 | 8.0m/s以上 10.8m/s未満 | 葉のあるかん木がゆれ始める。池や沼の水面に波がしらが立つ。 |

| 6 | 10.8m/s以上 13.9m/s未満 | 大枝が動く。電線がなる。かさは、さしにくい。 |

| 7 | 13.9m/s以上 17.2m/s未満 | 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 |

| 8 | 17.2m/s以上 20.8m/s未満 | 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 |

| 9 | 20.8m/s以上 24.5m/s未満 | 人家にわずかの損害がおこる(煙突が倒れ、かわらがはがれる)。 |

| 10 | 24.5m/s以上 28.5m/s未満 | 陸地の内部で起こることはまれである。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。 |

| 11 | 28.5m/s以上 32.7m/s未満 | めったに起こらない。広い範囲の破壊を伴う。 |

| 12 | 32.7m/s以上 |

地表や木の付近の風速とは異なることに注意が必要。

表出典:気象庁「気象観測の手引き」

上表より、0.1m/s 単位で観測した10分間平均風速が「0.5m/s未満」ではなく「0.3m/s未満」の場合を、「静穏」といい、気象庁風力階級の「風力0」に相当しますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)風向を36方位で表す場合、北風は「00」、南風は「18」とする。

→ 答えは 誤 です。

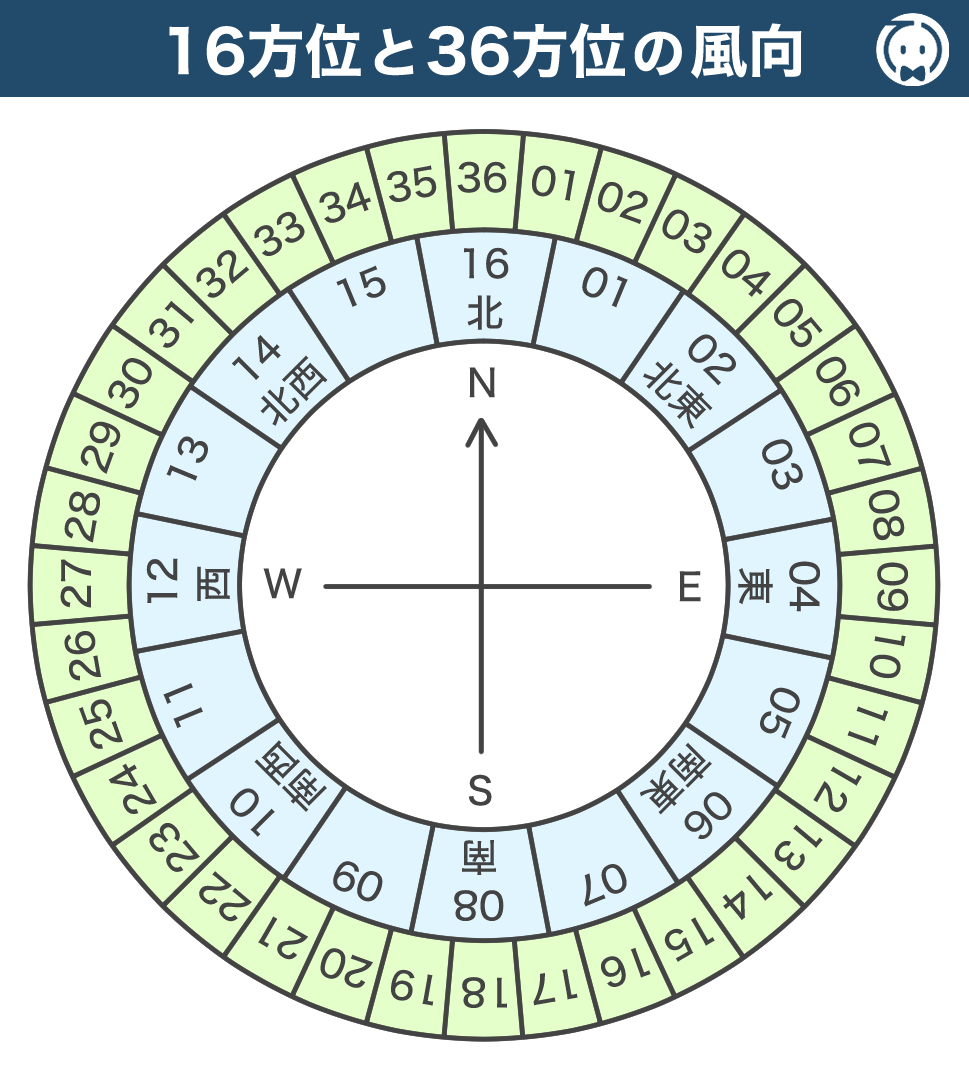

一般に、天気予報などで風向を表すときは、8方位や16方位が使われますが、気象観測や天気図では、36方位が用いられています。

下図は、16方位および36方位における風向を表したものです。

上図より、風向を36方位で表す場合、北風は「00」ではなく「36」、南風は「18」ですので、答えは 誤 となります。

なお、風向「00」は静穏のときに使われます。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 誤 (c) 誤 (d) 誤 とする 3 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント