問11

台風の特性や影響について述べた次の文 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 北西太平洋の低緯度で発生した台風は、発生後しばらくの間、低緯度に位置するときには、太平洋高気圧の南側の偏東風に流され、西に進むことが多い。

(b) 台風に伴う大気境界層内の風は傾度風で近似でき、気圧傾度力とコリオリ力及び遠心力が釣り合っている。この釣り合いにより、大気境界層では台風の中心に向かう風が現れる。

(c) 一般に、台風の進路に近い地点で、時間とともに風向が時計回りに変わったとき、その地点は台風経路の進行方向に向かって左側に位置する。

(d) 一般に、潮位偏差が大きく甚大な被害をもたらすような顕著な高潮においては、風による「吹き寄せ効果」よりも気圧低下による「吸い上げ効果」の方が、潮位上昇への寄与が大きい。

本問は、台風の特性や影響に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)北西太平洋の低緯度で発生した台風は、発生後しばらくの間、低緯度に位置するときには、太平洋高気圧の南側の偏東風に流され、西に進むことが多い。

→ 答えは 正 です。

台風が低緯度地域にあるときは貿易風(偏東風)や太平洋高気圧の縁を回る時計回りの空気の流れ(縁辺流)などの東風によって西に進みます。

その後、台風が北上してして中緯度の偏西風帯に入ると、西風によって東に進みます。

なお、この西向きから東向きに進行方向を変える点を転向点といいます。

したがって、北西太平洋の低緯度で発生した台風は、発生後しばらくの間、低緯度に位置するときには、太平洋高気圧の南側の偏東風に流され、西に進むことが多いので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)台風に伴う大気境界層内の風は傾度風で近似でき、気圧傾度力とコリオリ力及び遠心力が釣り合っている。この釣り合いにより、大気境界層では台風の中心に向かう風が現れる。

→ 答えは 誤 です。

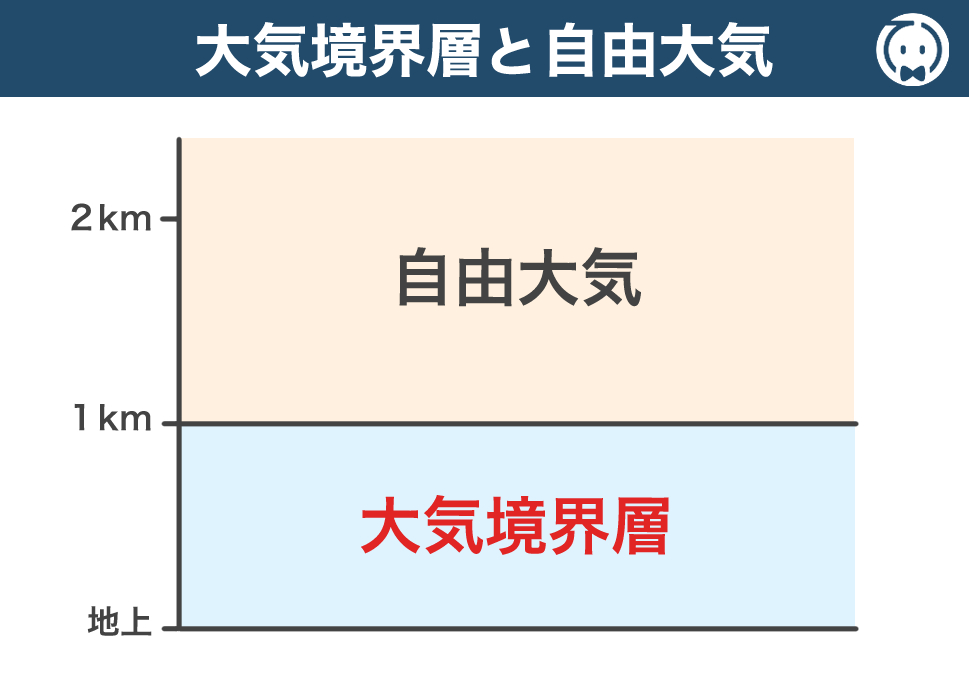

大気境界層とは、高度約1km以上の自由大気より下の大気のことです。

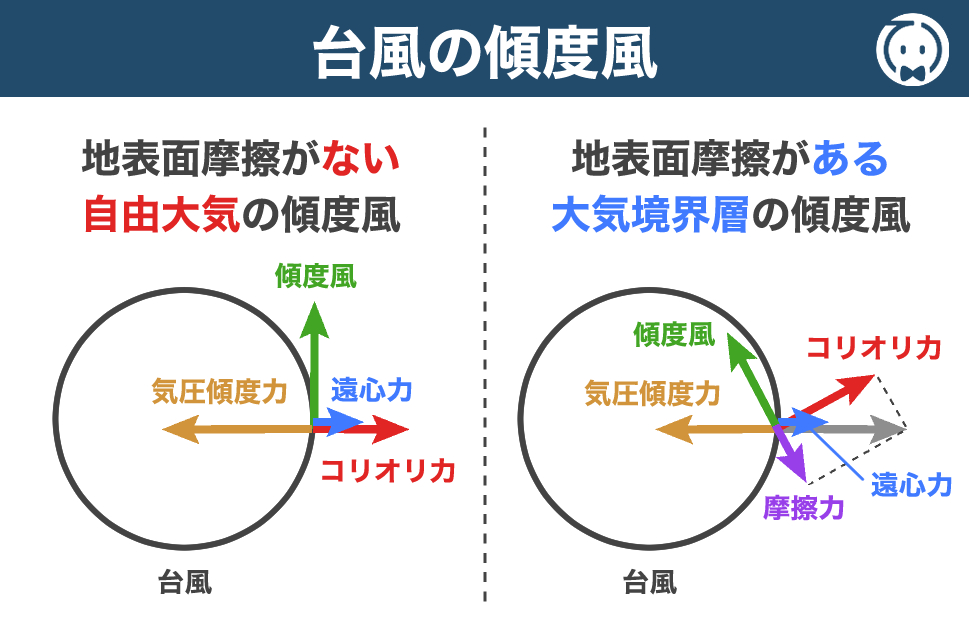

下図は、台風周辺の風の模式図です。

左図は、地表面摩擦がない場合(=自由大気)の風を表し、

右図は、地表面摩擦がある場合(=大気境界層)の風を表しています。

台風周辺の風は、気圧傾度力、コリオリ力、遠心力が釣り合った傾度風で近似できますが、

地表面に近いほど地表面からの摩擦の影響を受け、風が等圧線を横切って吹くようになります。

したがって、台風に伴う大気境界層内の風は傾度風で近似でき、「気圧傾度力とコリオリ力及び遠心力」ではなく「気圧傾度力とコリオリ力と遠心力及び摩擦力」が釣り合っており、この釣り合いにより、大気境界層では台風の中心に向かう風が現れますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)一般に、台風の進路に近い地点で、時間とともに風向が時計回りに変わったとき、その地点は台風経路の進行方向に向かって左側に位置する。

→ 答えは 誤 です。

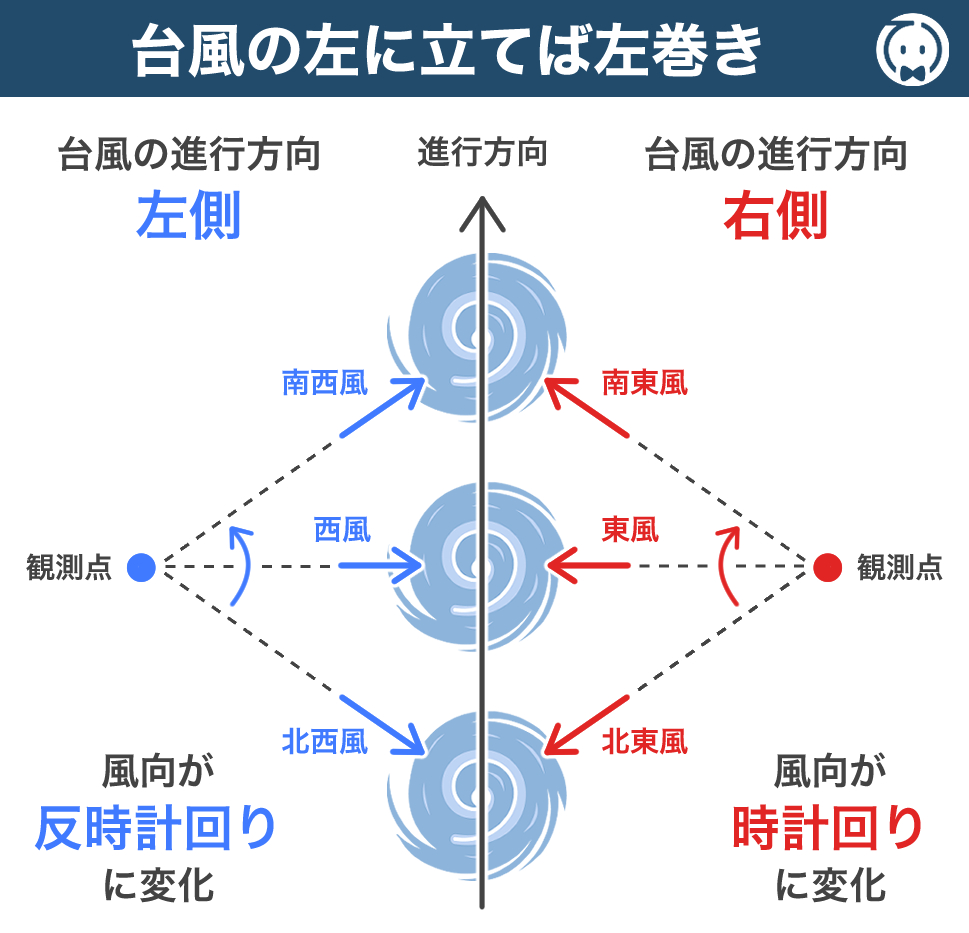

台風に伴う地表付近の風は上空から見て反時計回りに吹いています。

このため、ある地点が、台風の進行方向に向かって 右側 に位置している時(=台風が、ある地点の左側を通過する時)、北東風 → 東風 → 南東風のように、風向が 時計回り に変化します。

一方、ある地点が、台風の進行方向に向かって 左側 に位置している時(=台風が、ある地点の右側を通過する時)、北西風 → 西風 → 南西風のように、風向が 反時計回り に変化します。

つまり、ある地点において、台風の通過と共に風向が 時計回り に変化していれば、その地点は台風の進行方向に向かって 右側 に位置しており、反時計回り に変化していれば、その地点は台風の 左側 に位置していることが分かります。

したがって、一般に、台風の進路に近い地点で、時間とともに風向が時計回りに変わったとき、その地点は台風経路の進行方向に向かって「左側」ではなく「右側」に位置しますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)一般に、潮位偏差が大きく甚大な被害をもたらすような顕著な高潮においては、風による「吹き寄せ効果」よりも気圧低下による「吸い上げ効果」の方が、潮位上昇への寄与が大きい。

→ 答えは 誤 です。

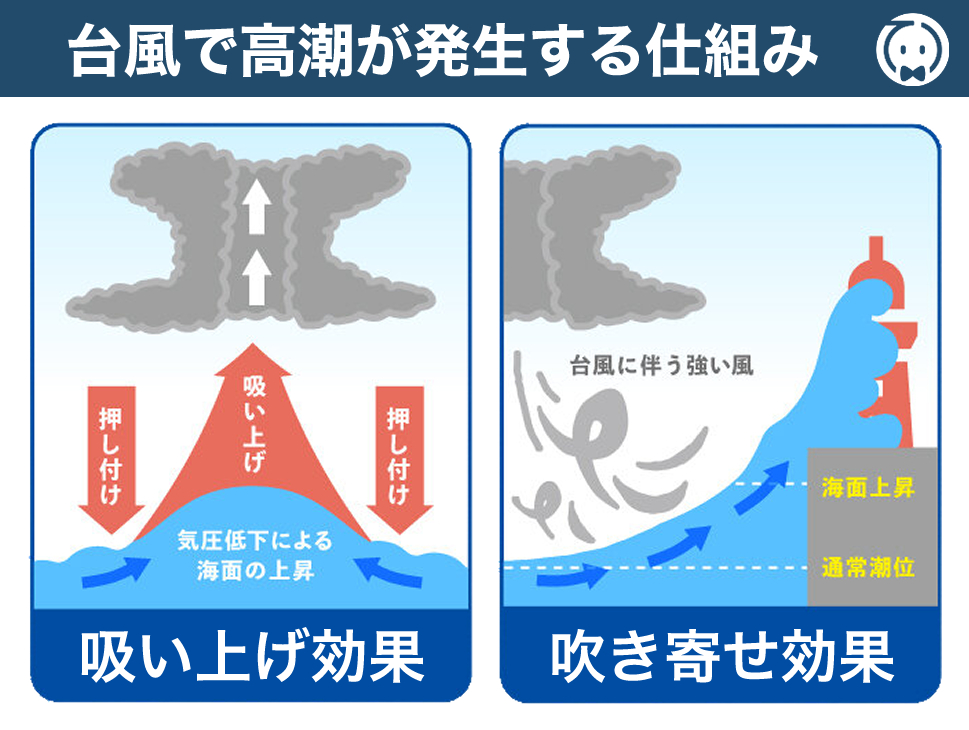

台風や低気圧が接近すると、その中心部では周囲に比べて気圧が低くなります。

この低圧状態では、周囲の比較的高い気圧を持つ空気が、海面を押し下げる作用が生じ、中心付近ではその圧力差によって海水が持ち上げられる現象が起こります。

この現象を 吸い上げ効果 といい、一般には1hPaの気圧低下が約1cmの海面上昇をもたらすとされています。

一方、台風に伴う強風が沖から海岸に向かって吹くと、風の力によって海水が海岸に向かって押し寄せる現象が起こります。

この現象を 吹き寄せ効果 といい、その影響は風速の2乗に比例して大きくなり、水深が浅い沿岸部では特に顕著に現れ、数メートルに及ぶ潮位上昇を引き起こすこともあります。

吸い上げ効果については、中心気圧が900hPaに迫るような台風(例えば、1959年の伊勢湾台風の上陸時の中心気圧は929.6hPa)でも、潮位上昇はせいぜい1メートル程度です。

しかし、過去に甚大な被害をもたらした高潮(例えば、伊勢湾台風では3.89mの高潮を観測)は3〜4メートル以上を記録していることから、一般に吹き寄せ効果は吸い上げ効果よりも高潮の潮位上昇への影響が大きい(=支配的である)と言えます。(参考:NHK「伊勢湾台風とは?犠牲者5000人超「暴走木材」が街を襲った」)

したがって、一般に、潮位偏差が大きく甚大な被害をもたらすような顕著な高潮においては、風による「吹き寄せ効果」よりも気圧低下による「吸い上げ効果」の方が、潮位上昇への寄与が「大きい」ではなく「小さい」ので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 誤 (c) 誤 (d) 誤 とする 3 となります。

書いてある場所:P231〜242(台風)

書いてある場所:P406〜417(台風)

書いてある場所:P354〜366(台風)

書いてある場所:P155〜166(台風)

書いてある場所:P209〜226(台風)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント