問7

気象庁が作成している解析雨量について述べた次の文 (a) ~ (d) の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。

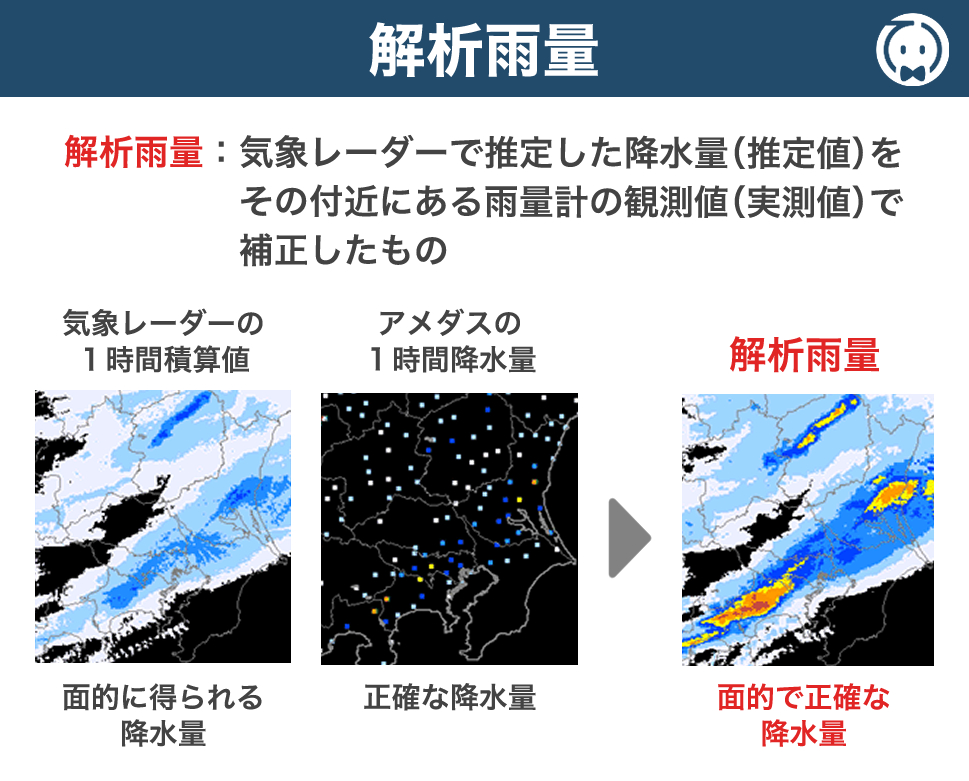

(a) 解析雨量は、気象レーダーと雨量計の観測データを組み合わせ、降水量分布を1km四方の細かさで解析したもので、面的に雨量を推定できる気象レーダーと、正確な雨量を観測できる雨量計の両方の長所を活かしたものである。

(b) ブライトバンドは、上空の融解層付近で気象レーダーの反射強度が強くなる現象である。解析雨量では、数値予報の気温情報を利用した処理により、ブライトバンドの影響が軽減されている。

(c) 解析雨量の算出に用いられる地上の降水量データは、気象庁のアメダスの雨量計による観測データのみが使用されている。

(d) 解析雨量は、土壌雨量指数や表面雨量指数の算出の際の入力データとしては利用されるが、解析雨量の値に基づいて記録的短時間大雨情報が発表されることはない。

本問は、解析雨量に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)解析雨量は、気象レーダーと雨量計の観測データを組み合わせ、降水量分布を1km四方の細かさで解析したもので、面的に雨量を推定できる気象レーダーと、正確な雨量を観測できる雨量計の両方の長所を活かしたものである。

→ 答えは 正 です。

解析雨量 とは、簡単にいうと、気象レーダーと、アメダスなどの雨量計を組み合わせた降水量のことです。

気象レーダーと雨量計はどちらも降水量を観測していますが、

気象レーダーは電波により降水量を推定し、

雨量計は実際に降水量を観測します。

それぞれのメリット、デメリットとしては、

気象レーダーは、海上など遠く離れた場所の降水を推定できますが、推定値なので誤差が出ることがあります。

一方、雨量計は、実測値なので正確な降水量を観測できますが、設置している場所の雨量しか観測できません。

これらのメリットの部分を組み合わせて、遠く離れた場所でも誤差の少ない雨量を解析したものが、解析雨量というわけです。

具体的には、気象レーダーで推定した降水量(推定値)を、その付近にある雨量計の観測値(実測値)で補正し、1km四方の細かさで解析しています。

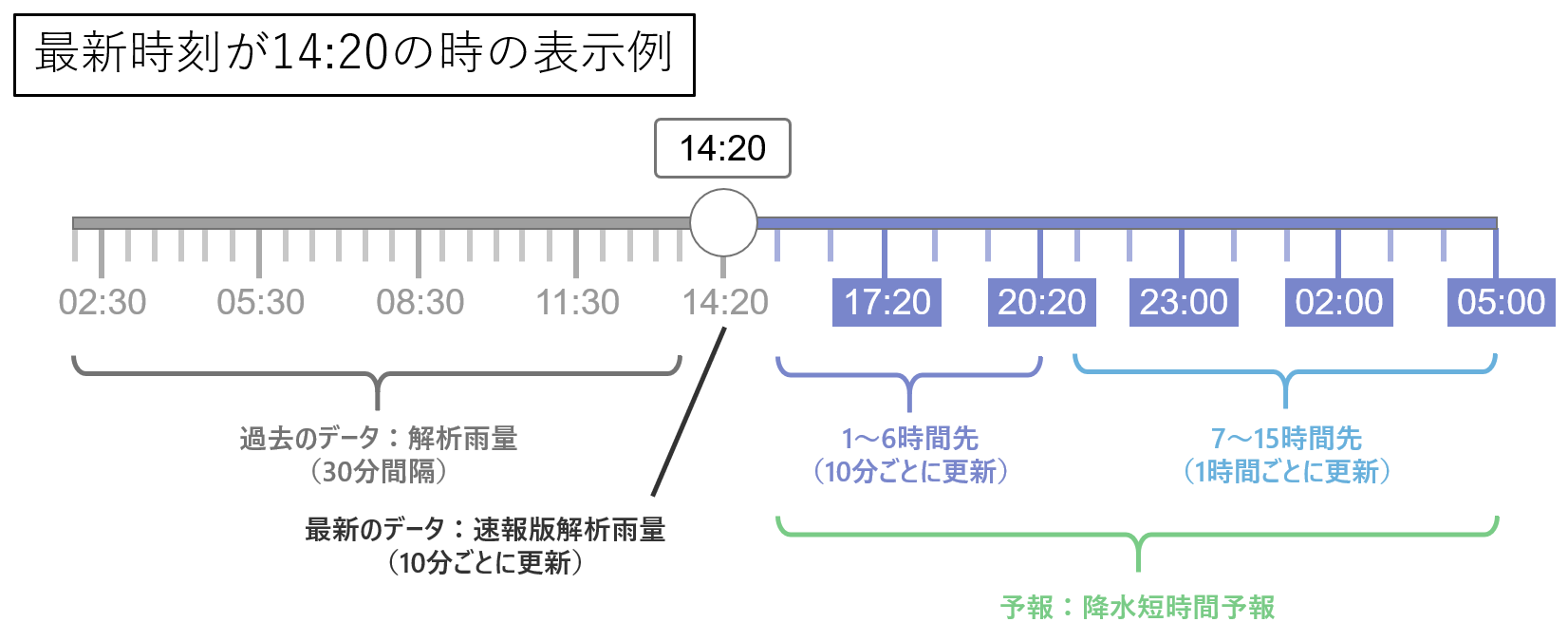

解析雨量は気象庁ホームページの「今後の雨(降水短時間予報)のページ」で確認できます。

時間を表すバーの灰色の時間帯が解析雨量の表示で、最新のデータのみ速報版解析雨量を表示しています。

解析雨量は 30 分ごとに作成されますが、速報版の解析雨量は 10 分ごとに作成されます。

したがって、解析雨量は、気象レーダーと雨量計の観測データを組み合わせ、降水量分布を1km四方の細かさで解析したもので、面的に雨量を推定できる気象レーダーと、正確な雨量を観測できる雨量計の両方の長所を活かしたものですので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)ブライトバンドは、上空の融解層付近で気象レーダーの反射強度が強くなる現象である。解析雨量では、数値予報の気温情報を利用した処理により、ブライトバンドの影響が軽減されている。

→ 答えは 正 です。

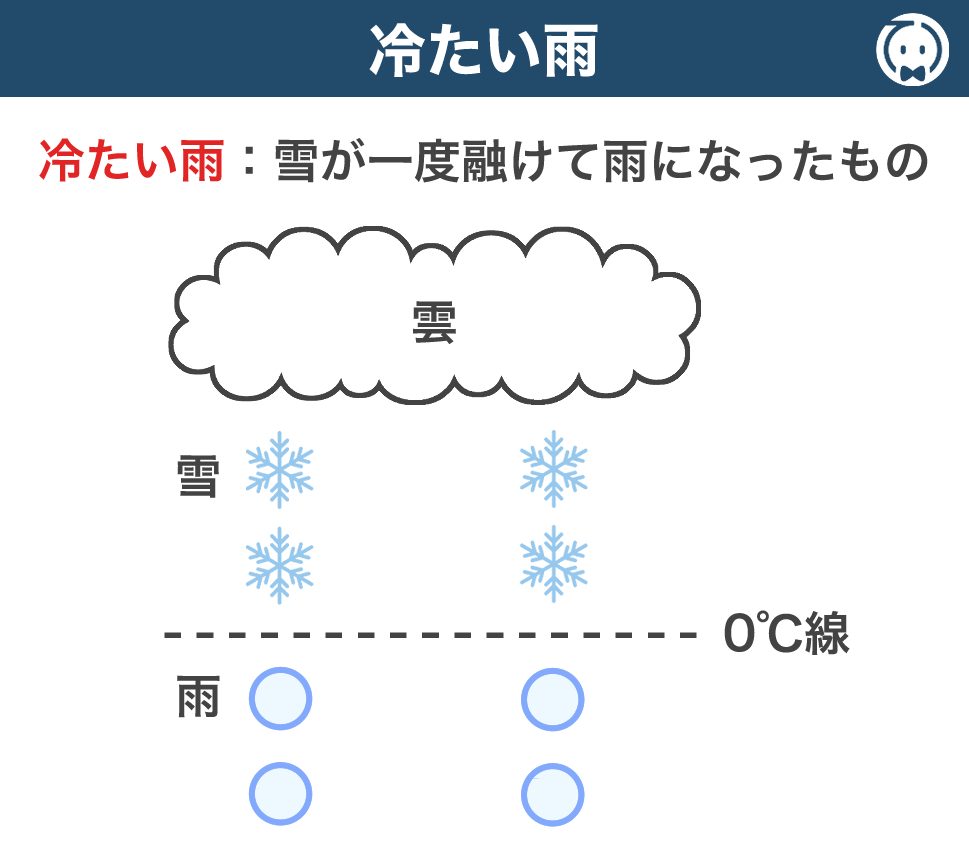

日本が位置している中緯度で降る雨は、そのほとんどが 冷たい雨 にあたります。

冷たい雨 とは、上空でできた雪が地上に落下するまでに融けて、雨になったもののことをいいます。

冷たい雨において、雪が融けはじめて、雨に変わる場所のことを 融解層 と呼び、

特に気象レーダーの電波が強くはね返される、という特徴があります。

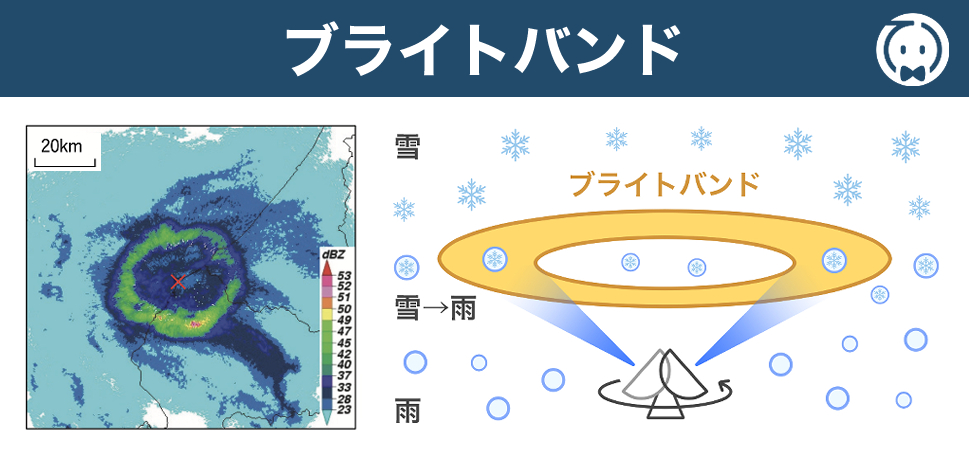

この、融解層で気象レーダーの電波が強く跳ね返される領域を ブライトバンド(明瞭に輝いた帯状に観測されるという意味)といい、一般的に層状性降雨に伴って発生します。

てるらん

てるらんでも、どうして融解層でブライトバンドができるの?

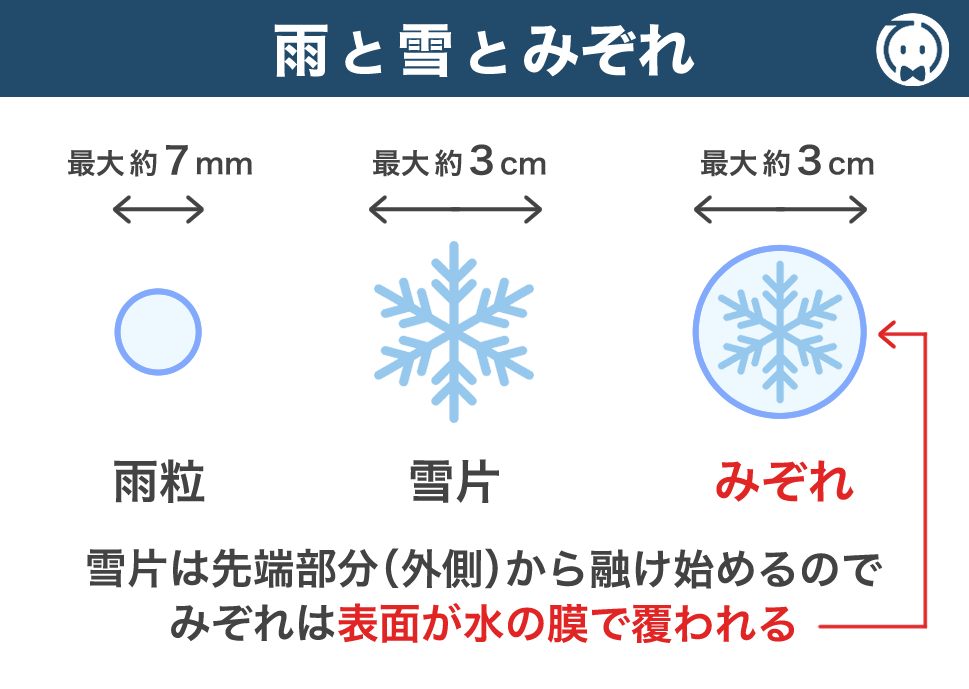

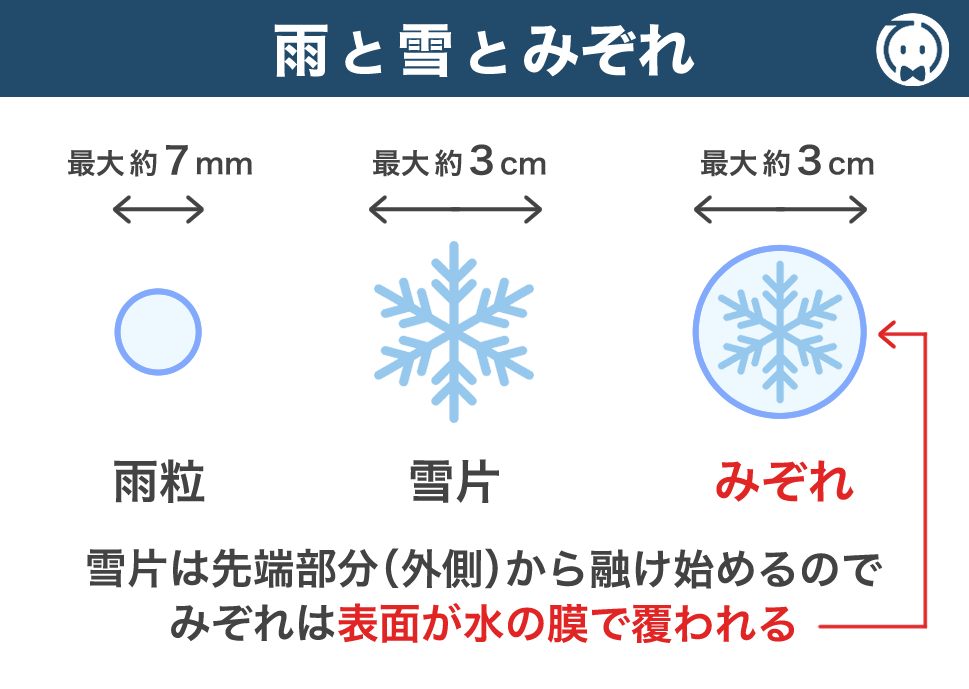

降水粒子は、粒が小さいものより大きいものの方が、また、固体の状態であるよりは液体である方が、気象レーダーの電波をよく反射するという性質があります。

雨粒は、液体でレーダーの電波を反射しやすいですが、粒が小さいという特徴があります。

雪片は、粒が大きいですが、固体なのでレーダーの電波をあまり反射しません。

みぞれは、表面が液体で覆われているため液体としての反射の性質を持ち、粒も大きいので雨粒や雪片よりも気象レーダーの電波を強く反射することができます。

つまり、みぞれは雨粒と雪片のいいとこ取りをした状態で、レーダーの電波をより強く反射することができる、というわけです。

参考に、ウェザーニュースでブライトバンドの分かりやすい解説があったから見てみてね!

ブライトバンドは、同じ場所に長時間とどまることがあり、雨量の積算値に大きな誤差を生じさせることがあります。

この雨量の積算値は、警報の発表基準となる土壌雨量指数や表面雨量指数、流域雨量指数などに関わるデータであるため、ブライトバンドによる影響を無視するわけにはいきません。

ブライトバンドを軽減する方法として、数値予報(MSM)の気温データから0℃の高度を求め、この高度付近にあるレーダーエコーを抽出します。

ただし、この方法だけではブライトバンドではない領域も含まれてしまう可能性があります。

このため、抽出したエコーの中から、周囲よりも特に強いエコーを選び出し、それをブライトバンドの領域として判定します。

判定されたブライトバンドの領域については、周囲のエコーをもとに重み付け内挿を行い、エコー強度を推定します。

したがって、ブライトバンドは、上空の融解層付近で気象レーダーの反射強度が強くなる現象であり、解析雨量では、数値予報の気温情報を利用した処理により、ブライトバンドの影響が軽減されていますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)解析雨量の算出に用いられる地上の降水量データは、気象庁のアメダスの雨量計による観測データのみが使用されている。

→ 答えは 誤 です。

解析雨量は、気象レーダーで推定した降水量(推定値)を、その付近にある雨量計の観測値(実測値)で補正して算出します。

その精度を高めるには、できるだけ多くの雨量計のデータを利用することが重要です。

このため、気象庁のアメダス約 1,300 ヶ所に加えて、国土交通省や地方自治体の雨量計のデータも活用し、合計約 10,000 ヶ所の雨量計のデータを利用して解析しています。

また、気象庁が運用する 20 ヶ所の気象レーダー以外の気象レーダーのデータも利用することで、より精度の高い解析雨量を求めています。

したがって、解析雨量の算出に用いられる地上の降水量データは、「気象庁のアメダスの雨量計による観測データのみ」ではなく「気象庁のアメダスや国土交通省、地方自治体の雨量計による観測データ」が使用されていますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)解析雨量は、土壌雨量指数や表面雨量指数の算出の際の入力データとしては利用されるが、解析雨量の値に基づいて記録的短時間大雨情報が発表されることはない。

→ 答えは 誤 です。

解析雨量は、災害発生リスクの高まりを示す土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数の算出や、これらを用いた大雨・洪水警報のキキクル(危険度分布)、降水短時間予報の予測処理、記録的短時間大雨情報の発表基準などに利用されています。

記録的短時間大雨情報 とは、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測)したり、解析(解析雨量)したりしたときに発表される情報です。

この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために、雨量基準を満たし、かつ、大雨警報発表中に、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現している場合に発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています。

雨量基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めています。

したがって、解析雨量は、土壌雨量指数や表面雨量指数の算出の際の入力データとしては利用されるだけでなく、記録的短時間大雨情報の発表基準としても用いられますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 誤 (d) 誤 とする 2 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント