問15

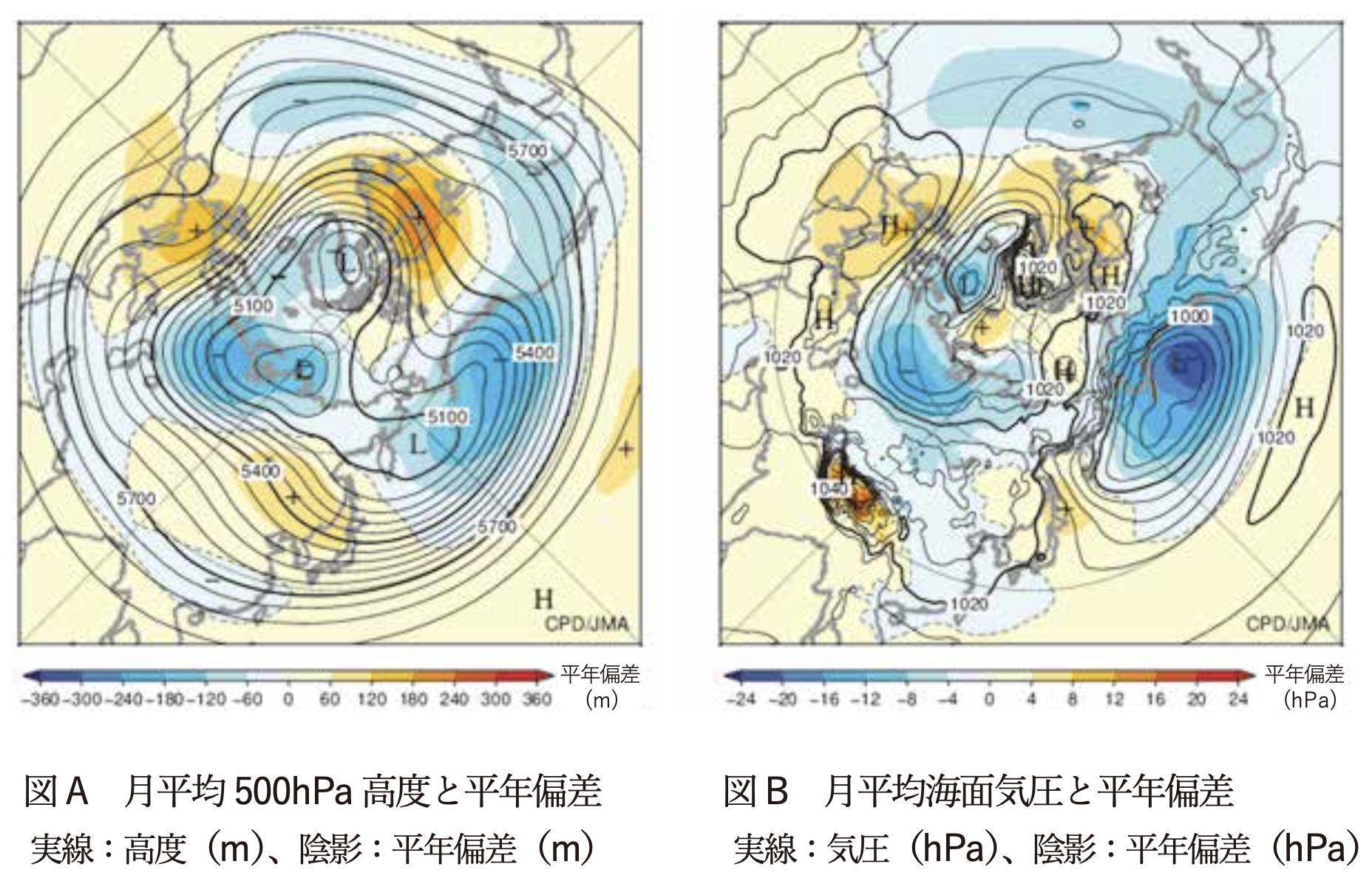

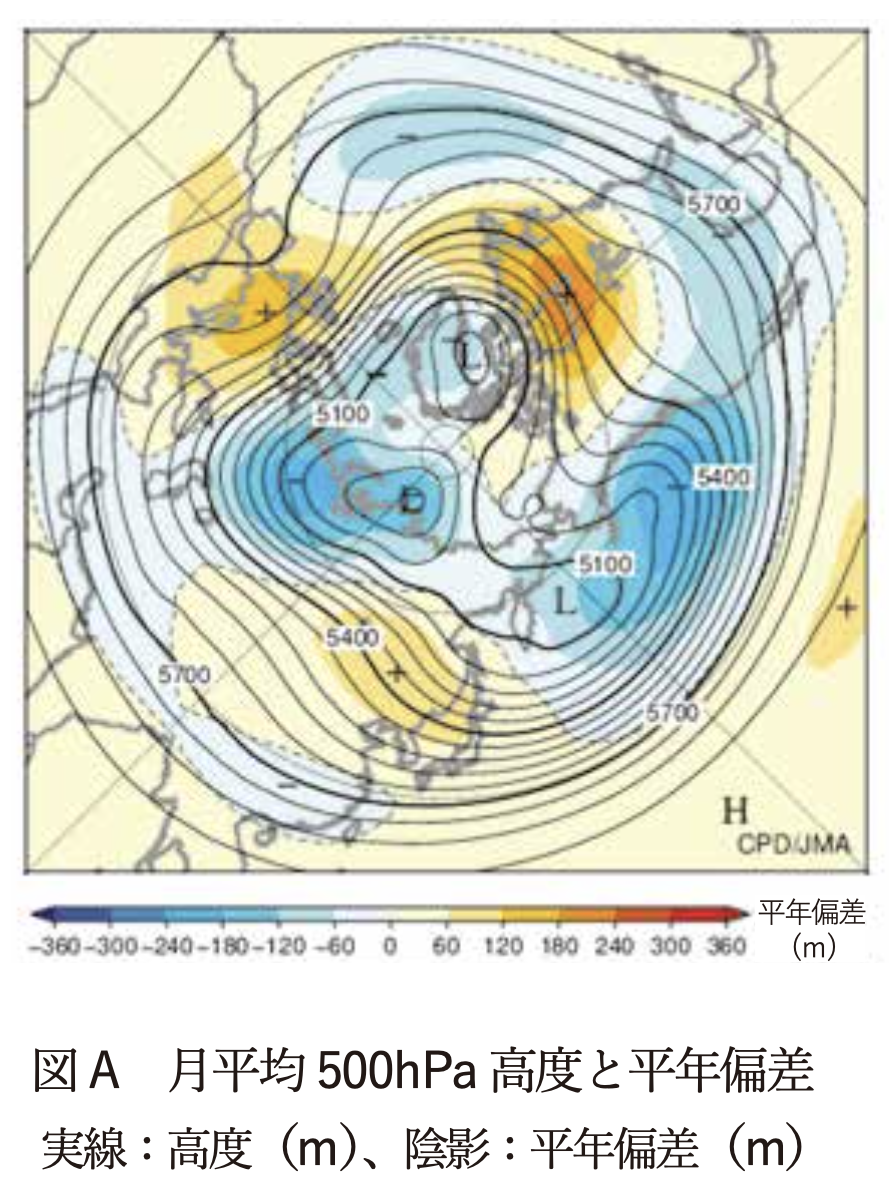

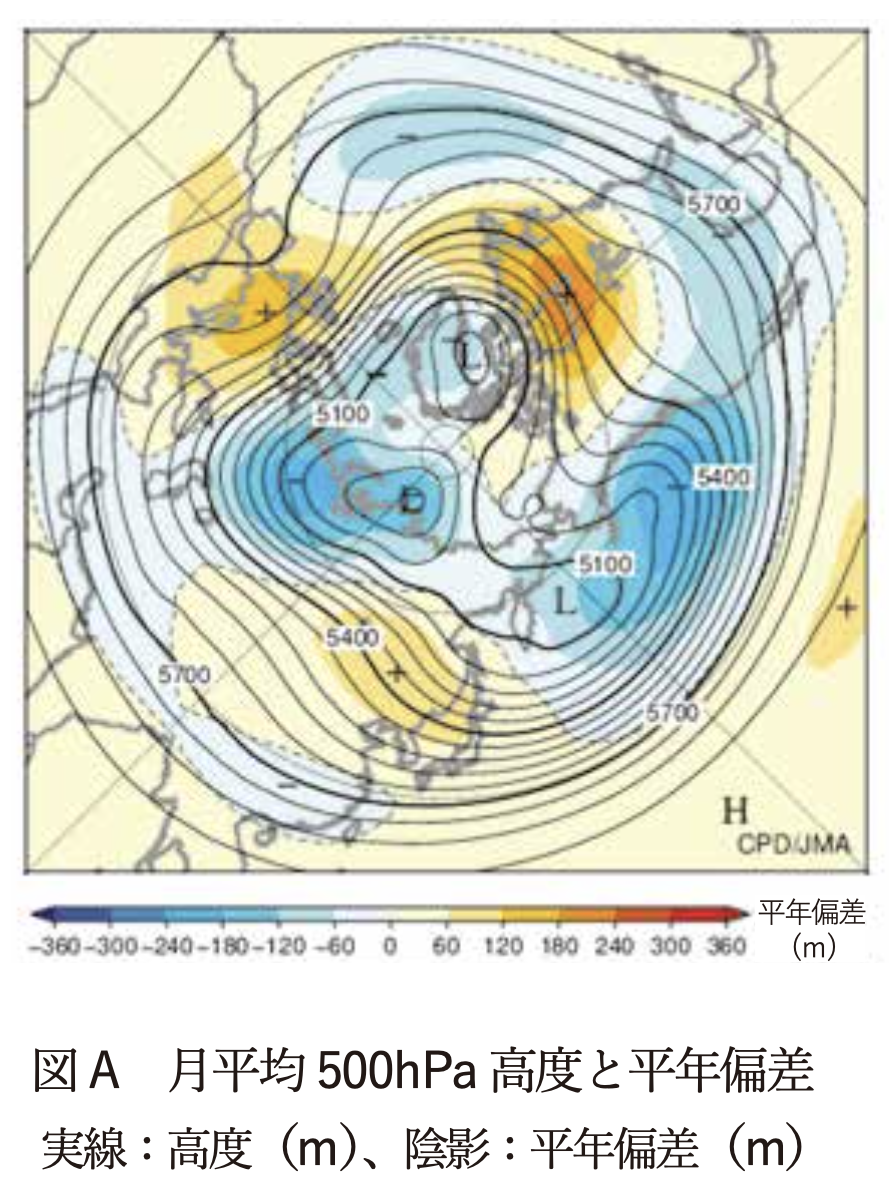

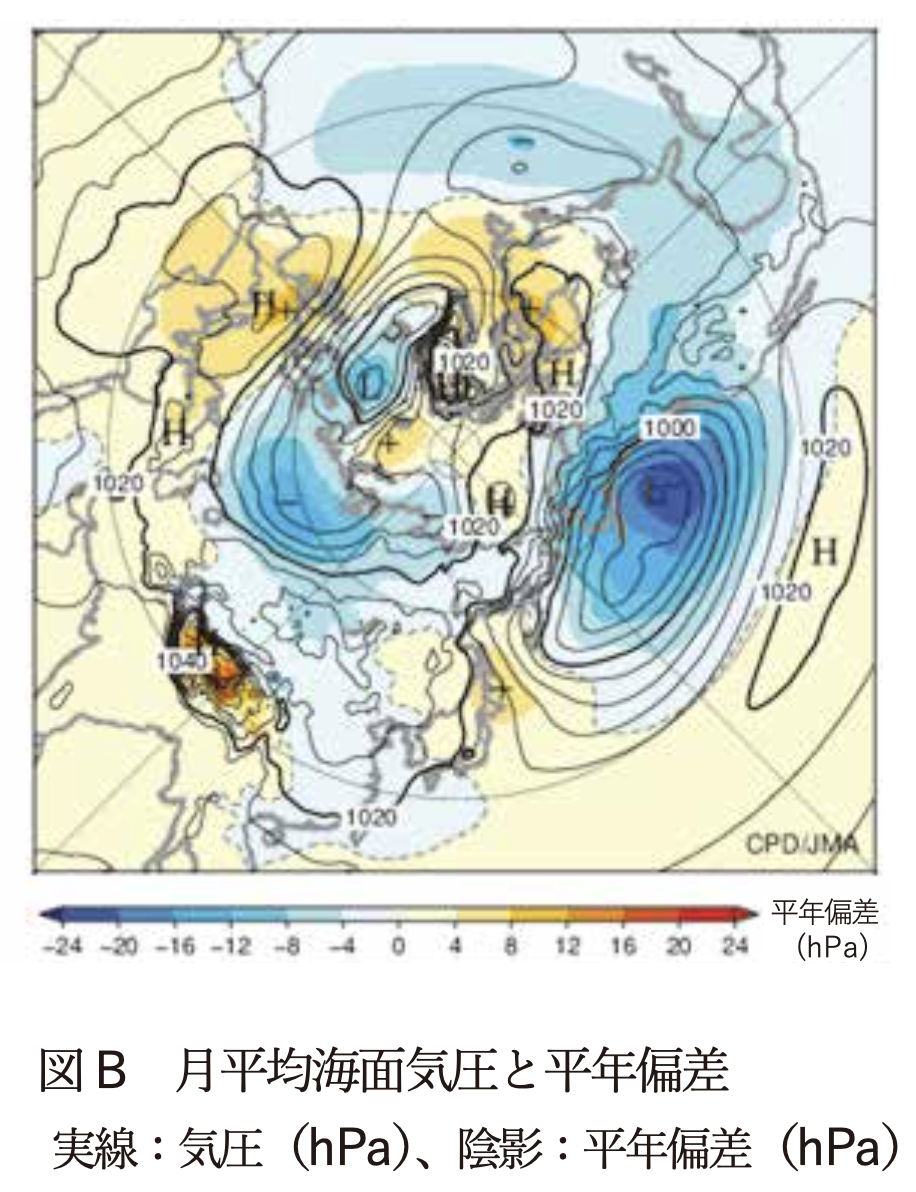

図Aは、ある年の2月の月平均 500hPa 高度 (実線) と平年差 (陰影) であり、図Bは、同じ月の月平均海面気圧 (実線) と平年偏差 (陰影) である。これらの図から読み取れる大気と海洋の特徴について述べた次の文章の空欄 (a) ~ (c) に入る語句の組み合わせとして適切なものを、下記の1~5の中から1つ選べ。

図Aでは、アリューシャン列島の東で負偏差、北米北部で正偏差、北米南部から北大西洋にかけて負偏差の波列パターンがみられる。これは、(a) が発生しているときに現れやすいパターンである。また、ヨーロッパから極東域にかけては、ヨーロッパ付近で正偏差、ロシア西部で負偏差、東アジアで正偏差の波列パターンがみられ、これは (b) と呼ばれる。

図Bでは、地上のアリューシャン低気圧の勢力は平年よりも東側で (c) なっており、(a) が発生しているときの特徴がみられる。

本問は、テレコネクションパターンに関する問題です。

テレコネクション とは、離れた場所どうしで大気の流れや気圧の高・低がシーソーのように連動して変動する現象のことです。

例えば、北米で高気圧が強まる(気圧が高くなる)と、はるか離れたヨーロッパで低気圧が強まる、といったように、遠くの地域の大気がシーソーのように連動して動きます。

このようなテレコネクションが起きやすい地域をまとめたものを テレコネクションパターン といいます。

代表的なテレコネクションパターンは以下の通りです。

太平洋・北米(PNA)パターン(Pacific – North American)

太平洋・北米(PNA)パターン とは、太平洋から北アメリカにかけて起こるテレコネクションです。

・ハワイ付近の 正偏差

・アリューシャン列島の東の 負偏差

・北米北部の 正偏差

・北米南部から北大西洋の 負偏差

の4地点がシーソーのように連動します。

上記のパターンを 正の位相 、上記と逆のパターンを 負の位相 といいます。

エルニーニョ現象 が起きると、太平洋・北米(PNA)パターンが 正の位相 になりやすく、北米西部に高温乾燥、北米東部に低温多雨をもたらします。

日本への影響は比較的小さいですが、東アジア~太平洋上の循環場を変化させるため、間接的に日本の冬の大気パターンにも影響する可能性があります。

西太平洋(WP)パターン(Western Pacific)

西太平洋(WP)パターン とは、西太平洋からアジア東部にかけて起こるテレコネクションです。

・熱帯西太平洋(東南アジア~マリアナ諸島)の 負偏差

・カムチャツカ~オホーツク海周辺の 正偏差

がシーソーのように連動します。

上記のパターンを 正の位相 、上記と逆のパターンを 負の位相 といいます。

西太平洋(WP)パターンが 正の位相 になると、日本付近の偏西風が南に下がりやすくなり、冬型の気圧配置が強まります。

逆に、負の位相 のときは偏西風が北寄りになり、日本付近は比較的温暖になります。

西大西洋(WA)パターン(Western Atlantic)

西大西洋(WA)パターン とは、北大西洋西部(北米東海岸沖)で起こるテレコネクションです。

・北米東岸沖(大西洋西部)の 負偏差

・カナダ東部(大西洋内陸側)の 正偏差

がシーソーのように連動します。

上記のパターンを 正の位相 、上記と逆のパターンを 負の位相 といいます。

西大西洋(WA)パターンが 正の位相 になると、北米東海岸付近に寒気が張り出したり、ヨーロッパの降水分布が変わったりすると言われています。

ヨーロッパ~北米東岸の気候変動に関与しますが、日本への直接的な影響はほとんどありません。

東大西洋(EA)パターン(East Atlantic)

東大西洋(EA)パターン とは、北大西洋の大西洋中・東部で起こるテレコネクションです。

・アゾレス諸島付近(大西洋中央部)の 正偏差

・アイスランド付近の 負偏差

がシーソーのように連動します。

上記のパターンを 正の位相 、上記と逆のパターンを 負の位相 といいます。

東大西洋(EA)パターンが 正の位相 になると、北欧は多雨、南欧は乾燥しやすくなります。

日本への直接的な影響はほとんどありません。

ユーラシア(EU)パターン(Eurasian)

ユーラシア(EU)パターン とは、北極圏からユーラシア大陸にかけて起こるテレコネクションです。

・ヨーロッパ付近の 負偏差

・ロシア西部の 正偏差

・東アジアの 負偏差

がシーソーのように連動します。

上記のパターンを 正の位相 、上記と逆のパターンを 負の位相 といいます。

ユーラシア(EU)パターンが 正の位相 になると、日本に寒気が入りやすく、負の位相 のときは寒気が入りにくいという特徴があります。

本問の解説:(a) について

(問題)図Aでは、アリューシャン列島の東で負偏差、北米北部で正偏差、北米南部から北大西洋にかけて負偏差の波列パターンがみられる。これは、(a) が発生しているときに現れやすいパターンである。

→ 答えは エルニーニョ現象 です。

図Aでは

・アリューシャン列島の東で 負偏差

・北米北部で 正偏差

・北米南部から北大西洋にかけて 負偏差

の波列パターンがみられます。

このようなパターンは、正の太平洋・北アメリカ(PNA)パターン です。

正の太平洋・北アメリカ(PNA)パターンは、エルニーニョ現象 のときに現れやすいとされています。

これは、エルニーニョ現象によって中・東部太平洋の海面水温が上昇し、対流活動が活発化するためです。

この活発な対流によって水蒸気が凝結し、その際に放出される凝結熱が「定常ロスビー波」という大気の波動を発生させ、遠く離れた地域まで影響が伝わることで、正の太平洋・北アメリカ(PNA)パターンが強化されると考えられています。

したがって、アリューシャン列島の東で負偏差、北米北部で正偏差、北米南部から北大西洋にかけて負偏差の波列パターンがみられる時は、エルニーニョ現象が発生しているときに現れやすいパターンですので、答えは エルニーニョ現象 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)図Aのヨーロッパから極東域にかけては、ヨーロッパ付近で正偏差、ロシア西部で負偏差、東アジアで正偏差の波列パターンがみられ、これは (b) と呼ばれる。

→ 答えは ユーラシアパターン です。

図Aでは

・ヨーロッパ付近で 正偏差

・ロシア西部で 負偏差

・東アジアで 正偏差

の波列パターンがみられます。

このようなパターンは、負のユーラシア(EU)パターン です。

ユーラシアパターンが 正 の時は日本に寒気が入りやすく、負 の時は寒気が入りにくいという特徴があります。

したがって、ヨーロッパ付近で正偏差、ロシア西部で負偏差、東アジアで正偏差の波列パターンがみられる時は、ユーラシアパターンと呼ばれますので、答えは ユーラシアパターン となります。

本問の解説:(c) について

(問題)図Bでは、地上のアリューシャン低気圧の勢力は平年よりも東側で (c) なっており、エルニーニョ現象が発生しているときの特徴がみられる。

→ 答えは 強く です。

アリューシャン低気圧は、中心付近の東側でエルニーニョ現象時には強く( 負偏差 )、ラニーニャ現象時には弱い( 正偏差 )傾向があります。

図Bの気圧偏差を見ると、平年に比べて東側で気圧が低く、西側で高くなっており、低気圧中心は東にずれる傾向が見られます。

つまり、アリューシャン低気圧は平年より東側で強くなっていることが分かります。

したがって、図Bでは、地上のアリューシャン低気圧の勢力は平年よりも東側で強くなっており、エルニーニョ現象が発生しているときの特徴がみられますので、答えは 強く となります。

以上より、本問の解答は、(a) エルニーニョ現象 (b) ユーラシアパターン (c) 強く とする 1 となります。

書いてある場所:ー

書いてある場所:ー

書いてある場所:ー

書いてある場所:P182(テレコネクション)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント