問9

北半球中緯度の発達中の低気圧や低気圧に伴う前線について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

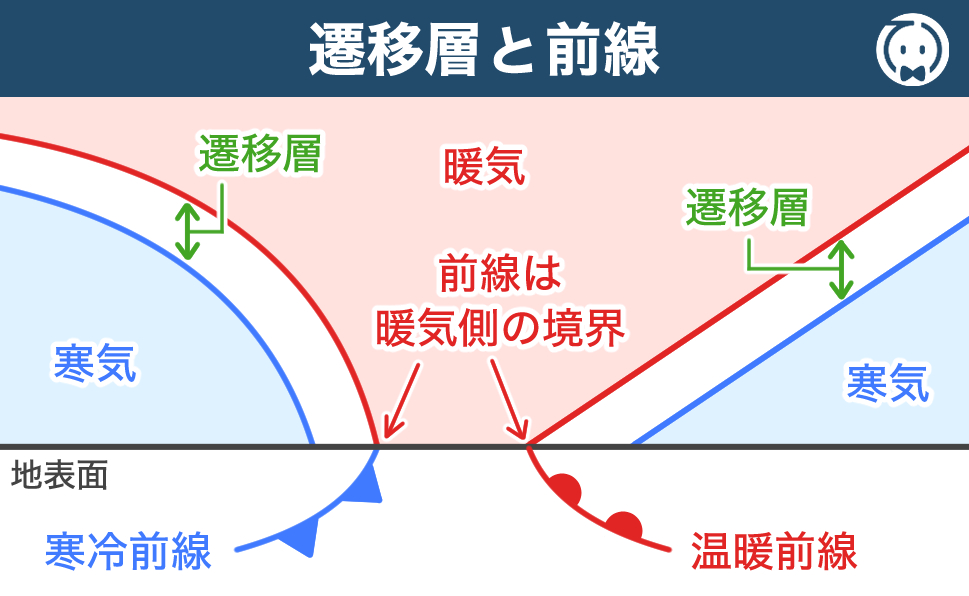

(a) 地上天気図の寒冷前線は、温度の異なる気団の間の遷移層の寒気側の境界が地表面と交わるところに描かれている。

(b) 寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて幅が広いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの現象を伴うことがある。

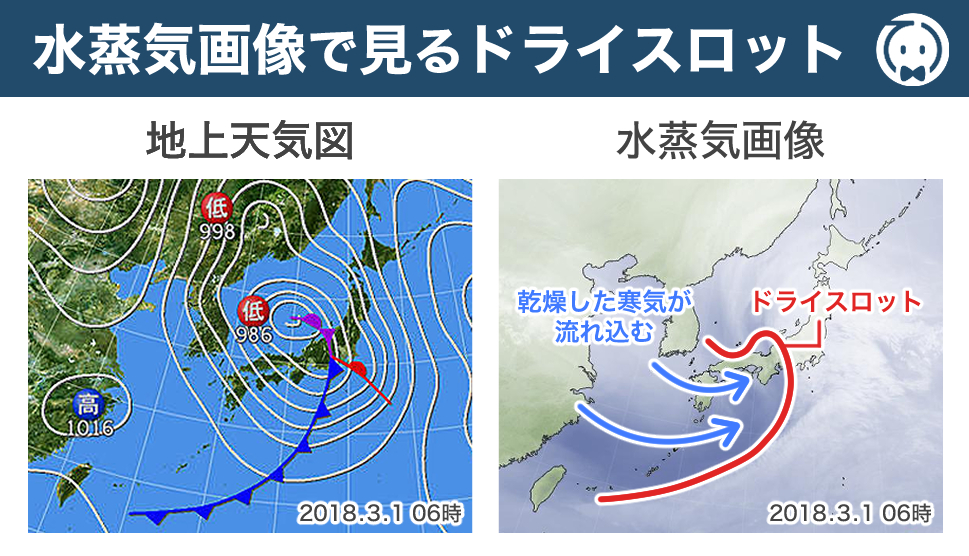

(c) 温暖前線と寒冷前線の間の暖域では、低気圧の中心に向かう暖かな空気の流れ込みにより、気象衛星の水蒸気画像でドライスロットと呼ばれる暗域が見られる。

(d) 一般に、寒冷前線の東側では下層の暖湿な空気が高緯度側に向かい、温暖前線面の上を上昇して対流圏上層に達し、低気圧の進行方向前面の上層雲域を形成する。

本問は、発達中の低気圧や低気圧に伴う前線の一般的な特徴に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)地上天気図の寒冷前線は、温度の異なる気団の間の遷移層の寒気側の境界が地表面と交わるところに描かれている。

→ 答えは 誤 です。

遷移層(転移層)とは、密度の異なる気団が接している気層のことです。

地上天気図では、遷移層が地表面と交わる「暖気側」の境界を前線としています。

したがって、地上天気図の寒冷前線は、温度の異なる気団の間の遷移層の「寒気側」ではなく「暖気側」の境界が地表面と交わるところに描かれていますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b) について

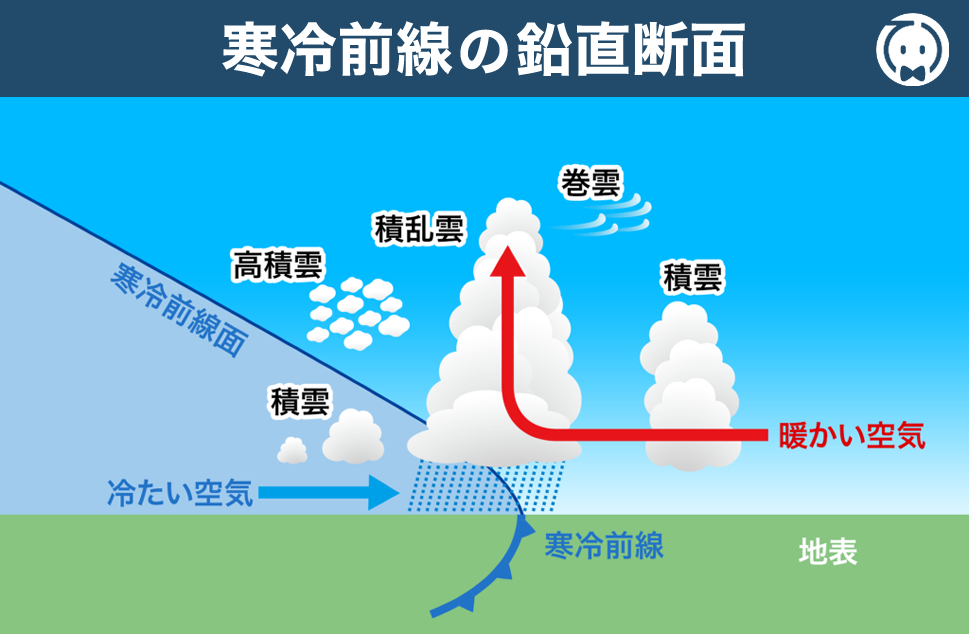

(問題)寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて幅が広いことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの現象を伴うことがある。

→ 答えは 誤 です。

寒冷前線は西側の寒気が、東側の暖気を押し上げる形で進むので、一般的に温暖前線に比べ水平温度傾度は大きく、前線帯(遷移層)の幅も狭く、降水域も狭くなります。

また、寒冷前線付近では押し上げられた暖気が積乱雲として発達することがあり、雷や突風などの激しい現象が発生することがあります。

したがって、寒冷前線に伴う降水域は、温暖前線の降水域に比べて幅が「広い」ではなく「狭い」ことが多く、積乱雲が発生して雷や突風などの現象を伴うことがありますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)温暖前線と寒冷前線の間の暖域では、低気圧の中心に向かう暖かな空気の流れ込みにより、気象衛星の水蒸気画像でドライスロットと呼ばれる暗域が見られる。

→ 答えは 誤 です。

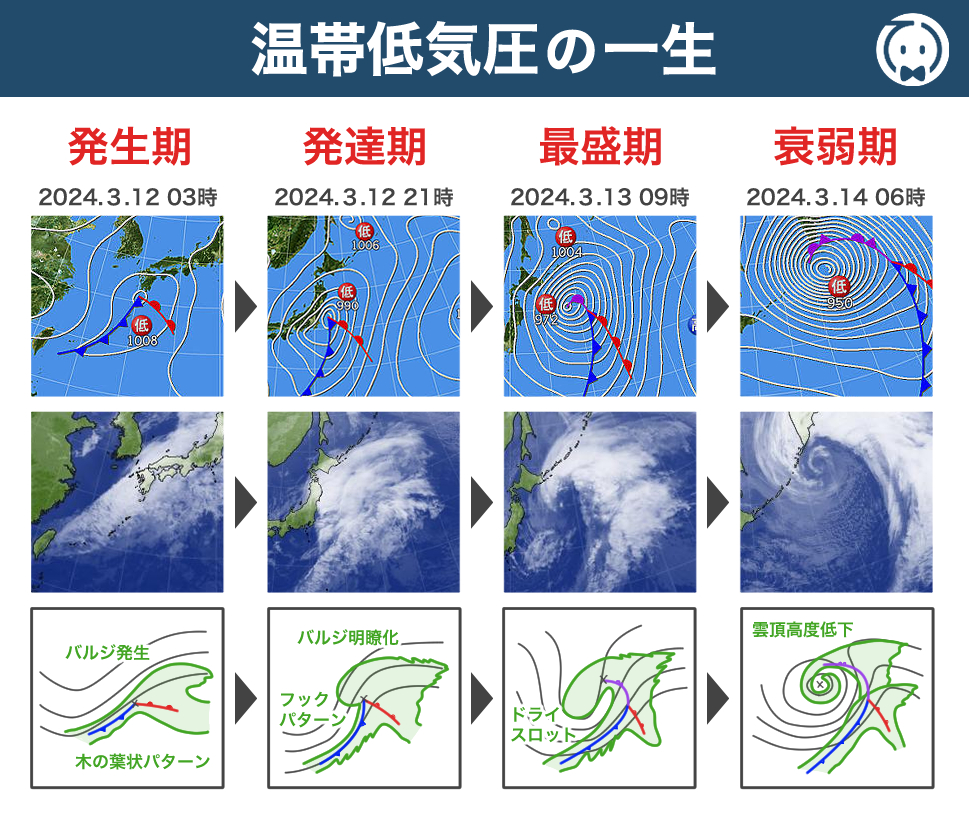

ドライスロット とは、乾燥した寒気が発達した低気圧に向かって流れ込む現象のことです。

具体的には、低気圧の後方(西側)から乾燥した寒気が流れ込み、これが上空の強い風とともに低気圧中心へ向かうことでドライスロットが形成されます。

模式図(下図):気象庁「平成29年予報技術資料テキスト」をもとに作成

ドライスロットは、水蒸気が少ないため、気象衛星の水蒸気画像では暗く(黒っぽく)映ります。

一方、問題文にある、温暖前線と寒冷前線の間の暖域は、南から暖かく湿った空気が流れ込む領域です。

この部分では雲が発達しやすく、一般的に水蒸気画像では明るく(白っぽく)映ります。

したがって、気象衛星の水蒸気画像で見られるドライスロットと呼ばれる暗域は、「温暖前線と寒冷前線の間の暖域では、低気圧の中心に向かう暖かな空気の流れ込み」ではなく「寒気側から低気圧の中心へ向かって流れ込む乾燥した寒気の流れ込み」によって発生しますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

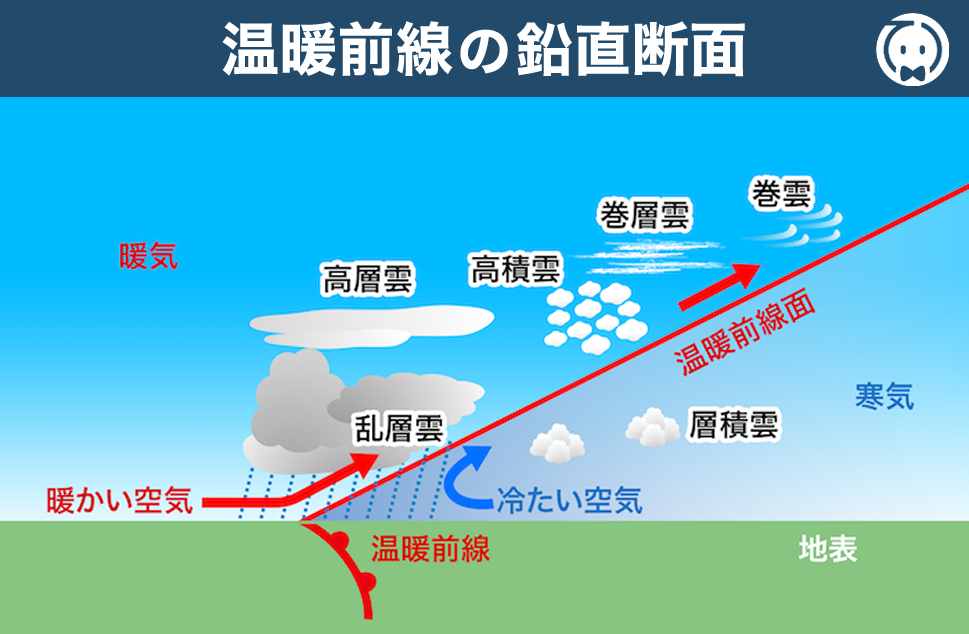

(問題)一般に、寒冷前線の東側では下層の暖湿な空気が高緯度側に向かい、温暖前線面の上を上昇して対流圏上層に達し、低気圧の進行方向前面の上層雲域を形成する。

→ 答えは 正 です。

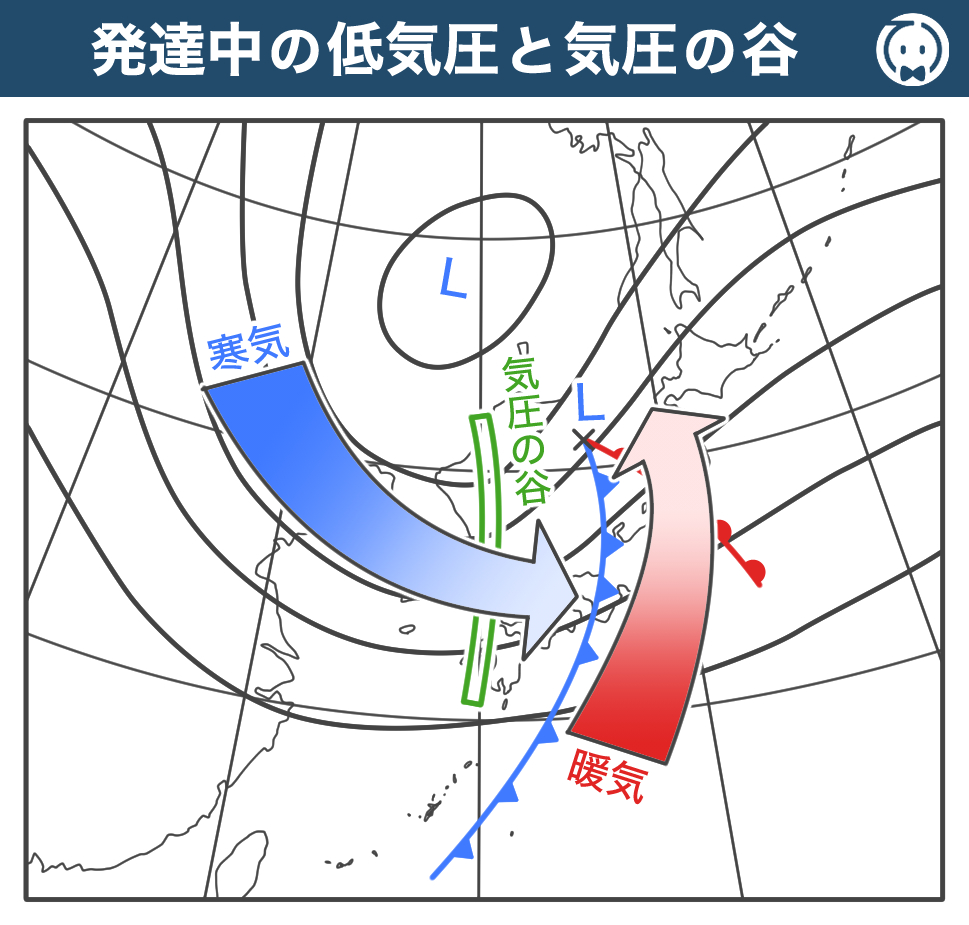

下図は、発達中の地上低気圧と500hPaの気圧の谷に伴う3次元的な空気の流れの模式図です。

(1995年11月7日21時)(前出『新教養の気象学』のなかの西本洋相氏による)」をもとに作成

太い矢印は東進中の気圧の谷に相対的な3次元の流れを示し、影が濃いほど高度が低い。

このケースでは、日本海中部に発達中の地上低気圧があり、その西側には500hPaの気圧の谷が位置しています。

これは発達する低気圧の典型的な特徴を示しています。

この気圧の谷は東へ進んでおり、その移動に対して相対的な空気の流れを太い矢印で示しています。

実際の大気では、観測された風速から気圧の谷の移動速度を差し引くことで、相対的な水平速度を求めることができます。

さらに、そこに鉛直方向の動きを加えることで、上図のような3次元的な空気の流れを描くことができます。

また、太い矢印は、色が濃いほど高度が低いことを示しています。

地上の寒冷前線の東側では、太い矢印に沿って、下層の暖かく湿った空気がほぼ北向きに流れながら、気圧の谷の前方にある上昇気流によって持ち上げられます。

そして、地上の温暖前線の上を越えて、温暖前線面の上を上昇し、対流圏の上層に達することで上層雲域を形成します。

その間、この流れの中で低気圧性の渦が生じ、それが発達することで、最終的にコンマ型の雲が形成されます。

したがって、一般に、寒冷前線の東側では下層の暖湿な空気が高緯度側に向かい、温暖前線面の上を上昇して対流圏上層に達し、低気圧の進行方向前面の上層雲域を形成しますので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 (d) 正 とする 5 となります。

書いてある場所:P182〜187(偏西風帯の波動と温帯低気圧)

書いてある場所:P368〜373(温帯低気圧)

書いてある場所:P318〜324(温帯低気圧)

書いてある場所:P131〜138(温帯低気圧)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント