問10

冬の日本周辺の気象現象について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。

(a) 冬にシベリア方面に現れる高気圧は、対流圏下層から上層まで寒冷な空気で満たされた背の高い高気圧であり、高気圧の圏内では気塊の沈降による下降流が見られる。

(b) 日本海寒帯気団収束帯 (JPCZ) が発生するとき、上空には強い寒気が流入しており、850hPa面の気温分布は、この収束帯に沿って周辺より低温となっていることが多い。

(c) 冬型の気圧配置のとき、大陸からの寒気の吹き出しにより海上で形成される筋状の対流雲は、強い不安定により発達して、雲頂が対流圏界面に達することが多い。

(d) 冬型の気圧配置のとき、日本海に発生する筋状の対流雲の大陸からの離岸距離は、海面水温や風速などの他の条件が同じならば、大陸から流れ込む大気の下層の気温が低いほど短い。

本問は、冬の日本周辺の気象現象に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)冬にシベリア方面に現れる高気圧は、対流圏下層から上層まで寒冷な空気で満たされた背の高い高気圧であり、高気圧の圏内では気塊の沈降による下降流が見られる。

→ 答えは 誤 です。

問題文の「冬にシベリア方面に現れる高気圧」とは、シベリア高気圧のことです。

シベリア高気圧 とは、シベリア地方に中心をもつ冷たい空気でできた背の低い高気圧で、冬型(=西高東低)の気圧配置の時に、日本の西側で見られる高気圧です。

北半球では、秋分の日を境にして太陽の高度が徐々に低くなり、さらに緯度が高いほど太陽から受ける熱は少なくなるため、高緯度に位置するシベリア地方の気温は冬に向かってどんどん低下していきます。

すると、冷たい空気は重いため地表付近にたまるようになります。

シベリア高気圧は、このようにして冷たい空気がたまってできた背の低い高気圧なのです。

高緯度地方の中でも、特にシベリア地方に冷たい空気がたまる理由は、地理的な条件が関係しています。

冬の北半球では、北へ行くほど太陽から受け取る熱は少なく、特に北極圏では太陽がまったく姿を見せない時期もあります。

そのため、一見シベリアよりもさらに北にある北極海の空気のほうが冷たいように思えますが、海は陸地に比べて冷えにくいという性質があるため、北極海の気温よりも大陸のシベリアの気温のほうが低くなるのです。

また、シベリアの南には標高の高いヒマラヤ山脈やチベット高原があって、寒気をせき止める働きをしていることも、シベリア高気圧をつくり出す要因のひとつです。

シベリアで生まれた寒気は、背が低いためヒマラヤ山脈を越えられず、そのままシベリア地方にたまってしまうのです。

シベリア高気圧は、十分に発達すると中緯度地方に冷たい風を吹き出し、日本には冷たい北西の風が吹き付けます。

その後勢力はいったん弱まりますが、再び寒気をため込んで勢力を強めていきます。

冬の間、シベリア高気圧は、まるで息をしているかのように寒気の吹き出しと蓄積を繰り返すのです。

したがって、冬にシベリア方面に現れる高気圧(=シベリア高気圧)は、「対流圏下層から上層まで」ではなく「下層のみ」寒冷な空気で満たされた背の「高い」ではなく「低い」高気圧であり、高気圧の圏内では気塊の沈降による下降流が見られますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)日本海寒帯気団収束帯 (JPCZ) が発生するとき、上空には強い寒気が流入しており、850hPa面の気温分布は、この収束帯に沿って周辺より低温となっていることが多い。

→ 答えは 誤 です。

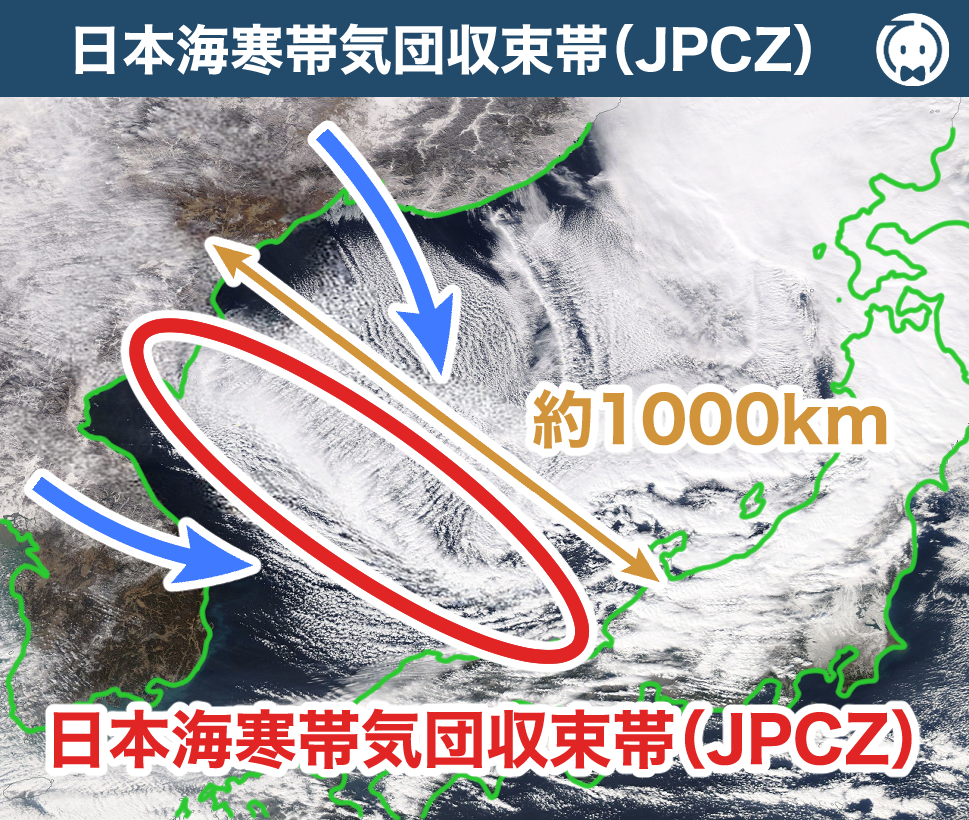

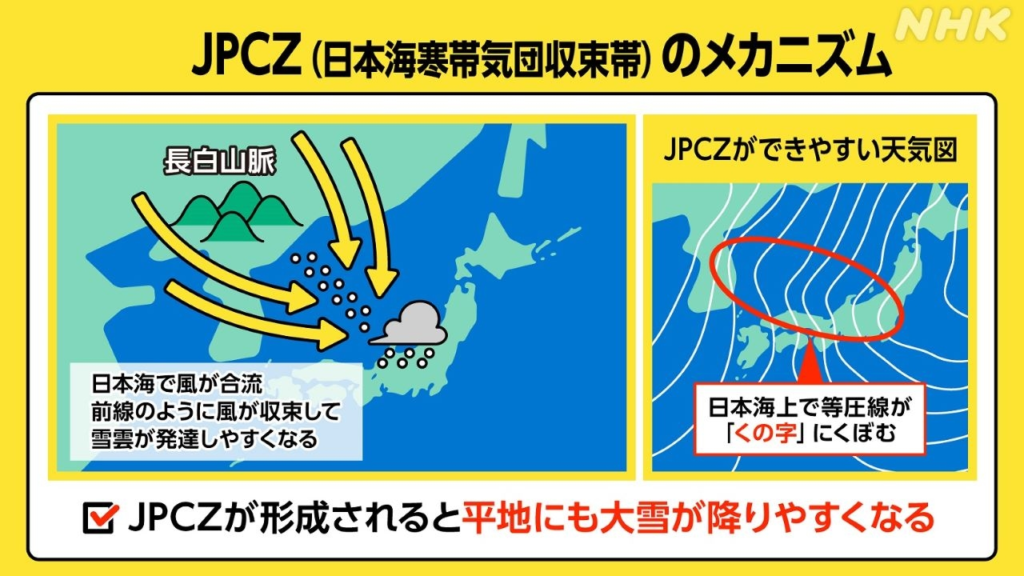

日本海寒帯気団収束帯(Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone:JPCZ)とは、冬の日本海で、寒気の吹き出しに伴って朝鮮半島北部から本州沿岸に形成される、水平スケールが1000km程度の収束帯のことです。

JPCZは、強い冬型の気圧配置や上空の寒気が流れ込む時に発生することがあり、この収束帯付近で対流が組織的に発達します。

また、冬の日本海の海水温は相対的に高温であるため、海面からの顕熱・潜熱(水蒸気)の供給を受けて対流雲が発達し、本州の日本海側の地域では局地的に大雪となることがあります。

このように、JPCZに沿って持続的に発達した対流雲が形成され、強い降水に伴って多量の凝結熱が発生し、対流混合によって上空へ運ばれることから、850hPa面では収束帯に沿って周囲より高温となり、気温の尾根(=等圧線が「くの字」にくぼむ)が形成されます。

したがって、日本海寒帯気団収束帯 (JPCZ) が発生するとき、上空には強い寒気が流入しており、850hPa面の気温分布は、この収束帯に沿って周辺より「低温」ではなく「高温」となっていることが多いので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)冬型の気圧配置のとき、大陸からの寒気の吹き出しにより海上で形成される筋状の対流雲は、強い不安定により発達して、雲頂が対流圏界面に達することが多い。

→ 答えは 誤 です。

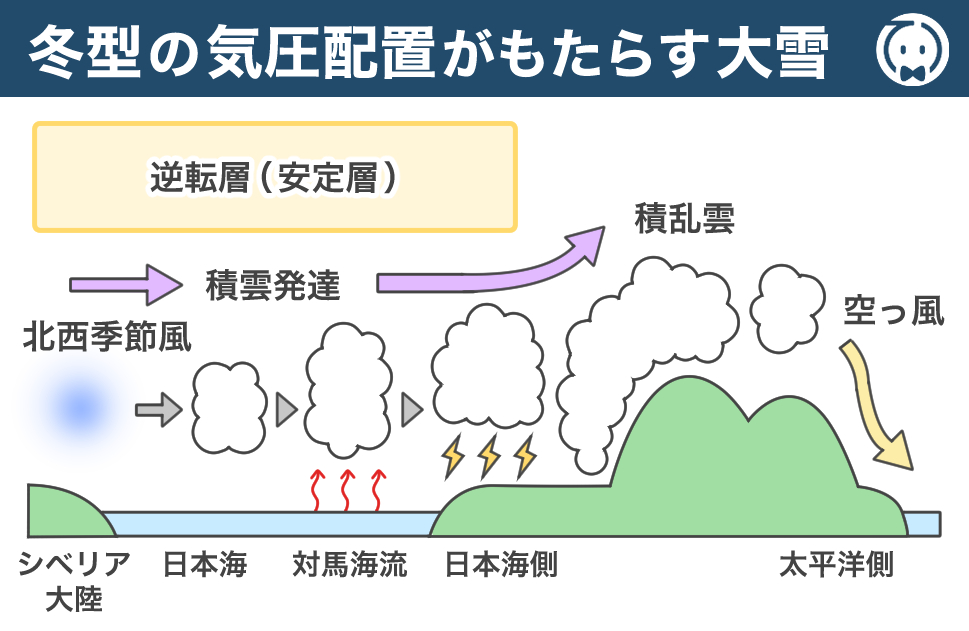

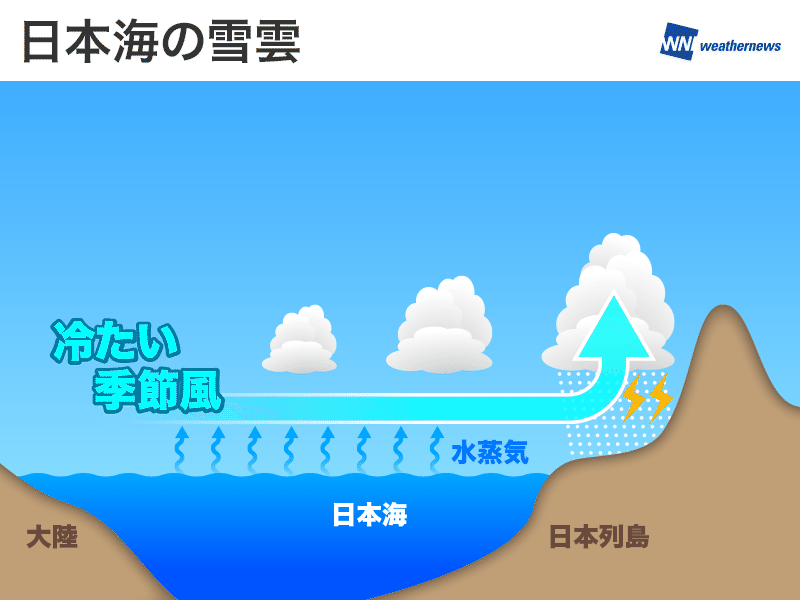

冬型の気圧配置のとき、大陸から吹き出す寒冷で乾燥した空気が、日本海を通る際に、大量の顕熱と水蒸気を取り込むことで、気団変質が生じ、筋状の対流雲が発生します。

このとき、日本海はシベリア高気圧の影響下にあることが多く、高気圧性の沈降流によって、上空では逆転層(安定層)が形成されます。

その結果、大陸からの寒気の吹き出しにより形成される筋状の対流雲の発達は、地表から高度約3km程度までで抑えられるため、雲頂が対流圏界面に達することはほとんどありません。

したがって、冬型の気圧配置のとき、大陸からの寒気の吹き出しにより海上で形成される筋状の対流雲は、強い不安定により発達しますが、上空の高気圧性の沈降流によって逆転層(安定層)が形成されるため、雲頂が対流圏界面に達することが「多い」ではなく「ほとんどありません」ので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

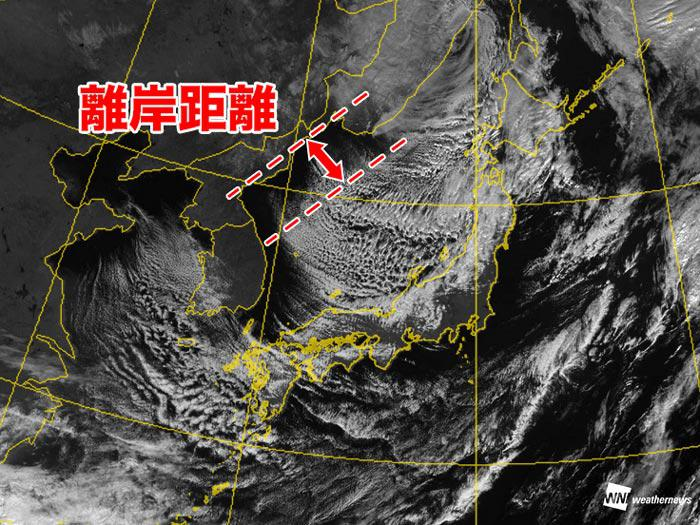

(問題)冬型の気圧配置のとき、日本海に発生する筋状の対流雲の大陸からの離岸距離は、海面水温や風速などの他の条件が同じならば、大陸から流れ込む大気の下層の気温が低いほど短い。

→ 答えは 正 です。

問題文にある「離岸距離」とは、大陸と日本海の雲との距離のことです。

冬型の気圧配置のとき、この離岸距離が短いほど、大陸から流れ込む大気の下層の気温が低いことを示しています。

これは、大陸からの冷たい季節風が、相対的に温かい日本海上に出ると、日本海から水蒸気が大量に供給され、すぐに雲が発生するためです。

雲の発生は、「日本海の水温」と「上空の気温」との温度差が大きいほど促進されます。

つまり、離岸距離が短いということは、上空の寒気が強く、大陸からの冷たい季節風が日本海に出た直後に雲が形成されたことを意味します。

逆に、離岸距離が長い場合は、大陸からの寒気がそれほど強くないと予想されます。

したがって、冬型の気圧配置のとき、日本海に発生する筋状の対流雲の大陸からの離岸距離は、海面水温や風速などの他の条件が同じならば、大陸から流れ込む大気の下層の気温が低いほど短いので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 (d) 正 とする 5 となります。

書いてある場所:P305〜363(シベリア高気圧)、P133〜134(日本海寒帯気団収束帯(JPCZ))

書いてある場所:P133〜134(日本海寒帯気団収束帯(JPCZ))

書いてある場所:P286(日本海寒帯気団収束帯(JPCZ))、P383(シベリア高気圧)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント