問10

中層大気の気温と循環について述べた次の文 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。

(a) 下部成層圏では、高緯度で生成・蓄積されたオゾンがプラネタリー波により低緯度に運ばれる。

(b) 1月の北半球中高緯度における経度方向に帯状平均した東西風は、成層圏ではほぼ西風、中間圏ではほぼ東風となっている。

(c) 成層圏突然昇温は対流圏からのプラネタリー波の伝播により引き起こされ、下層から昇温が始まる。

本問は、中層大気の気温と循環に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)下部成層圏では、高緯度で生成・蓄積されたオゾンがプラネタリー波により低緯度に運ばれる。

→ 答えは 誤 です。

オゾンの基礎知識については、下記記事で解説していますので、オゾンの生成・消滅のプロセスや、大気の気温分布とオゾン分布の関係などについて知りたい方は読んでみてください。

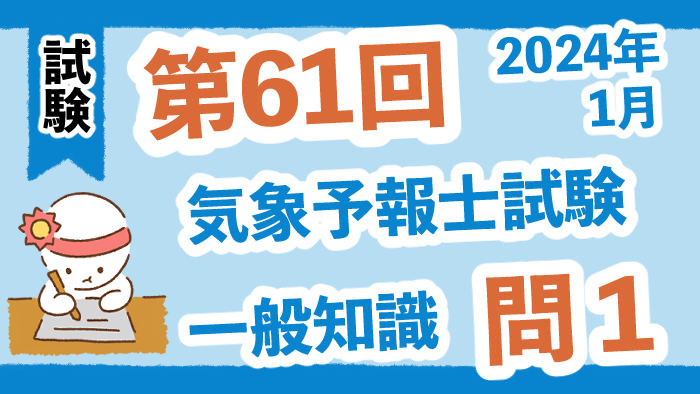

下図は、オゾン全量の季節変動を示した図です。

値が大きいほど、オゾン全量が多いことを表しています。

等値線間隔は15m atm-cm。

白色の部分は衛星によるオゾン全量観測ができない領域。

米国航空宇宙局(NASA)提供の衛星データから作成。

これによると、オゾン全量は低緯度で少なく、中高緯度の冬季から春季(北半球の12月・1~5月。南半球の6~11月)にかけて多くなっていることが分かります。

その要因は、オゾンの生成と循環が関係しています。

オゾンは、紫外線による光化学反応によって生成されるため、太陽光が最も強い低緯度の成層圏が主な生成場所となっています。

もし「ある地点・ある高度でのオゾン分布が太陽放射の時空間分布だけで決まる」のであれば、低緯度の成層圏など、太陽日射量が多い地域でオゾン生成は最大となり、オゾンの総量も最大となりそうですが、実際にはそうなっていません。

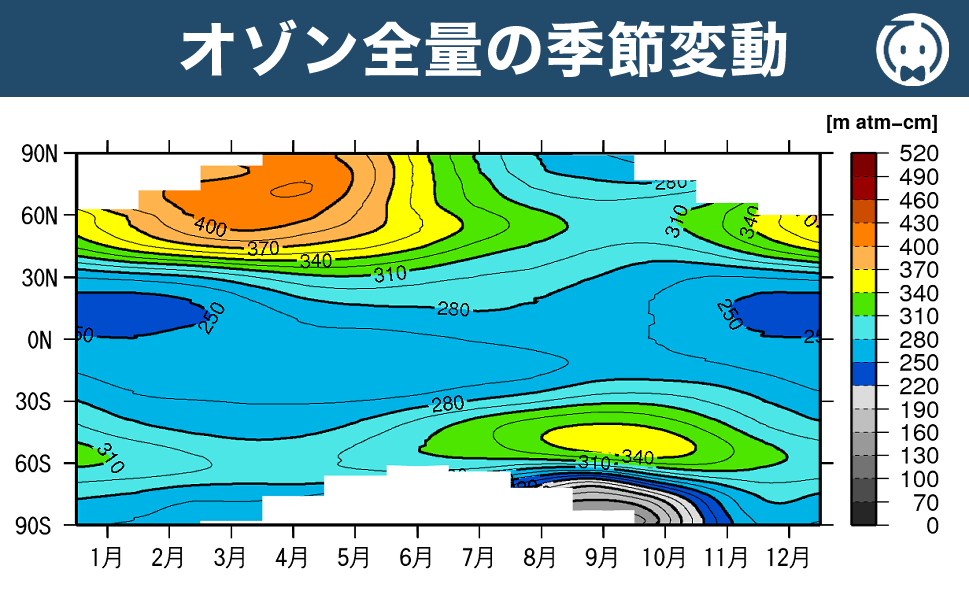

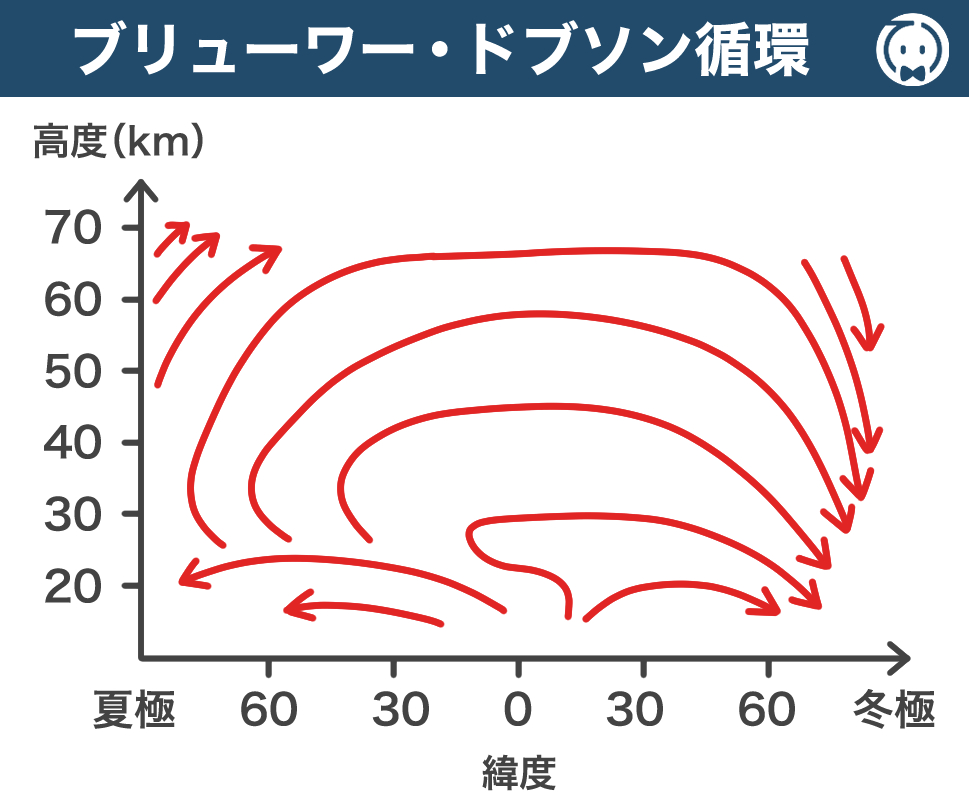

その原因は、ブリューワー・ドブソン循環(=成層圏に存在する低緯度から両極の中・高緯度に向かう大規模な循環。)や プラネタリー波(= 偏西風が大規模な山脈や地形にぶつかることで、対流圏に生じる非常に大きな停滞性の大気の波動。波数が1~3、波長が約10,000km以上に達する。)によって、低緯度で生成されたオゾンが中高緯度に運ばれ、下降するためです。

(T.Dunkerton, 1978:J. Atmos. Sci., 35, 2325-2333.) をもとに作成

中高緯度に運ばれたオゾンを含む空気は下降して、下部成層圏で圧縮されるため、結果として、中高緯度の下部成層圏でオゾン量が多くなります。

このようなオゾンの輸送は、冬季に最も活発になるため、冬季から春季にかけて中高緯度の成層圏にオゾンが蓄積され、その結果、オゾン全量(地表面から大気上端までの気柱に含まれるオゾンの総量)が多くなるのです。

したがって、下部成層圏では、「高緯度」ではなく「低緯度」で生成・蓄積されたオゾンがプラネタリー波により「低緯度」ではなく「高緯度」に運ばれますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)1月の北半球中高緯度における経度方向に帯状平均した東西風は、成層圏ではほぼ西風、中間圏ではほぼ東風となっている。

→ 答えは 誤 です。

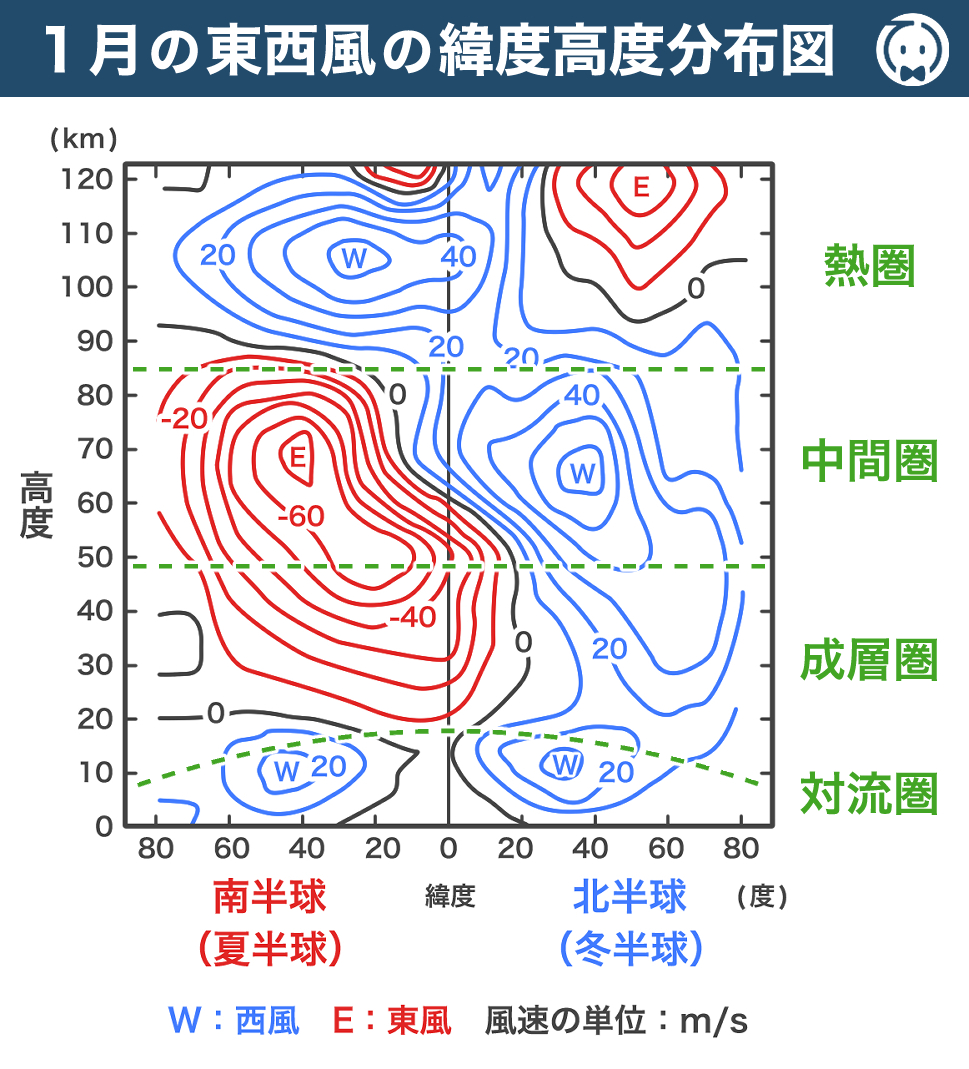

下図は、1月における帯状平均東西風の緯度・高度分布です。

1月なので 北半球 が 冬半球 、南半球 が 夏半球 です。

(CIRA 86による)をもとに作成

上図を見ると、北半球では成層圏、中間圏ともに西風で、熱圏では東風になっていることが分かります。

ということで、答えは 誤 となるのですが、勉強のために、なぜこのような東西風の分布になるのかまで理解しておきましょう。

上記のような東西風分布になるのは、温度風と気温分布が関係しています。

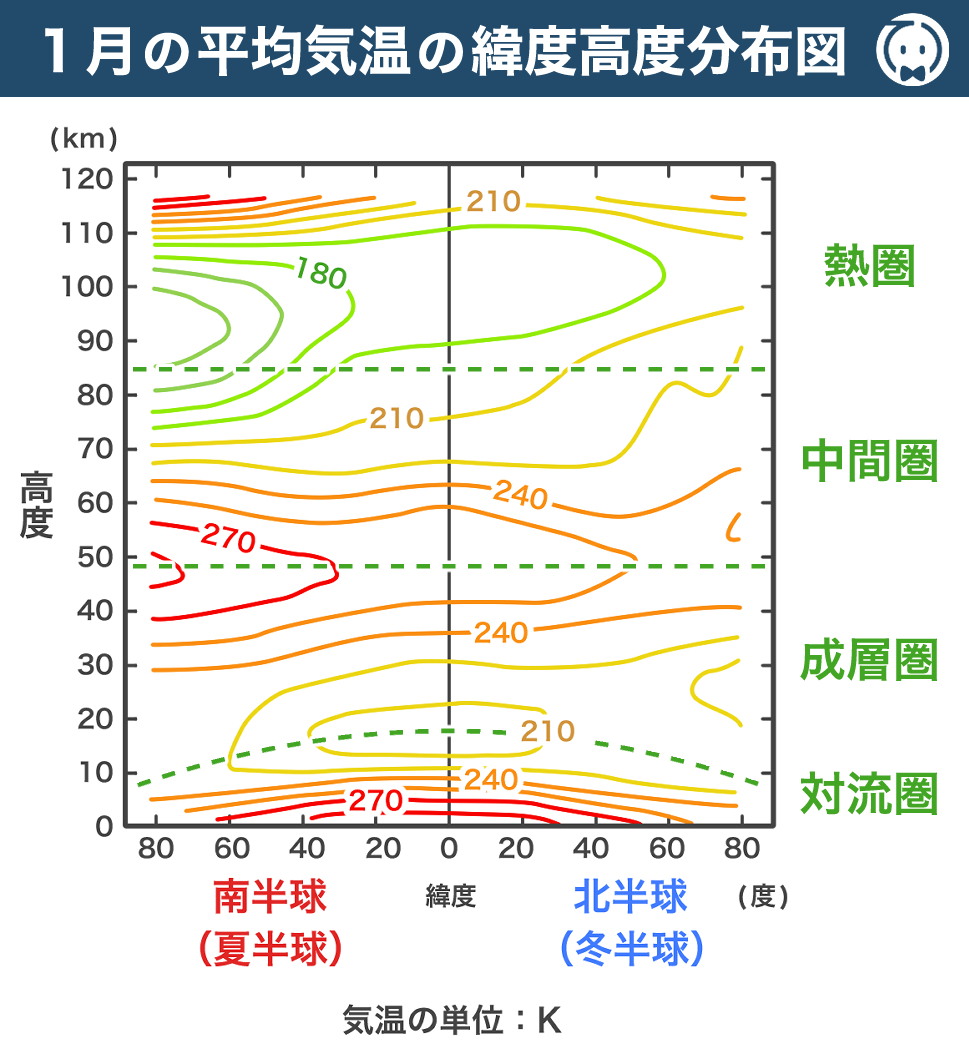

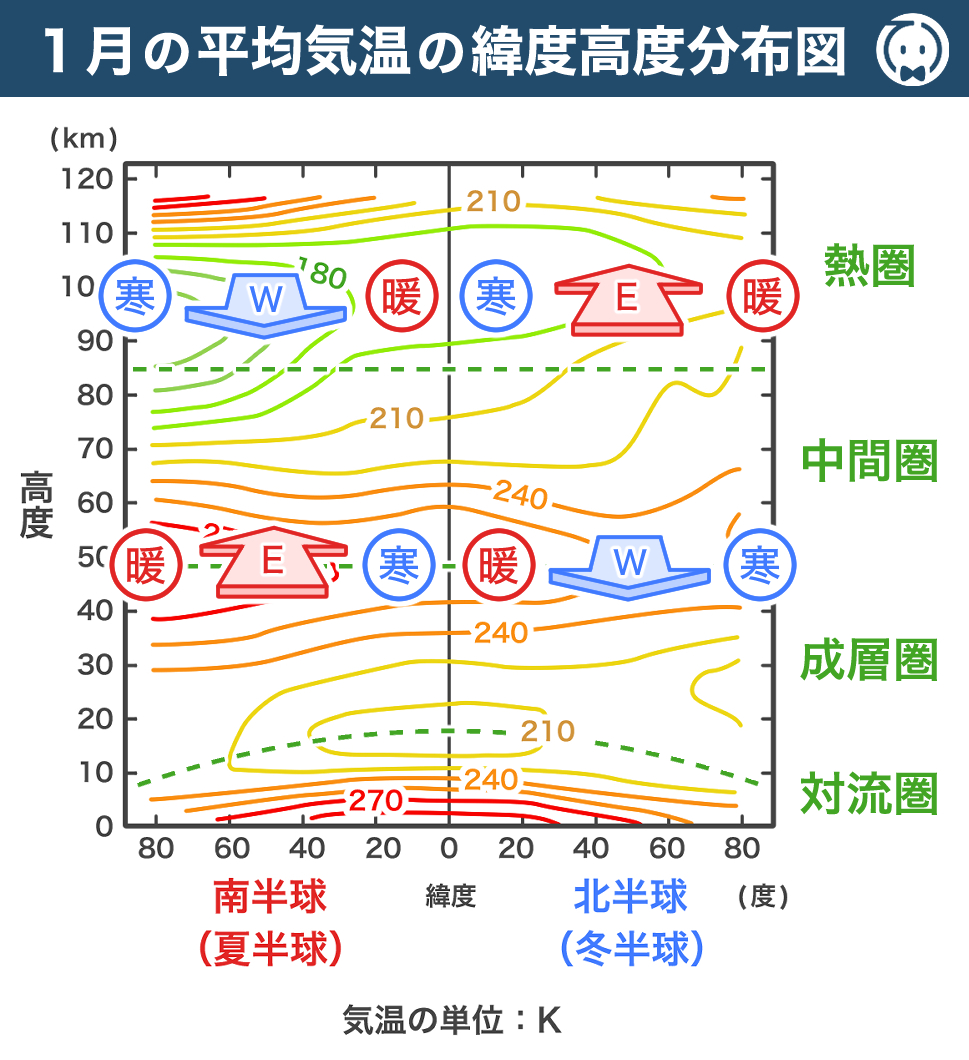

下図は、1月の平均気温の緯度・高度分布図です。

(CIRA 86による)をもとに作成

上図を見ると、成層圏〜中間圏では、相対的に夏半球の極に向かって気温が高く、冬半球の極に向かって気温が低くなっており、中間圏上層〜熱圏下層では、相対的に夏半球の極に向かって気温が低く、冬半球の極に向かって気温が高くなっていることが分かります。

ではなぜこのような気温分布になるのでしょうか。

成層圏 〜 中間圏

成層圏 〜 中間圏において、夏半球で気温が高く、冬半球で気温が低い理由は、オゾンの紫外線吸収による大気の加熱が関係しています。

オゾンによる大気の加熱率は、紫外線の量が多いほど大きくなります。

つまり、日射量が多い夏半球の方が、紫外線の量が多いので、オゾンの紫外線吸収による加熱の影響が大きくなる、ということです。

中間圏上層 〜 熱圏下層

一方、中間圏上層 〜 熱圏下層において、夏半球で気温が低く、冬半球で気温が高い理由は、大気の大規模循環による空気塊の断熱変化が関係しています。

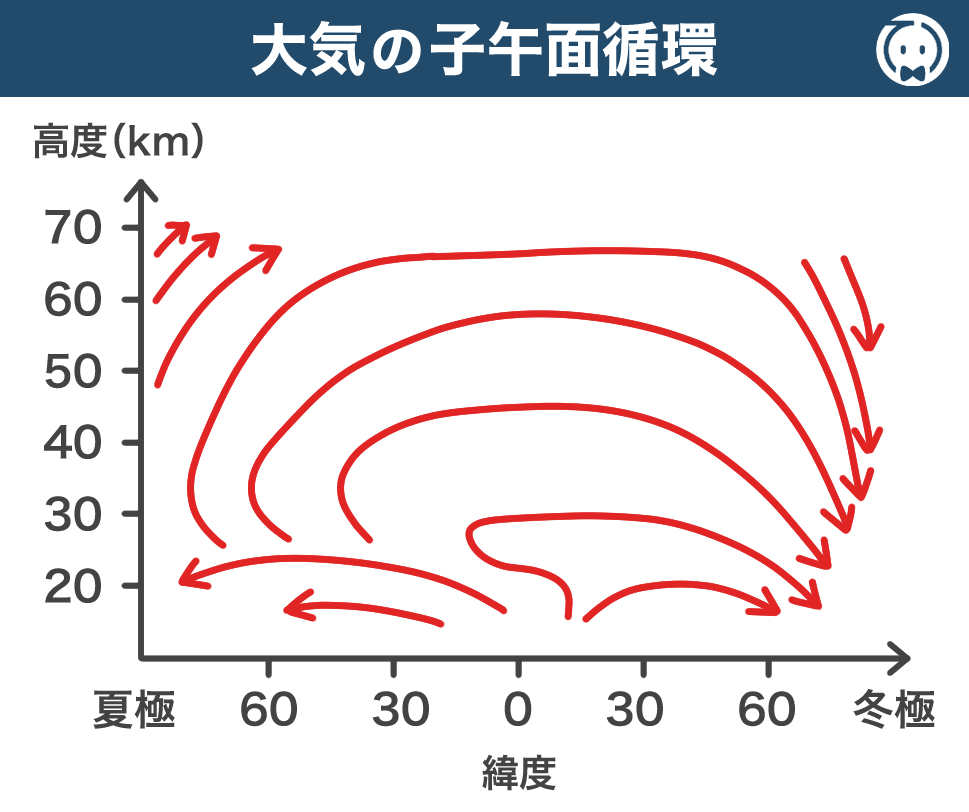

下図は、大気の子午面循環(=経度方向に平均した、緯度・高度断面での循環)の模式図です。

(T.Dunkerton, 1978:J. Atmos. Sci., 35, 2325-2333.) をもとに作成

上図を見ると、中間圏上層 〜 熱圏下層において、冬半球では極に近づくほど下降気流が強まっており、夏半球では極に近づくほど上昇気流が強まっていることが分かります。

つまり、冬半球では下降気流による断熱圧縮によって気温が高くなり、夏半球では上昇気流による断熱膨張によって気温が低くなるため、このような気温分布となるのです。

また、温度風 とは、水平方向の温度差によって生じる風のことで、北半球では高温側を右手に見て吹き、南半球では高温側を左手に見て吹きます。

温度風について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してください。

つまり、成層圏 〜 中間圏にかけては、夏半球の極に近づくほど、相対的に気温が高くなるので、温度風を考えると、北半球では西風、南半球では東風となるのです。

一方、中間圏上層 〜 熱圏下層にかけては、夏半球の極に近づくほど、相対的に気温が低くなるので、温度風を考えると、北半球では東風、南半球では西風となるのです。

(厳密には、風速と気温の極値の位置は、一致していませんが、理屈的には上記の説明で理解しておけばOKです。)

したがって、1月の北半球中高緯度における経度方向に帯状平均した東西風は、成層圏ではほぼ西風、中間圏でもほぼ「東風」ではなく「西風」となっていますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)成層圏突然昇温は対流圏からのプラネタリー波の伝播により引き起こされ、下層から昇温が始まる。

→ 答えは 誤 です。

成層圏突然昇温 とは、冬の成層圏において気温が短期間で急激に上昇する現象のことです。

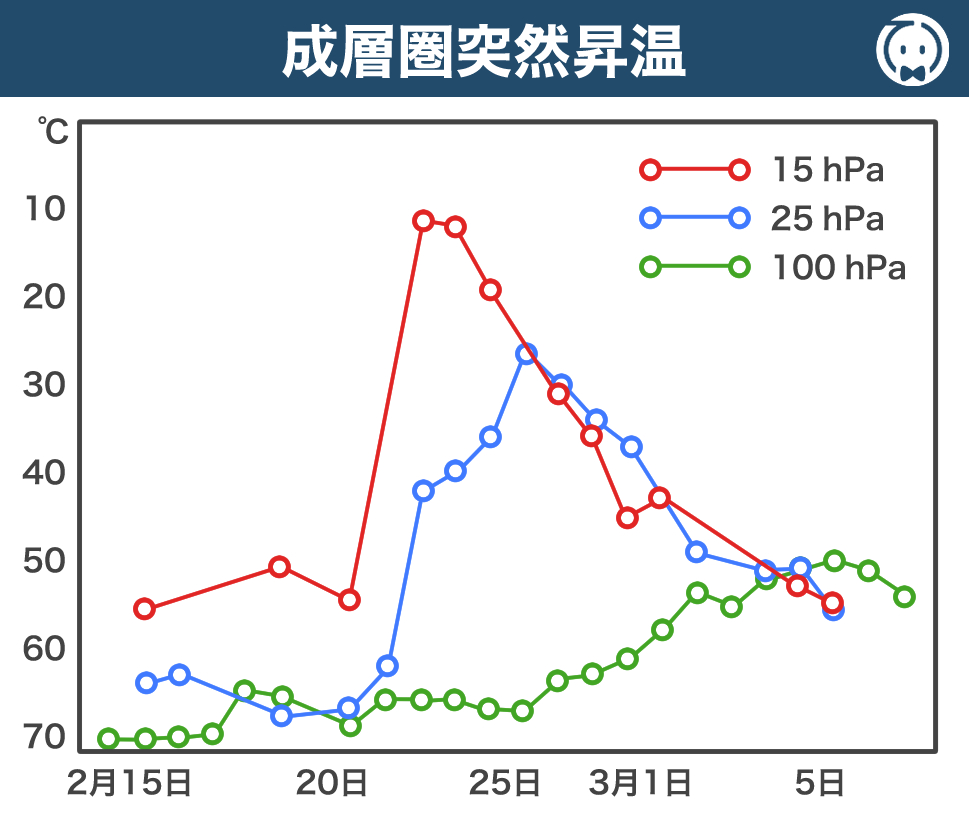

下図は、1952年に成層圏突然昇温が初めて発見されたときのベルリン上空における気温の時間変化です。

ベルリン上空高さ15hPa(約30km)、25hPa(約24km)、100hPa(約16km)における

気温の時間変化をもとに作成

上図を見ると、15hPa(高度約30km)→ 25hPa(高度約24km)→ 100hPa(高度約16km)と、上層から昇温が始まり、気温が急激に上昇していることが分かります。

では、なぜこのような現象が起きるのでしょうか?

それは、プラネタリー波(=対流圏の偏西風の大きな蛇行)と、それに伴う成層圏へのエネルギーの伝播が関係しています。

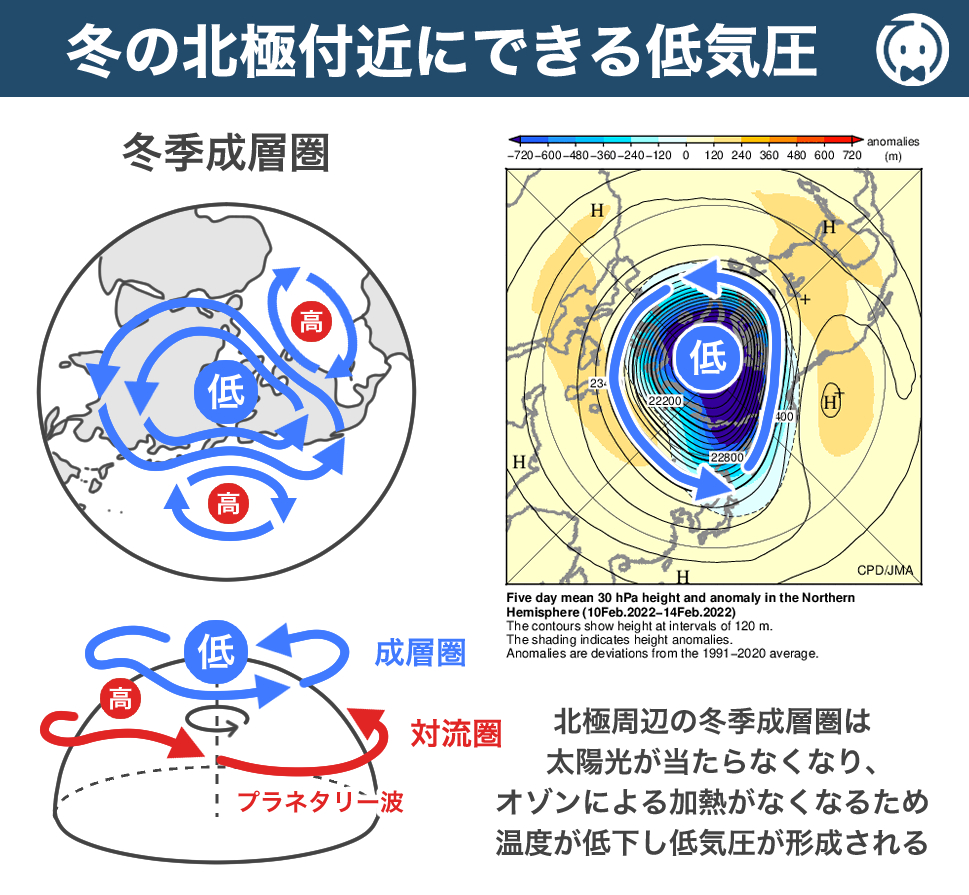

通常、成層圏では、オゾンが紫外線を吸収することで気温が上昇しています。

しかし、冬になると北極周辺では太陽光が当たらなくなり、オゾンによる加熱がなくなるため、温度が低下します。

温度が低くなると空気の密度が小さくなるため、結果として北極付近には低気圧が形成されます。

等値線間隔は120m。平年値は1991〜2020年平均値。

画像出典:気象庁「半旬平均 大気の循環・雪氷図表類」

この低気圧が成層圏全体の安定した西風(極渦)を生み出しており、この極渦が安定している限り、成層圏の状態は大きく変化しません。

しかし、安定しているはずの極渦が乱れ、北極周辺に高気圧が入り込むことがあります。

この高気圧によって暖かい空気が流れ込み、成層圏の気温が急激に上昇する現象が「成層圏突然昇温」です。

では、なぜ成層圏に高気圧が入ってくるのでしょうか。

その鍵を握るのが、プラネタリー波(=対流圏の偏西風の大きな蛇行)です。

対流圏の偏西風は、地球表面の大陸や山脈、さらには大陸と海洋の温度差によって常に蛇行しています。

この蛇行が、エルニーニョ現象やラニーニャ現象、北極振動といった地球規模の気象現象によってさらに大きくなることがあります。

蛇行が大きくなるとエネルギーの偏りが生じ、そのエネルギーが成層圏に伝わることで、安定していた西風(極渦)が崩れます。

その結果、高気圧が流れ込み、暖かい空気に覆われることで、気温が急激に上昇するのです。

これが成層圏突然昇温のメカニズムです。

成層圏突然昇温は成層圏で完結することはなく、逆に対流圏にも影響を及ぼします。

成層圏の極渦の乱れが、再び対流圏にフィードバックされ、偏西風の蛇行をさらに強めるのです。

つまり、対流圏 → 成層圏 → 対流圏と、影響を及ぼしあい、偏西風の蛇行が強まることで、寒気が通常とは異なる地域に流れ込む一方、暖気が別の地域に広がり、極端な寒波や異常高温といった異常気象を引き起こします。

では、具体例(2023年1~3月に発生した大規模な成層圏突然昇温の事例)を見てみましょう。

下図は、2023年1月上旬(1/1〜1/5)の北極周辺の成層圏(30hPa)の高度と平年偏差図です。

等値線間隔は120m。平年値は1991〜2020年平均値。

画像出典:気象庁「半旬平均 大気の循環・雪氷図表類」

上図を見ると、北極周辺に寒気が溜まり、低気圧ができていることが分かります。

これが、1月下旬(1/21〜1/25)になると、下図のように高気圧が張り出してきて、低気圧が崩れ始めていることが分かります。

等値線間隔は120m。平年値は1991〜2020年平均値。

画像出典:気象庁「半旬平均 大気の循環・雪氷図表類」

さらに、2月下旬(2/25〜3/1)になると、下図のように、北極周辺にあった低気圧がユーラシア大陸側へ押し出され、北極周辺が完全に高気圧(暖かい空気)に覆われたことで、成層圏突然昇温となりました。

等値線間隔は120m。平年値は1991〜2020年平均値。

画像出典:気象庁「半旬平均 大気の循環・雪氷図表類」

では、このときの対流圏の様子を見てみましょう。

下図は、3月上旬(3/2〜3/6)の北極周辺の対流圏(500hPa)の高度と平年偏差図です。

等値線間隔は120m。平年値は1991〜2020年平均値。

画像出典:気象庁「半旬平均 大気の循環・雪氷図表類」

上図を見ると、成層圏で低気圧がユーラシア大陸側へ押し出されたことが影響し、対流圏でも寒気(極渦)がユーラシア大陸側へ押し出されています。

これにより、その南側の暖気も日本を覆うように押し出されたため、日本では異例の高温となりました。

今回の事例では、たまたま暖気が日本を覆ったことで高温となりましたが、もし極渦が日本付近まで南下していたら大寒波になっていたおそれもあります。

このように、対流圏→成層圏→対流圏という流れで、大気の動きが連鎖的に影響し合うことで、異常高温や大寒波といった現象を生じさせるのです。

したがって、成層圏突然昇温は対流圏からのプラネタリー波の伝播により引き起こされ、「下層」ではなく「上層」から昇温が始まりますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 とする 5 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント