問4

大気中の雲粒子とエーロゾルについて述べた次の文 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 一般に、海洋上では陸上に比べて単位体積に含まれるエーロゾルの数が少なく、より大きな粒径の雲粒子が存在する。

(b) 水溶性のエーロゾルの働きによって大気中に発生した水滴は、化学物質が溶解しているため、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合がある。

(c) 一般に、大気中の氷晶核の数は凝結核の数に比べて少ない。

(d) 過冷却水滴を含む雲の中で、水滴よりも氷晶のほうが速く成長するのは、0℃未満では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するものより高いからである。

本問は、大気中の雲粒子とエーロゾルに関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)一般に、海洋上では陸上に比べて単位体積に含まれるエーロゾルの数が少なく、より大きな粒径の雲粒子が存在する。

→ 答えは 正 です。

エーロゾル とは、大気中に浮遊する微小な固体や液体の粒子のことです。

大きさは、半径 0.001μm 〜 10μm 程度で、その種類には、人為起源あるいは自然起源のガスから生成される硫酸塩、海面のしぶきから形成された海塩粒子、黄砂粒子などのダスト、化石燃料やバイオマスの燃焼から放出されるすすなどがあります。

これらのエーロゾルは、雲の形成において重要な役割を果たします。

雲粒は一般に、吸湿性のよいエーロゾルや、水に溶けやすいエーロゾルの表面に、水蒸気が凝結することで形成されるため、エーロゾルの個数や性質が雲粒の大きさに影響を与えます。

エーロゾルの分布の違い

【陸上】

陸上は、エーロゾルの数が非常に多く、都市部では特に高密度 ( 1011 個/m3 程度 ) です。

これは、陸地から放出される土壌粒子や人為起源のエーロゾル ( 工場や車の排ガスなど ) など、供給源がたくさんあるためです。

【海洋上】

海洋上は、エーロゾルの数は陸上より少なく、109 個/m3 程度です。

これは、主な供給源が海塩粒子であり、エーロゾルの種類が限られているためです。

雲粒の大きさに与える影響

【陸上】

エーロゾルの数密度が多い陸上では、水蒸気の凝結が多数のエーロゾルに分散して起こります。

そのため、雲粒の平均サイズは小さくなります。

【海洋上】

エーロゾルの数密度が少ない海洋上では、1つのエーロゾルに凝結する水蒸気の量が多くなります。

そのため、雲粒のサイズが大きくなります。

したがって、一般に、海洋上では陸上に比べて単位体積に含まれるエーロゾルの数が少なく、その結果、より大きな粒径の雲粒が形成される傾向がありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)水溶性のエーロゾルの働きによって大気中に発生した水滴は、化学物質が溶解しているため、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合がある。

→ 答えは 正 です。

一般に溶液(=化学物質が溶けた水)に対する飽和水蒸気圧は、純粋な水の飽和水蒸気圧より低いという性質があります。

てるるん

てるるん例えば、水によく溶ける食塩(NaCl)で考えてみよう!

温度が 18 度のとき、純粋な(平面の)水面に対する飽和水蒸気圧は 20.6 hPa です。

しかし、1 kg の水に 100 g の食塩が溶けた溶液に対する飽和水蒸気圧は 19.6 hPa であり、

限界の 357 g が溶けた溶液ではわずか 15.6 hPa で、純水な水の約 76 % しかありません。

したがって、相対湿度が 約 76 % 以上あれば、食塩は水蒸気を吸収して溶けることができます。

( ※ ただし、これは平面の溶液に対する飽和水蒸気圧であり、エーロゾルが溶けて液滴となったときの飽和水蒸気圧を考えるには、液滴の曲率も考慮しなければなりません。)

つまり何が言いたいのかというと、水溶性のエーロゾルは相対湿度が低くても水に溶けやすく、それによって形成された微小水滴(=溶液)は、同じ大きさの純水の水滴に比べて飽和水蒸気圧が低くなる、ということです。

水蒸気が凝結して水滴が成長するためには、過飽和度(=実際の水蒸気圧が飽和水蒸気圧をどれだけ上回っているか)が重要です。

相対湿度が同じでも、飽和水蒸気圧が低いほど過飽和度が高くなり、凝結が加速します。

このため、水溶性のエーロゾルによって形成された、飽和水蒸気圧が低い水滴は、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合があるのです。

したがって、水溶性のエーロゾルの働きによって大気中に発生した水滴は、化学物質が溶解しているため、相対湿度が100%未満でも水滴として存在できる場合がありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)一般に、大気中の氷晶核の数は凝結核の数に比べて少ない。

→ 答えは 正 です。

氷晶核と凝結核はどちらも大気中に存在するエーロゾルの一種ですが、その数には大きな違いがあります。

凝結核は水蒸気を凝結させる役割を持ち、海上では 109 個/m3 程度、陸上では 1010 個/m3 程度、都市部では 1011 個/m3 程度と非常に多く存在します。

一方で、氷晶核は氷晶の形成を助ける役割を持ちますが、その数は極めて少なく、例えば、気温が−20℃では 103 個/m3 程度、−10℃の時は 10 個/m3 程度しかありません。

このため、大気中の水滴は0℃を下回っても直ちに凍るわけではなく、多くの場合 過冷却水滴 として液体のまま存在します。

さらに、上層雲(例:巻雲や巻積雲)は氷晶核の助けを借りず、過冷却水滴が−40℃以下になって自発的に凍結することによって形成される場合もあります。

したがって、一般に、大気中の氷晶核の数は凝結核の数に比べて少ないので、答えは 正 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)過冷却水滴を含む雲の中で、水滴よりも氷晶のほうが速く成長するのは、0℃未満では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するものより高いからである。

→ 答えは 誤 です。

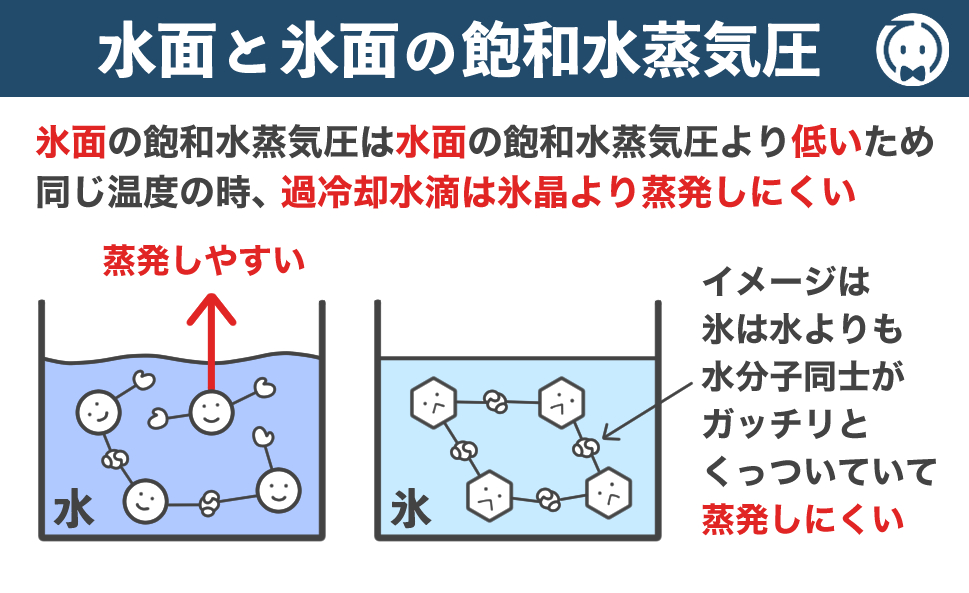

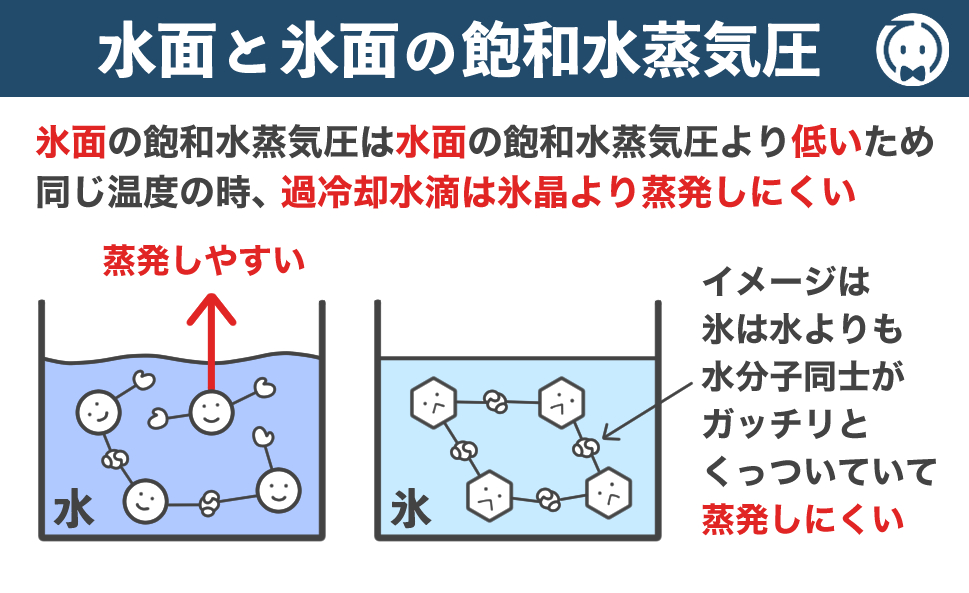

氷粒子と過冷却水滴が共存する雲の中(=つまり、同じ温度の時)では、氷面に対する飽和水蒸気圧は水面に対する飽和水蒸気圧より低くなります。

これは、氷の方が水分子同士の結合が強く、熱運動によって氷面から空気中に飛び出す水分子の数が、水面の場合と比べて少ないためです。

氷の結晶はガッチリと手を繋いでくっついているから蒸発しにくいけど、水は氷よりも手を繋ぐ力が弱いので蒸発しやすい、というイメージだよ!

氷晶には、3種類の成長過程があります。

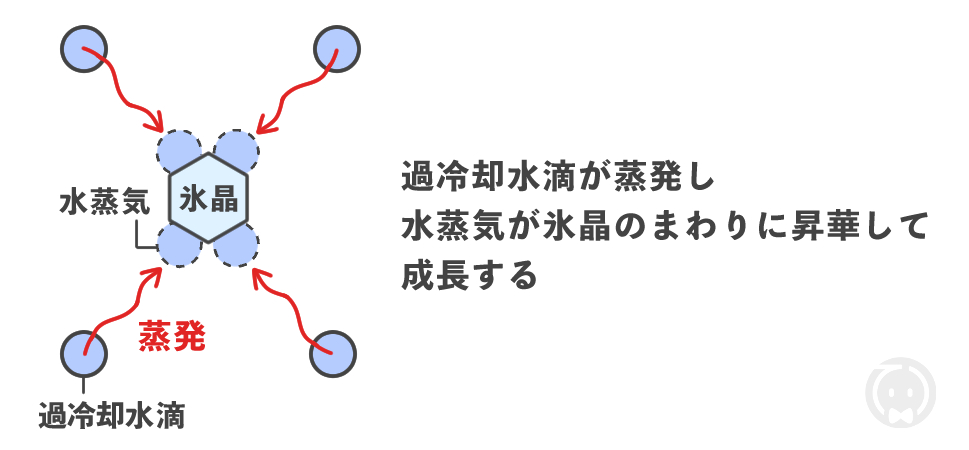

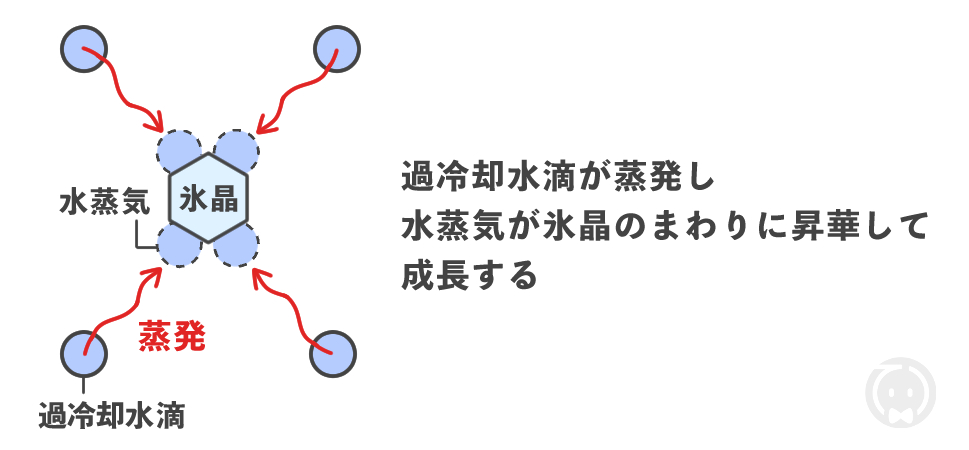

1. 水蒸気の昇華凝結による成長

過冷却水滴が蒸発し、水蒸気が氷晶のまわりに昇華することで氷晶が成長します。

水蒸気が昇華凝結して氷晶が成長する過程には、氷と水の飽和水蒸気圧の差が関係しています。

氷面に対する飽和水蒸気圧は水面に対する飽和水蒸気圧より低くなっています。

言い換えると、同じ温度であれば、過冷却水滴に対して飽和している時、氷に対してはすでに過飽和の状態であるということです。

例えば、例えば−20℃の雲の中では、氷晶に対してちょうど飽和していても、過冷却水滴に対しては未飽和なので、過冷却水滴はまだまだ蒸発します。

こうして蒸発してできた水蒸気がどんどん氷晶の方に昇華していき、氷晶が成長します。

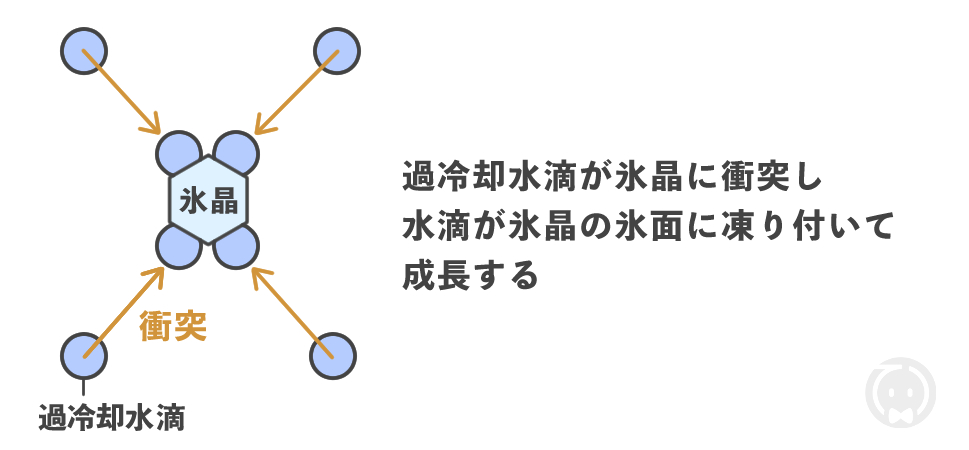

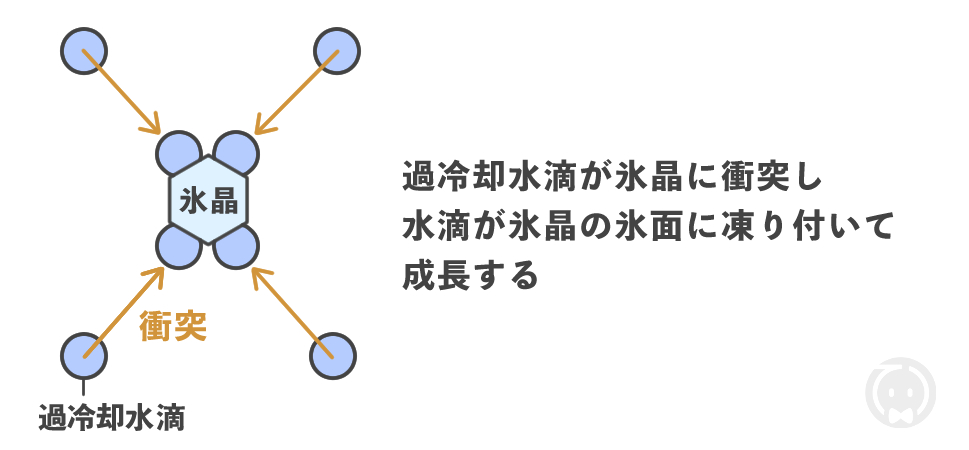

2. 過冷却水滴との衝突による成長

過冷却水滴が氷晶に衝突し、水滴が氷晶の氷面に凍り付くことで氷晶が成長します。

この過程をライミング(riming)といいます。

特に、発達した雲の中で強い上昇流・下降流がある時は、成長した氷晶が繰り返し上下運動をすることで、さらに大きくなり「あられ」や「ひょう」になることもあります。

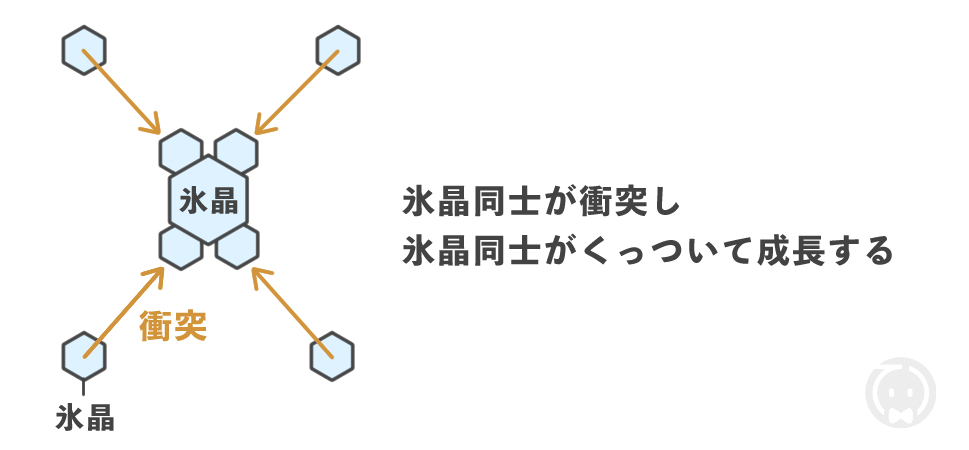

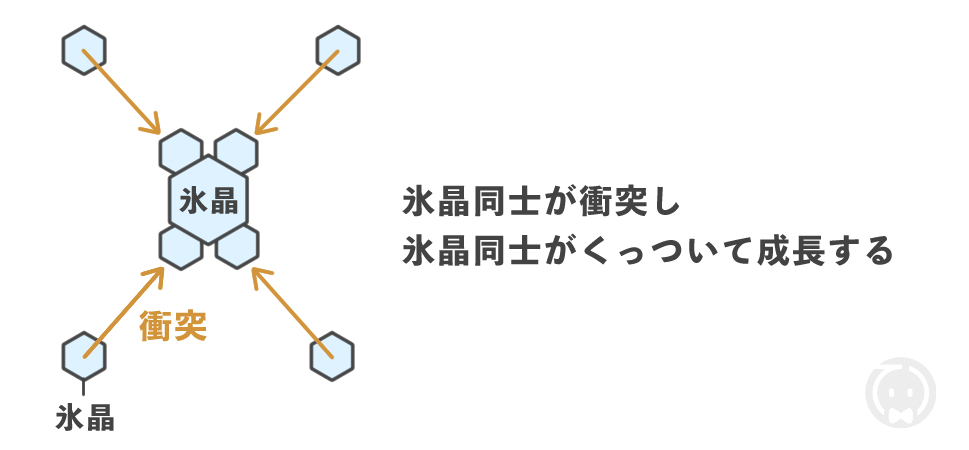

3. 氷晶同士の衝突による成長

氷晶同士が衝突し、氷晶同士がくっ付くことで氷晶が成長します。

この過程を凝集(aggregation)と呼びます。

氷晶の落下速度は形や大きさによって異なります。

このため、落下速度が異なる氷晶同士がぶつかって、合体することで氷晶が成長します。

このように、過冷却水滴を含む雲の中での氷晶は、過冷却水滴との衝突や氷晶同士が衝突するだけでなく、飽和水蒸気圧の違いによる水蒸気の昇華凝結によって成長が加速するのです。

したがって、過冷却水滴を含む雲の中で、水滴よりも氷晶のほうが速く成長するのは、0℃未満では、氷面に対する飽和水蒸気圧が水面に対するものより「高い」ではなく「低い」からなので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 正 (d) 誤 とする 1 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント