問1

地球大気の鉛直構造について述べた次の文 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 経度方向に帯状平均した高度 15km 付近の年平均気温は、赤道付近で最も低くなっている。

(b) 中緯度の対流圏界面の高さは季節とともに変動するが、移動性高気圧や温帯低気圧にともなって変動することはほとんどない。

(c) 成層圏では、成層が安定しているため鉛直方向の大気の運動はほとんど起こらない。

(d) 熱圏では、大気を構成する分子や原子が太陽放射に含まれる紫外線等によって電離し、中間圏よりも自由電子の数密度が大きい。

本問は、地球大気の鉛直構造に関する問題です。

本問の解説:(a)について

(問題)経度方向に帯状平均した高度 15km 付近の年平均気温は、赤道付近で最も低くなっている。

→ 答えは 正 です。

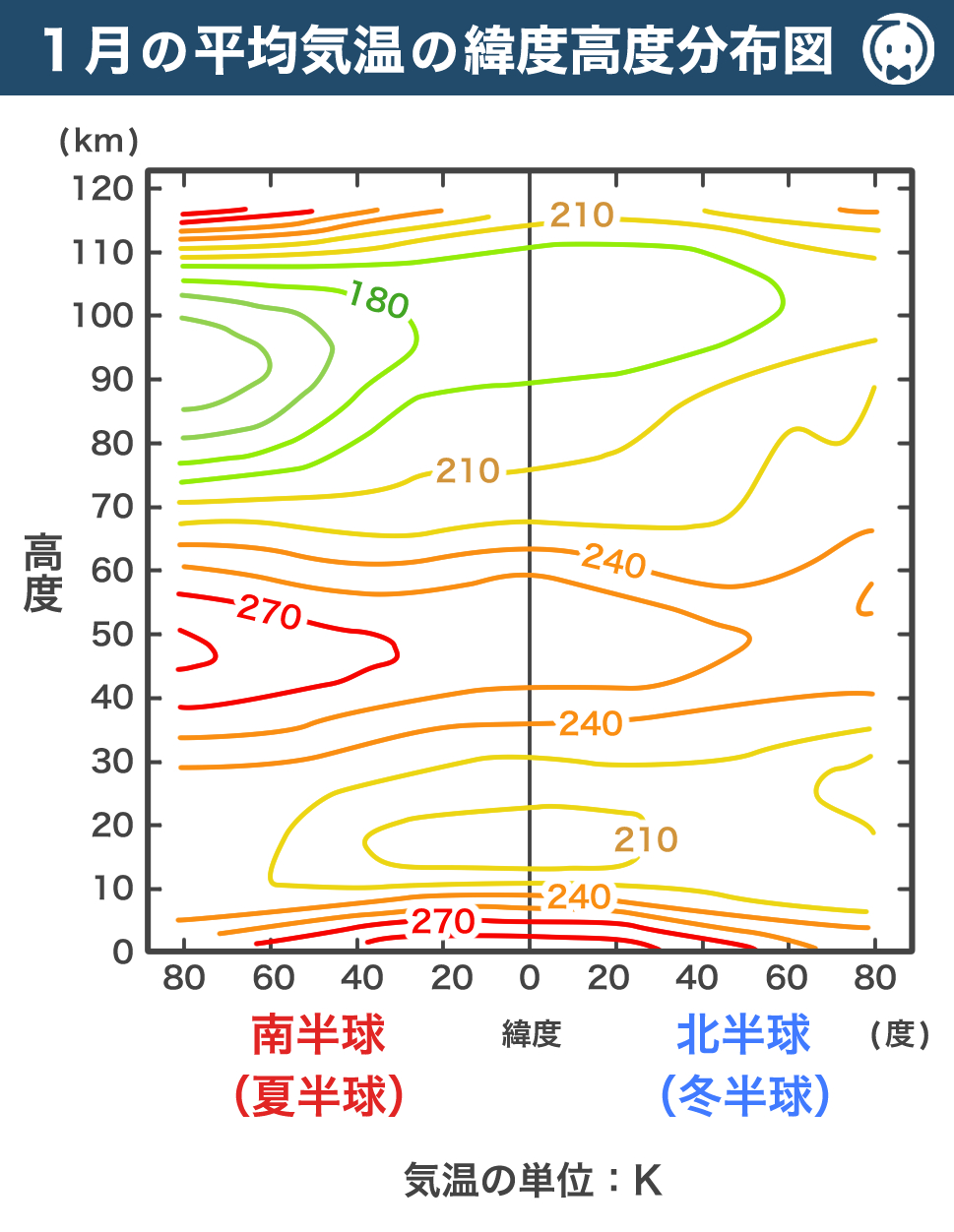

下図は、1月の経度平均された気温の緯度高度断面図です。

上図を見ると、高度 15km 付近の年平均気温は、赤道付近で 210K と最も低くなっていることが分かります。

これは、主にハドレー循環が要因です。

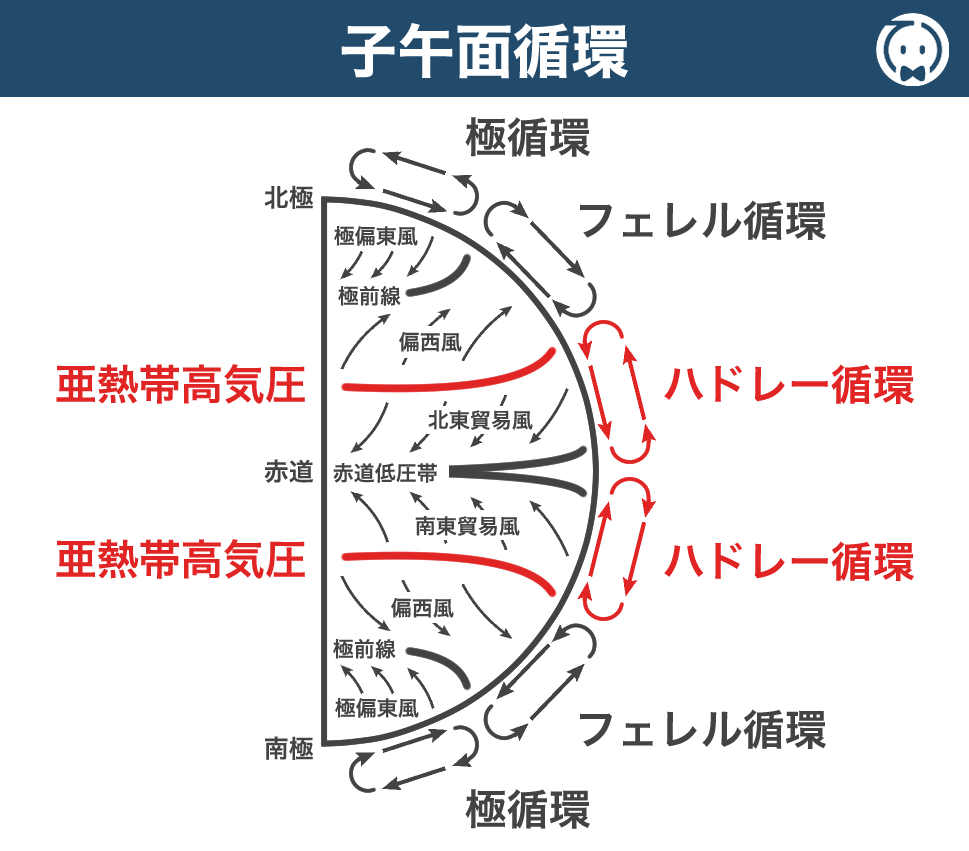

ハドレー循環 とは、子午面循環(=地球規模で起こる大気の大循環)のひとつで、赤道付近で暖められて上昇した空気が南北に分かれ、緯度30度付近で下降し、赤道付近に戻る循環のことです。

(ハドレー循環は基本的には対流圏内が中心ですが、熱帯の上昇流域の一部は下部成層圏まで及んでいます。)

対流圏界面の高度は平均すると約 11 kmですが、赤道付近の対流圏界面の高度は約 17 kmと高いです。

このため、赤道付近の高度 15km 付近は、ハドレー循環の上昇流域に位置し、上昇する空気は断熱膨張によって冷却されるため、赤道付近の上部対流圏から下部成層圏にかけて、経度平均気温が最も低い領域が形成されるのです。

したがって、経度方向に帯状平均した高度 15km 付近の年平均気温は、赤道付近で最も低くなっていますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b)について

(問題)中緯度の対流圏界面の高さは季節とともに変動するが、移動性高気圧や温帯低気圧にともなって変動することはほとんどない。

→ 答えは 誤 です。

暖かい空気は膨張し、冷たい空気は圧縮するため、中緯度の対流圏界面の高さは夏は高く、冬は低くなります。

本問のポイントは、移動性高気圧や温帯低気圧にともなって対流圏界面の高さが変動するかどうかです。

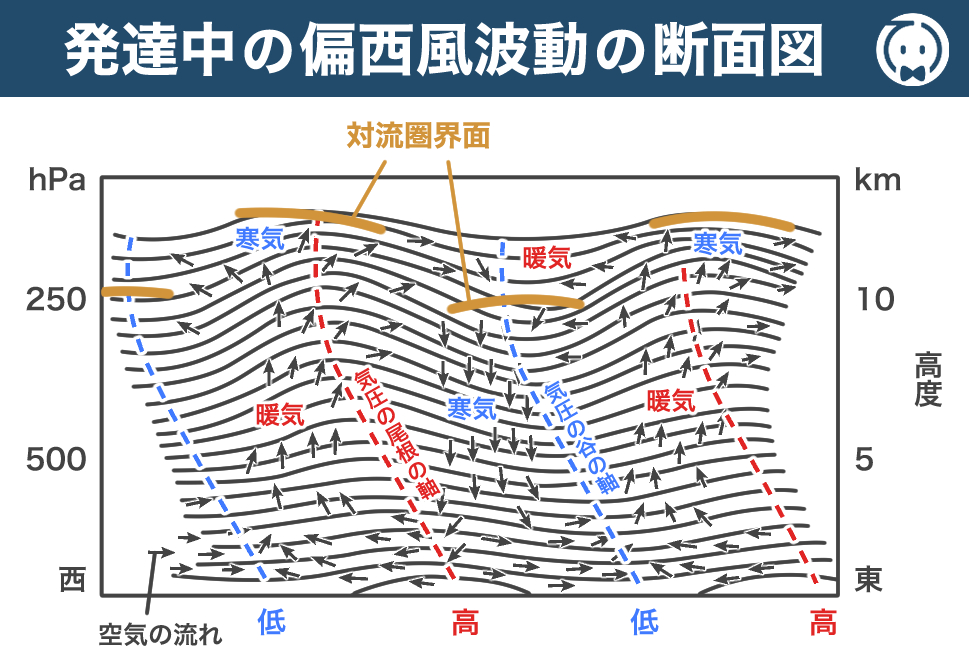

下図は、発達中の偏西風波動の断面図です。

上図を見ると、対流圏界面の高度は気圧の谷のところで低く、気圧の尾根のところで高くなっていることが分かります。

これは、(さまざまな要因がありますが)主に気圧の尾根や気圧の谷に伴う暖気移流や寒気移流が関係しています。

気圧の尾根の東側、および気圧の谷の西側では北からの寒気移流により、空気が冷やされて圧縮されるため(=層厚が小さくなり)、対流圏界面の高度が低くなります。

一方、気圧の尾根の西側、および気圧の谷の東側では南からの暖気移流により、空気が暖められて膨張するため(=層厚が大きくなり)、対流圏界面の高度が高くなります。

したがって、中緯度の対流圏界面の高さは季節とともに変動するだけでなく、移動性高気圧や温帯低気圧にともなっても変動しますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c)について

(問題)成層圏では、成層が安定しているため鉛直方向の大気の運動はほとんど起こらない。

→ 答えは 誤 です。

成層圏では一般に上空ほど気温が高いところが多く、その傾きは対流圏と比べて緩やかであるため、対流は発生しにくく、安定しています。

しかし、鉛直方向の大気の運動がほとんど起こらないわけではありません。

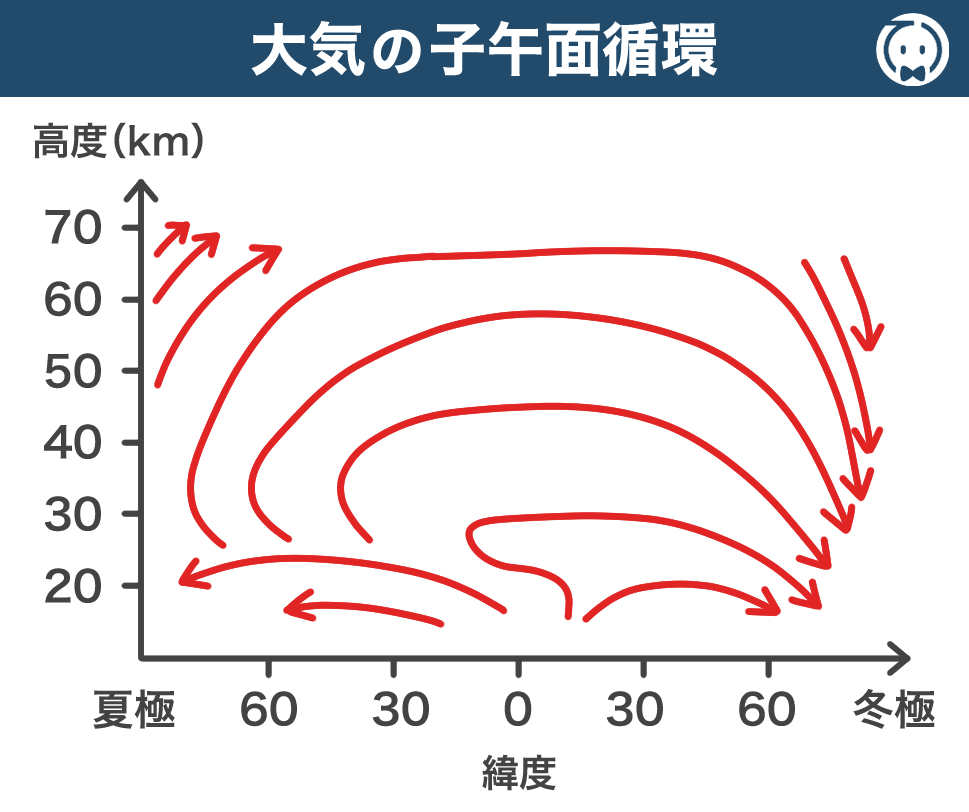

下図は、大気の子午面循環(=経度方向に平均した、緯度・高度断面での循環)の模式図であり、成層圏下部のブリューワー・ドブソン循環や、成層圏上部〜中間圏の夏極から冬極への循環などを模式的に表した図です。

本図は「中層大気のラグランジュ的子午面循環」とも呼んだりします。

「ラグランジュ的」とは、例えば風船を空に放ち、

それが移動していく様子を追跡して描いた位置の変化を示す図のことを指します。

実際に風船を飛ばして観測したわけではありませんが、そのようなイメージをもとに、

理論的に位置の変化を計算して作成した図です。

上図を見ると、冬半球の成層圏は極に近づくほど下降気流が強まっており、夏半球の成層圏は極に近づくほど上昇気流が強まっていることが分かります。

また、成層圏突然昇温やプラネタリー波の伝播によっても、鉛直方向の大気の運動は発生します。

したがって、成層圏でも鉛直方向の大気の運動は発生しますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d)について

(問題)熱圏では、大気を構成する分子や原子が太陽放射に含まれる紫外線等によって電離し、中間圏よりも自由電子の数密度が大きい。

→ 答えは 正 です。

大気中で自由電子の数密度が大きくなる領域を 電離層 といいます。

電離層は、太陽放射に含まれる紫外線やX線によって、大気中の分子や原子が電離(=電子がはじき飛ばされてイオン化すること)することで形成されます。

この層は特定の周波数帯の電波を反射する性質を持つため、遠距離通信に利用されてきました。

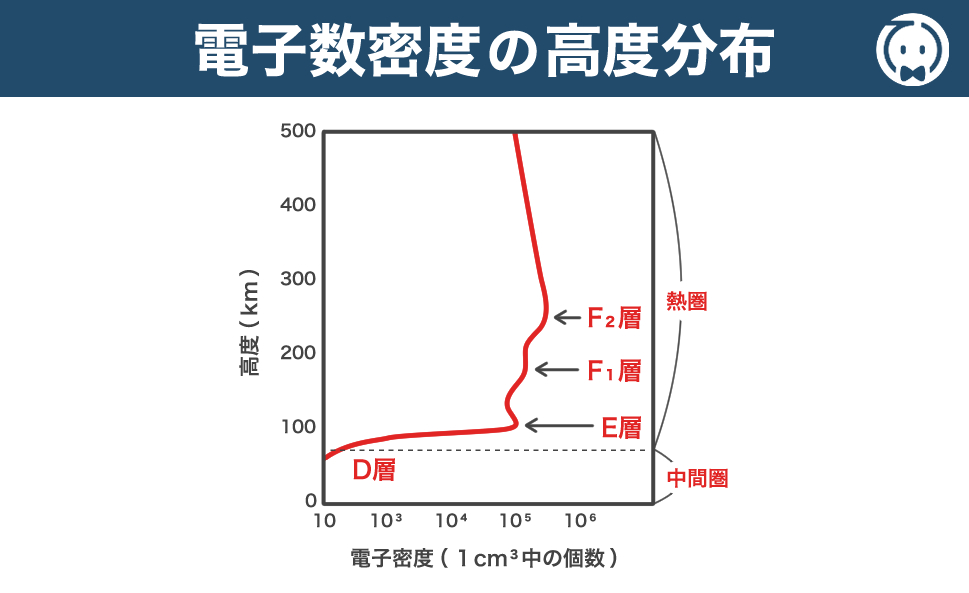

下図は、電子数密度の高度分布図であり、電子密度の大きい領域(=D層、E層、F1層、F2層)が電離層です。

電離層は高度によって性質が異なり、大きく「D層」「E層」「F層(F1層、F2層)」という3つの層に分けられます。

- D層(高度約60~90km):電子密度が小さく、周波数が低い長波をよく反射させる。

- E層(高度約90~130km):電子密度がそこそこ大きく、長波・中波を中心に反射する。

- F層(高度約130~1000km):電子密度が大きく、短波の電波をよく反射する。

特に電子数密度が大きいE層やF層は、高度90km以上の領域、すなわち熱圏に存在します。

その理由は、以下の2点です。

- 紫外線の強度が高い

熱圏は太陽からの紫外線が強く届くため、大気中の分子や原子が効率的に電離します。 - 大気の密度が薄い

熱圏では大気の密度が非常に小さいため、イオン化した粒子(イオンや自由電子)が他の粒子と衝突する頻度が少なく、電離した状態を長時間維持できます。

(これに対し、大気の密度が高い中間圏などでは、電離してもすぐに他の粒子と衝突し、元の中性状態に戻ってしまいます。)

したがって、熱圏では、大気を構成する分子や原子が太陽放射に含まれる紫外線等によって電離し、中間圏よりも自由電子の数密度が大きいので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 誤 (c) 誤 (d) 正 とする 2 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント