問7

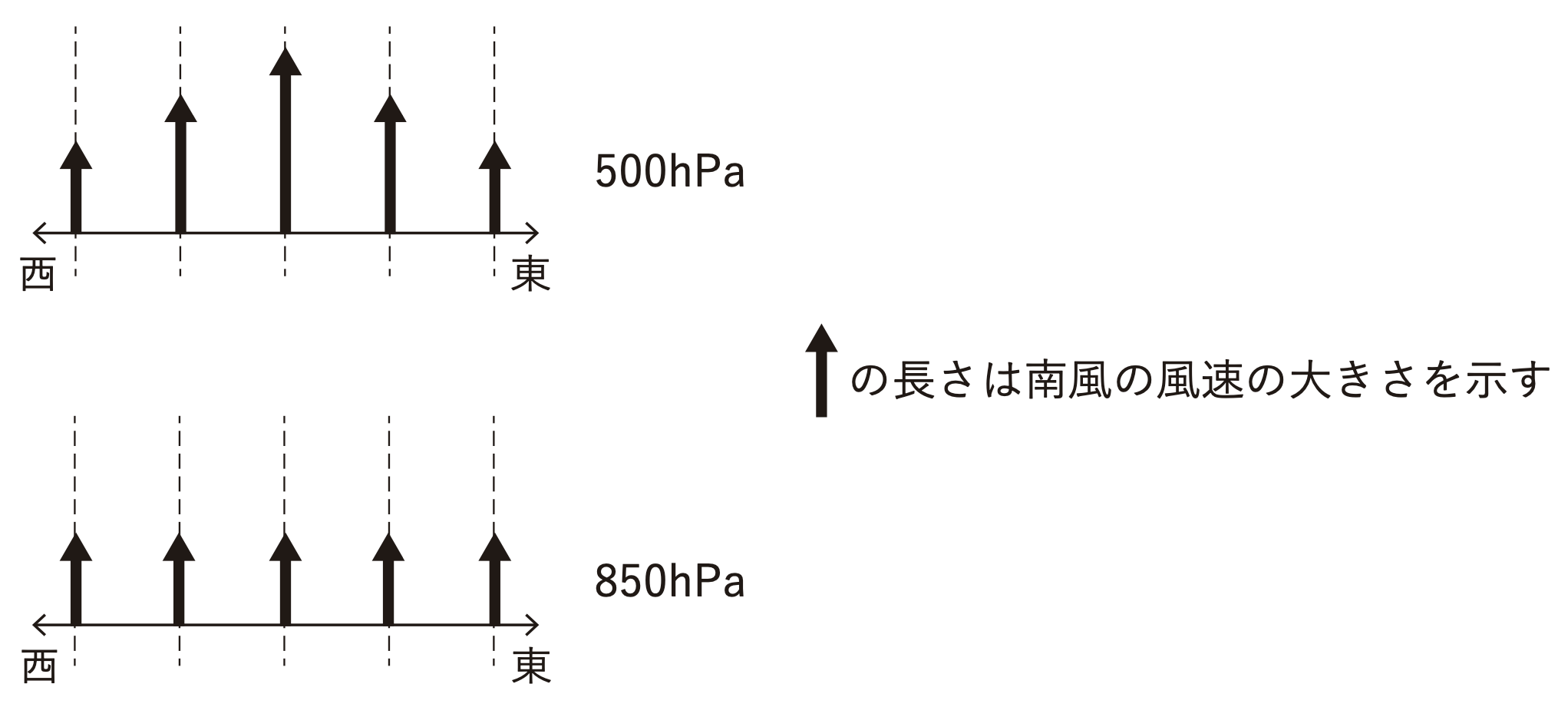

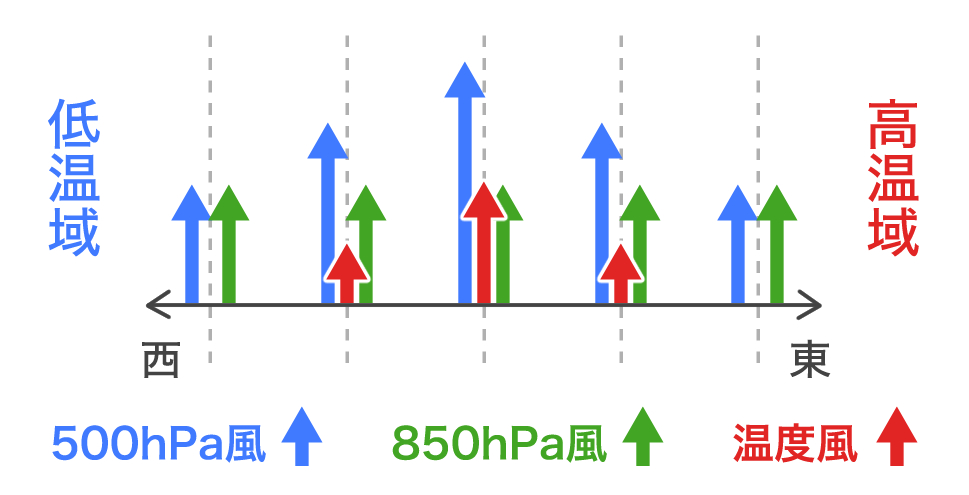

図は、北半球のある緯度に沿った領域において地衡風の南風が吹いているときの 850hPa 面と 500hPa 面における風速の分布を示している。この領域における 850hPa 面と 500hPa 面との間の平均気温の分布として適切なものを、下段の図1~5の中から1つ選べ。ただし、850hPa 面と 500hPa 面の風速分布の図および図1~5の東西方向の目盛 (破線) の位置はすべての図で同じものとする。

本問は、2つの気圧面にはさまれた大気の平均気温と、それぞれの気圧面の地衡風速との関係、つまり温度風に関する問題です。

本問の解説

(問題)図は、北半球のある緯度に沿った領域において地衡風の南風が吹いているときの 850hPa 面と 500hPa 面における風速の分布を示している。この領域における 850hPa 面と 500hPa 面との間の平均気温の分布として適切なものを、下段の図1~5の中から1つ選べ。ただし、850hPa 面と 500hPa 面の風速分布の図および図1~5の東西方向の目盛 (破線) の位置はすべての図で同じものとする。

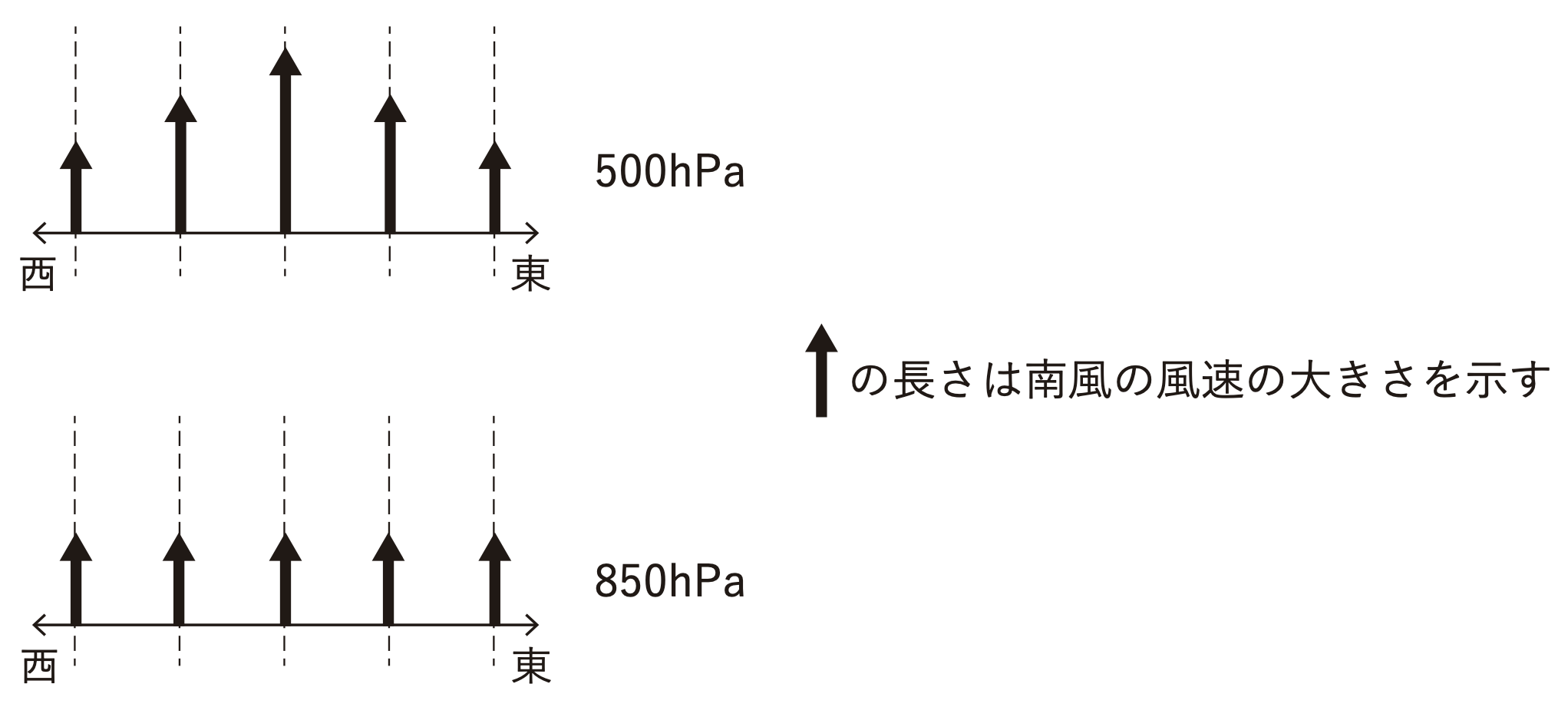

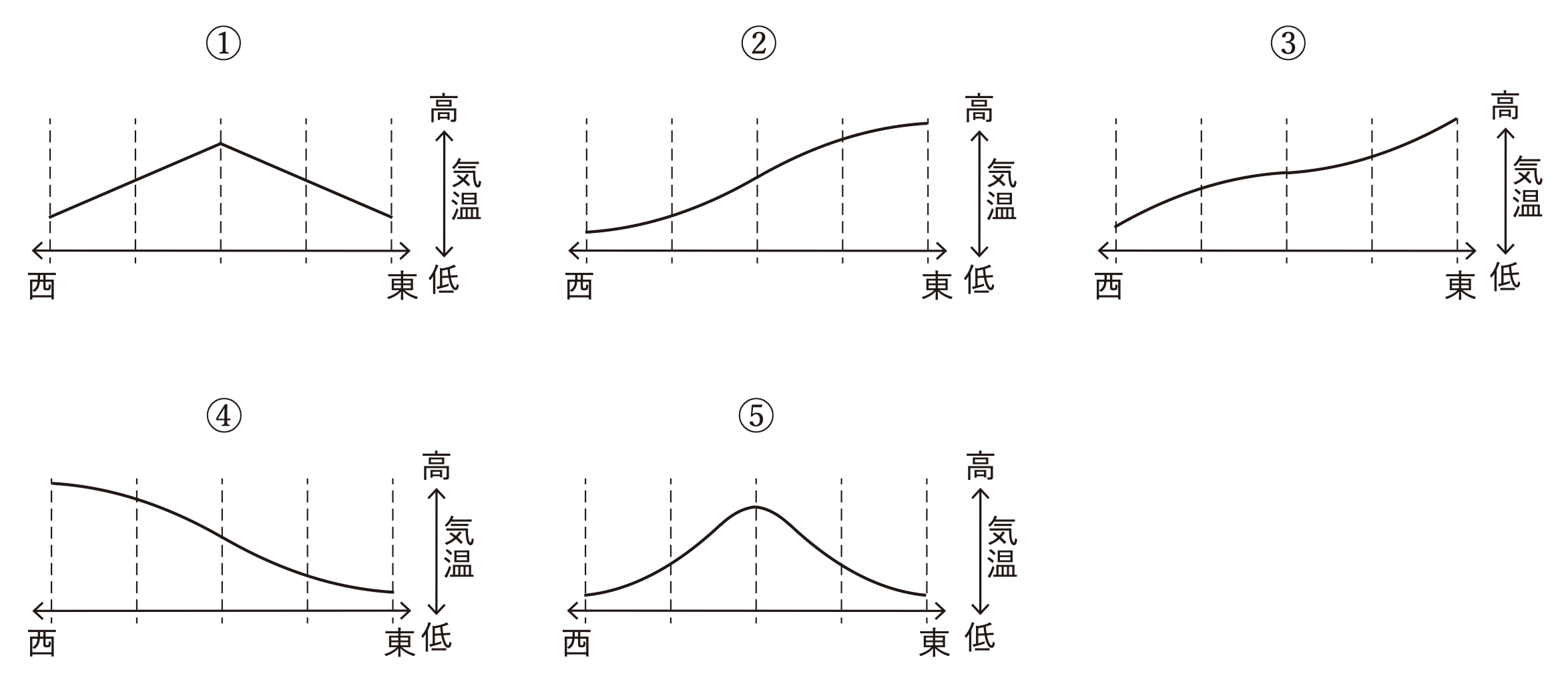

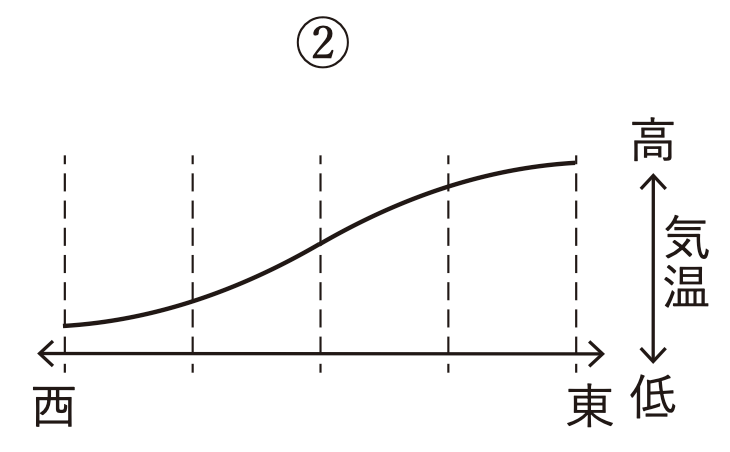

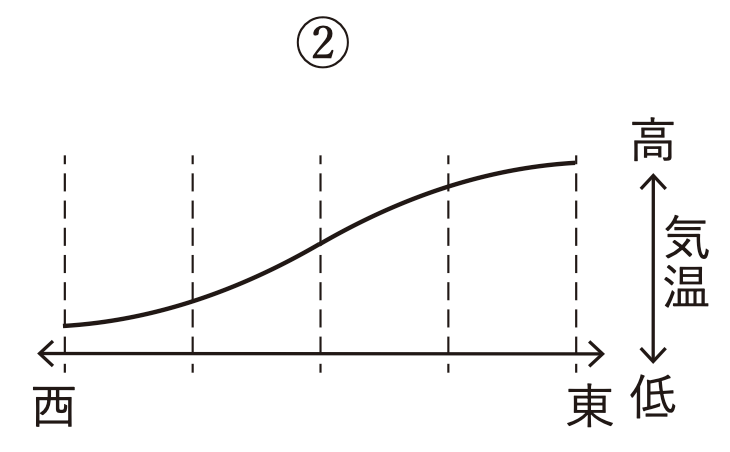

→ 答えは ② で、下図の通りです。

本問は、地衡風と温度場の関係、つまり温度風を理解していれば解くことができます。

まずは、温度風の基本を理解しておきましょう。

温度風とは

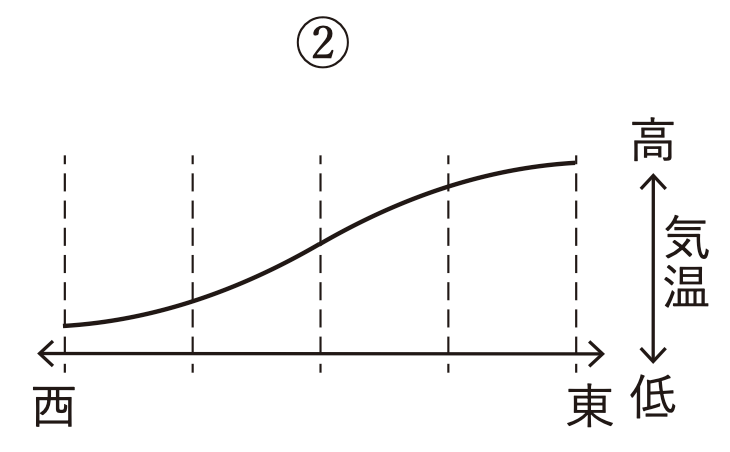

温度風(おんどふう)とは、実際に吹いている風ではなく、地衡風の鉛直シア(=鉛直方向に並んだ2点間の風ベクトルの差)を表している風のことです。

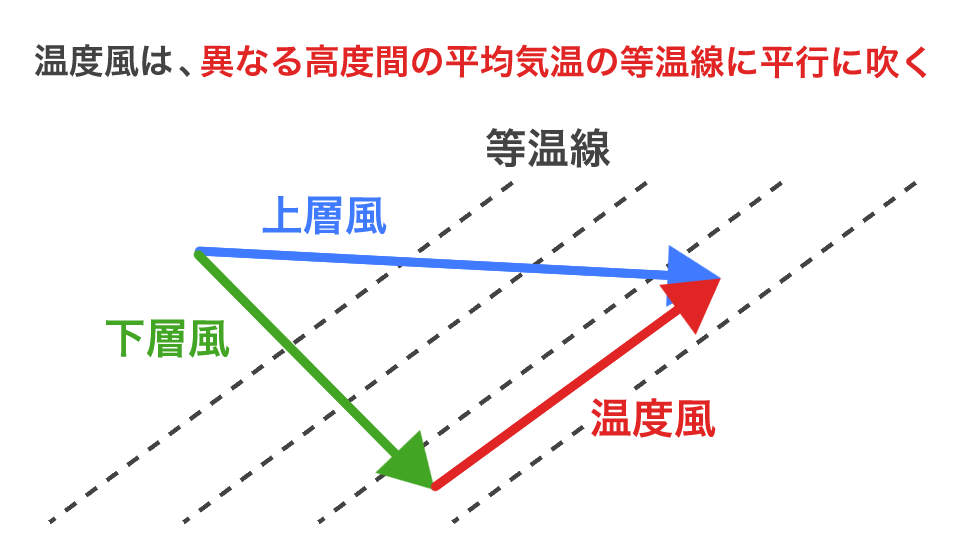

例えば、下図のように、下層と上層の地衡風が観測されていたとします。

このとき、下層風のベクトルの先から、上層風のベクトルの先に向かって引いたベクトル、つまり、鉛直方向の風向・風速の違い(=鉛直シア)を、温度風(または 温度風ベクトル) といいます。

したがって、温度風とは、鉛直方向に見た2点間の風ベクトルの差のことですので、実際に吹いている風ではありません。

温度風で重要な性質は大きく3つです。

① 温度風は、異なる高度間の平均気温の等温線に平行に吹く

温度風は、異なる高度間の平均気温の等温線に平行に吹きます。

つまり、下層と上層の地衡風ベクトルの差(風の鉛直シア)が、異なる高度間の平均気温(=層厚温度)の等温線と平行になるということです。

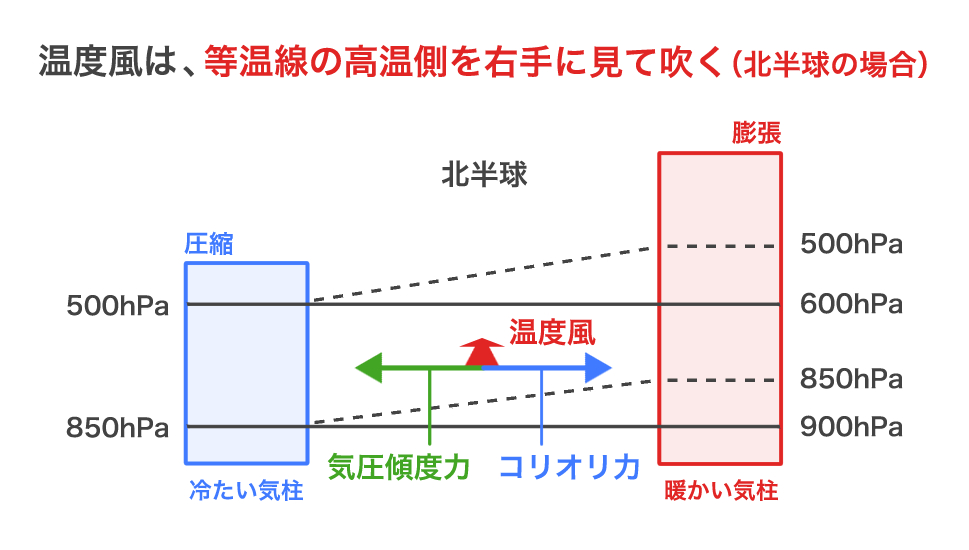

② 温度風は、等温線の高温側を右手に見て吹く(北半球の場合)

北半球では、温度風は等温線の「高温側を右手」に見て吹きます。

(南半球では、高温側を左手に見て吹きます。)

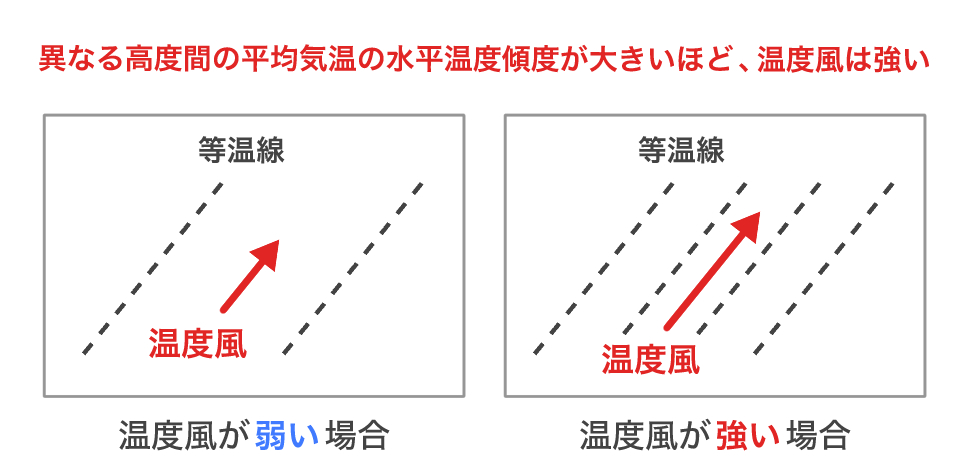

③ 異なる高度間の平均気温の水平温度傾度が大きいほど、温度風は強い

温度風の強さ(=温度風ベクトルの長さ)は、異なる高度間の平均気温の水平温度傾度に比例します。

つまり、短い距離で急激に温度が変わるほど、その間の等温線が密になり、温度風が強くなる(=温度風ベクトルが長くなる)ということです。

てるるん

てるるん温度風について、より詳しく知りたい人は下記記事を読んでみてね!

では、問題に戻りましょう。

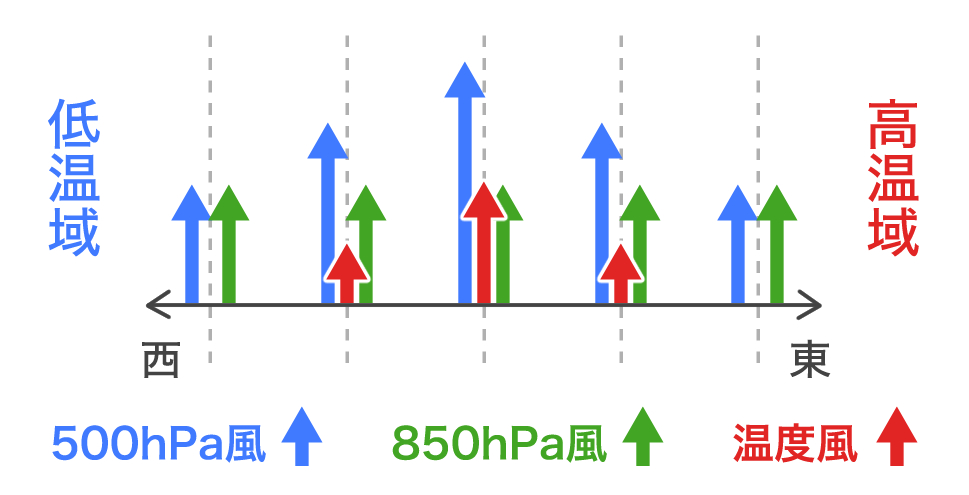

本問は北半球における、ある緯度に沿った地衡風が対象であり、850hPa も 500hPa も南風です。

このことから、下図のように、温度風は南風であり、東側が高温域となります。

つまり、この時点で選択肢は ② か ③ に絞ることができます。

選択肢 ② と ③ の違いは、中心付近の温度傾度が ② は大きく、③ は小さいことです。

温度風の強さは、異なる高度間の平均気温の水平温度傾度が大きいほど、強くなるという関係があります。

本問では、温度風が中心付近で最も強いことから、水平温度傾度も中心付近で最も大きくなると考えることができます。

したがって、本問の解答は、中心付近の温度傾度が大きい ② となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本問と同じ分野の問題

おすすめ記事

コメント