問9

日本の夏に現れる積乱雲について述べた次の文 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 風の鉛直シアが弱い場に発生する積乱雲は、通常、水平スケールが1km未満、時間スケールが1時間未満の現象である。

(b) 条件付き不安定の大気中で、何らかの原因で地上付近の空気塊が持ち上げ凝結高度まで持ち上げられると、空気塊は浮力により自力で上昇するようになり、積乱雲を発生させることがある。

(c) 雨粒の蒸発や、あられやひょうなどの氷粒子の融解により冷却された空気が積乱雲の下にたまることにより、局地的な高気圧が形成されることがある。

本問は、日本の夏に現れる積乱雲に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)風の鉛直シアが弱い場に発生する積乱雲は、通常、水平スケールが1km未満、時間スケールが1時間未満の現象である。

→ 答えは 誤 です。

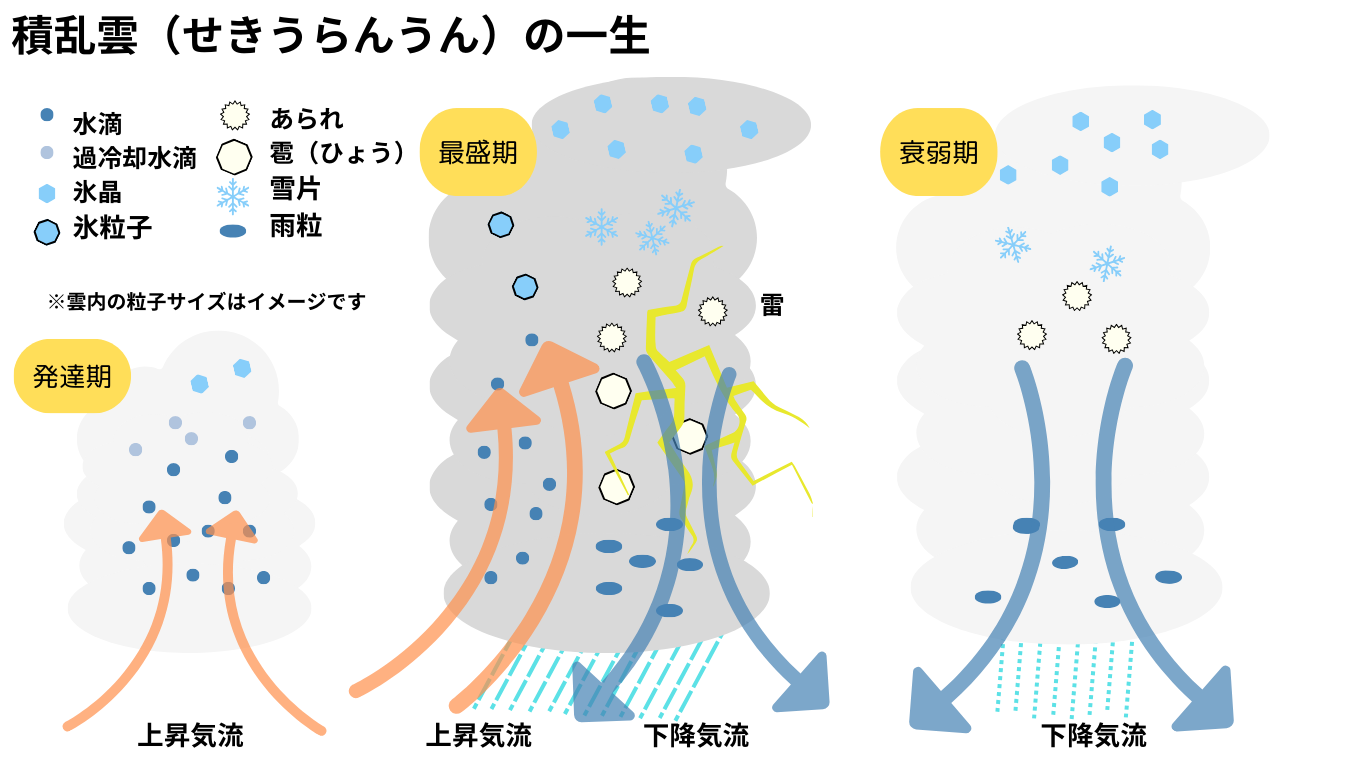

積乱雲は、大気の状態が不安定な時に発生する雲で、発達期、最盛期、衰弱期という3つのライフサイクルを持っています。

このライフサイクルは、およそ1時間程度で完結するため、この短時間で積乱雲が発達するためには、多量の水蒸気が必要です。

この水蒸気を効率的に集めるためには、通常、水平スケールが数十km程度に及ぶ広い範囲が必要です。

一般に、積乱雲の水平スケールは10km程度ですので、問題文の「水平スケールが1km未満」という記述は、積乱雲の実際のスケールと比べて小さすぎます。

このスケールはむしろ、ポッカリと浮かぶ積雲などの小規模な雲に該当します。

したがって、風の鉛直シアが弱い場に発生する積乱雲は、通常、水平スケールが「1km未満」ではなく「10km程度」、時間スケールが「1時間未満」の現象ですので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)条件付き不安定の大気中で、何らかの原因で地上付近の空気塊が持ち上げ凝結高度まで持ち上げられると、空気塊は浮力により自力で上昇するようになり、積乱雲を発生させることがある。

→ 答えは 誤 です。

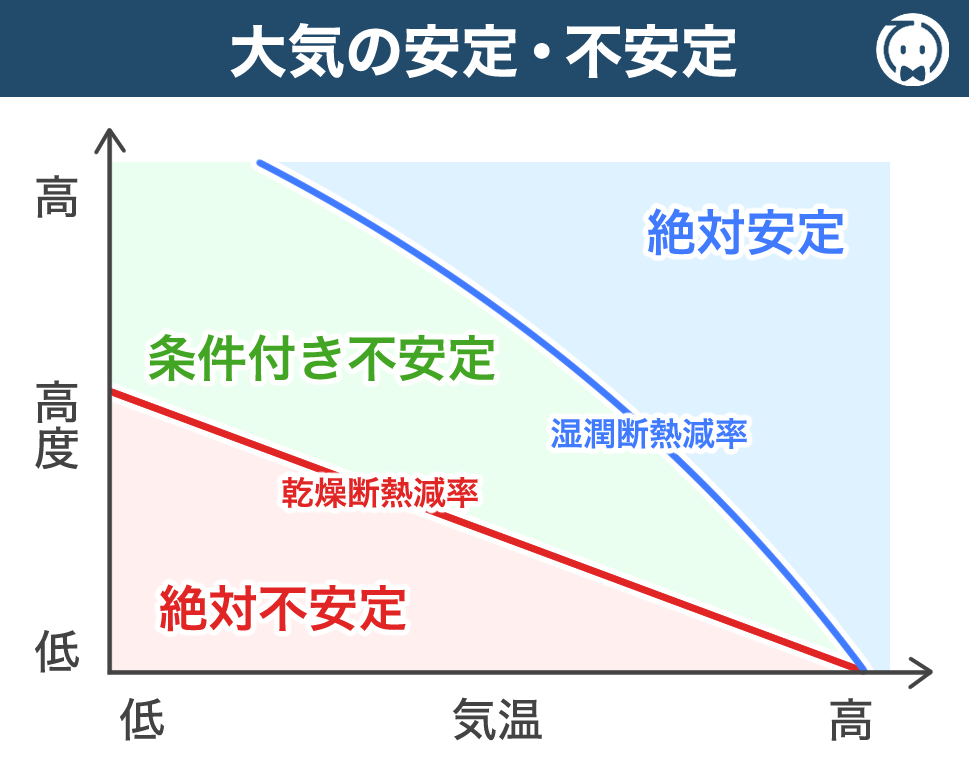

条件付き不安定 とは、大気の安定状態の一つで、乾燥した空気塊が持ち上げられる場合は安定していますが、飽和した空気塊が持ち上げられる場合は不安定になる状態のことです。

具体的には、大気の気温減率が乾燥断熱減率(約9.8℃/km)よりも小さく、湿潤断熱減率(約5℃/km)よりも大きい場合を指します。

この状態では、乾燥している空気塊は安定しますが、湿潤状態になると潜熱の影響で不安定になりやすいという特徴があります。

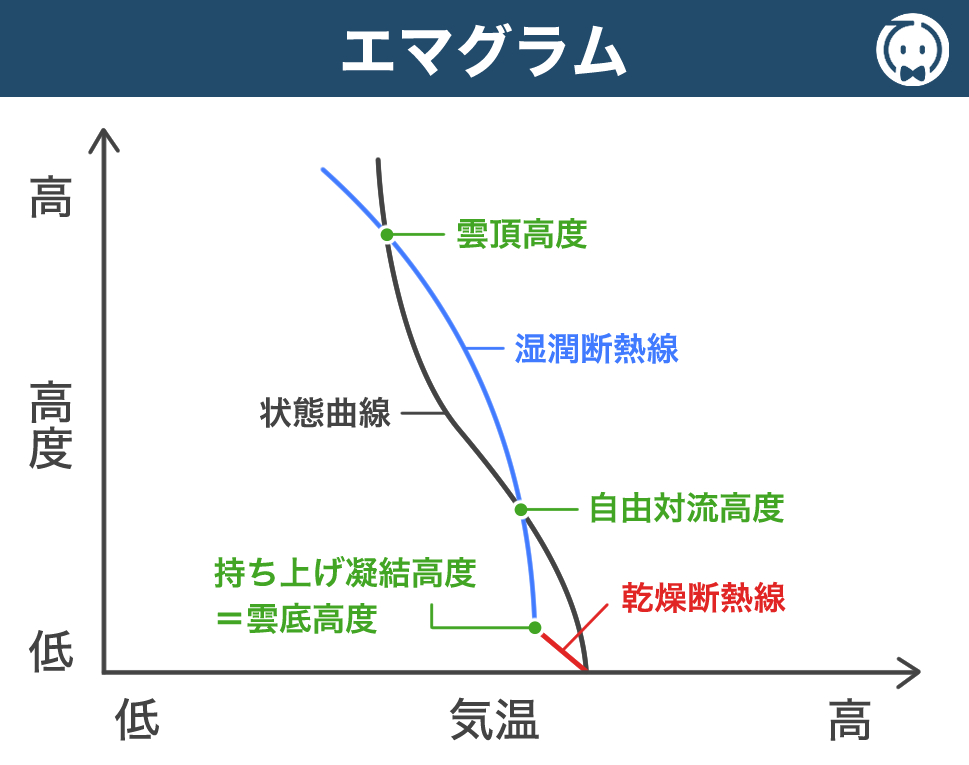

持ち上げ凝結高度 とは、空気塊が上昇して冷却される過程で、露点温度に達し、凝結が始まる高度のことです。

この高度は雲が形成され始めるポイントなので、雲底に相当します。

一方、空気塊が浮力により自力で上昇するためには、周囲の空気よりも軽くなる必要があります。

この状態になる高度を自由対流高度といいます。

自由対流高度 とは、持ち上げられた空気塊が周囲の気温よりも暖かくなり、浮力が発生して自力で上昇を続ける高度のことです。

したがって、条件付き不安定の大気中で、何らかの原因で地上付近の空気塊が「持ち上げ凝結高度」ではなく「自由対流高度」まで持ち上げられると、空気塊は浮力により自力で上昇するようになり、積乱雲を発生させることがありますので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)雨粒の蒸発や、あられやひょうなどの氷粒子の融解により冷却された空気が積乱雲の下にたまることにより、局地的な高気圧が形成されることがある。

→ 答えは 正 です。

積乱雲が最盛期に入ると、強い上昇気流によって雲の中で大量の水滴や氷粒子が形成され、それが激しい降水となって地表に落下します。

この時、降水に伴って、雲の中の冷たい空気が引きずり下ろされることで、強い下降気流が発生します。

下降気流によって雲の下に到達した空気は、通常、未飽和の状態ですので、降ってくる雨粒は蒸発しやすくなります。

この蒸発過程では、空気中の熱が雨粒やあられ、ひょうなどの蒸発に使われるため、周囲の空気はさらに冷却されます。

こうして、冷却された空気は、重く(=密度が大きく)なるため、積乱雲の下にとどまりやすくなります。

このように、積乱雲の下にできた冷たい空気の塊を冷気プールや冷気ドームと呼びます。

冷気プール内では、冷たい空気が高密度で集まり、周囲よりも気圧が高い状態になるため、積乱雲の下に局地的な高気圧が形成されます。

この局地的な高気圧は雷雨性高気圧やメソハイと呼ばれ、雷雨が発生する際に一時的かつ局地的に形成される特徴を持ちます。

したがって、雨粒の蒸発や、あられやひょうなどの氷粒子の融解により冷却された空気が積乱雲の下にたまることにより、局地的な高気圧が形成されることがありますので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 正 とする 4 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント