問15

⽇本の季節予報に関連する⼤気の⼤規模な現象について述べた次の⽂ (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 冬季の極東域の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低いときには、中緯度帯への寒気の流れ込みが弱く⽇本は暖冬になりやすい。

(b) 冬季の地上気圧場において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が⾼く、シベリア付近で平年より気圧が低い時には、⽇本付近への寒気の流れ込みが強く⽇本は寒冬になりやすい。

(c) 夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時には、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しが弱く北⽇本から⻄⽇本は冷夏になりやすい。

(d) 夏季の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、沿海州やオホーツク海の上空にブロッキング⾼気圧が現れるときには、地上天気図にオホーツク海⾼気圧が現れやすく、北⽇本は太平洋側を中⼼に冷夏になりやすい。

本問は、⽇本の季節予報に関連する⼤気の⼤規模な現象に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)冬季の極東域の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低いときには、中緯度帯への寒気の流れ込みが弱く⽇本は暖冬になりやすい。

→ 答えは 誤 です。

本問は、北極振動に関する問題です。

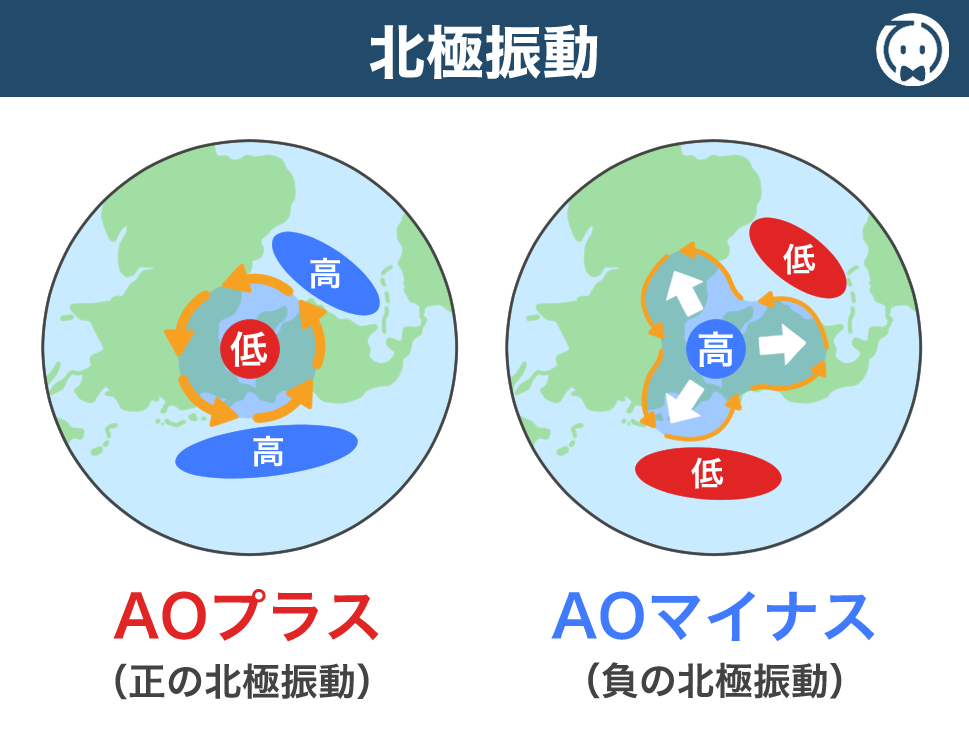

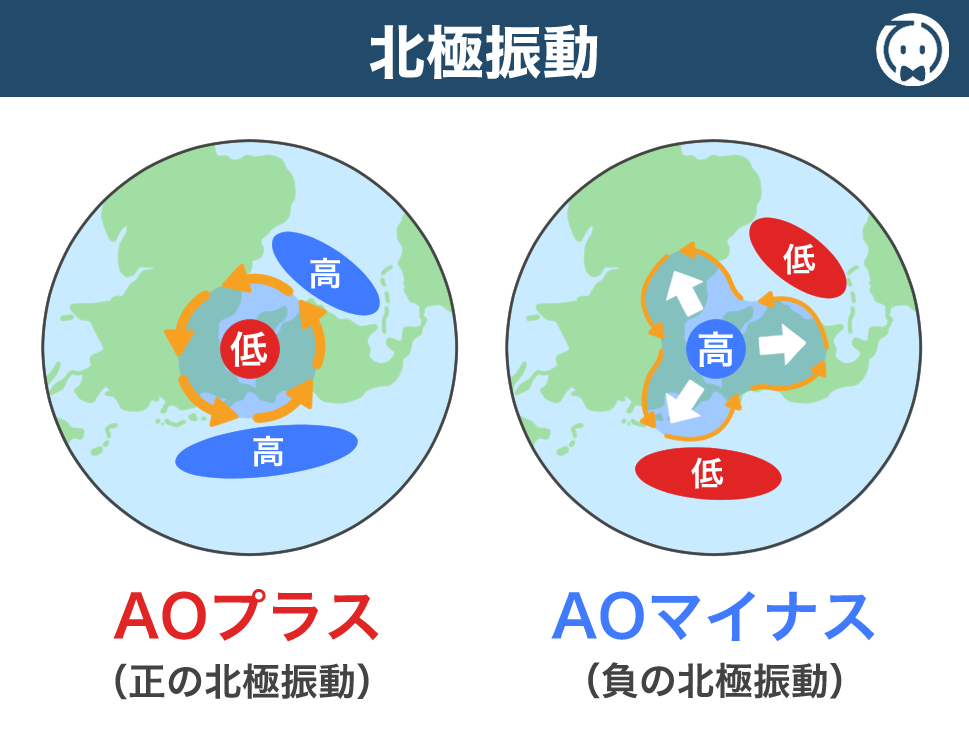

北極振動(Arctic Oscillation:略して AO という)とは、北極付近と中緯度の地上気圧が互いにシーソーのように変動する現象です。

具体的には、北極付近の地上気圧が平年よりも低い時には、中緯度の地上気圧が平年よりも高くなり、この状態を AOプラス といいます。

逆に、北極付近の地上気圧が平年よりも高い時には、

中緯度の地上気圧が平年よりも低くなり、この状態を AOマイナス といいます。

てるるん

てるるんもともと、北極付近の方が中緯度より等高度での気圧差は低くなっているから、さらにこの気圧差が大きくなるのがAOプラス、気圧差が小さくなるのがAOマイナスって覚えるといいよ!

下図は、AOプラスのときと、AOマイナスのときの、北極を中心とした気圧面の平年偏差と寒帯前線ジェット気流を表しています。

寒帯前線ジェット気流は、極側の寒気と赤道側の暖気の境界で形成されるため、南北の気圧差が大きいほど(=温度差が大きいほど)、ジェット気流は強くなります。

つまり、AOプラス のときは、南北の気圧差が大きいため、寒帯前線ジェット気流は強く、その流れはゾーナル・タイプ(東西流型)で、偏差パターンが北極を中⼼とする 同⼼円状 になりやすくなります。

その結果、寒気が北極周辺に閉じ込められるため、日本には寒気が流れ込みにくく、暖冬 になりやすくなります。

一方、AOマイナス のときは、南北の気圧差が小さいため、寒帯前線ジェット気流は弱く、その流れはメリディオナル・タイプ(南北流型)で、偏差パターンが同心円状から崩れ、大きく蛇行 しやすくなります。

その結果、寒気が北極から中緯度へ流れ込みやすくなり、日本は 寒冬 になりやすくなります。

問題文では「偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が⾼く中緯度域が平年より⾼度が低い」ときは「暖冬」になりやすいと書かれています。

偏差パターンが北極を中⼼とする 同心円状 で、暖冬 になるのは AOプラス のときですが、

北極域が平年より⾼度が ⾼く 中緯度域が平年より⾼度が 低く なるのは、AOマイナス のときです。

したがって、冬季の極東域の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、偏差パターンが北極を中⼼とする同⼼円状で北極域が平年より⾼度が「⾼く」ではなく「低く」、中緯度域が平年より⾼度が「低い」ではなく「高い」ときには、中緯度帯への寒気の流れ込みが弱く、⽇本は暖冬になりやすいので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)冬季の地上気圧場において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が⾼く、シベリア付近で平年より気圧が低い時には、⽇本付近への寒気の流れ込みが強く⽇本は寒冬になりやすい。

→ 答えは 誤 です。

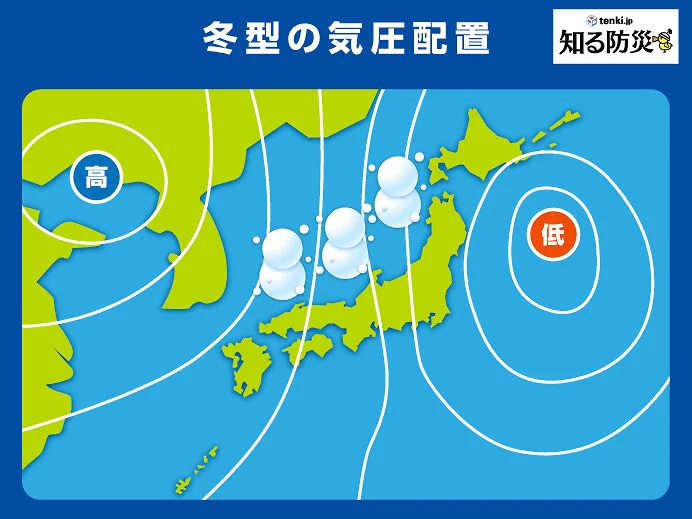

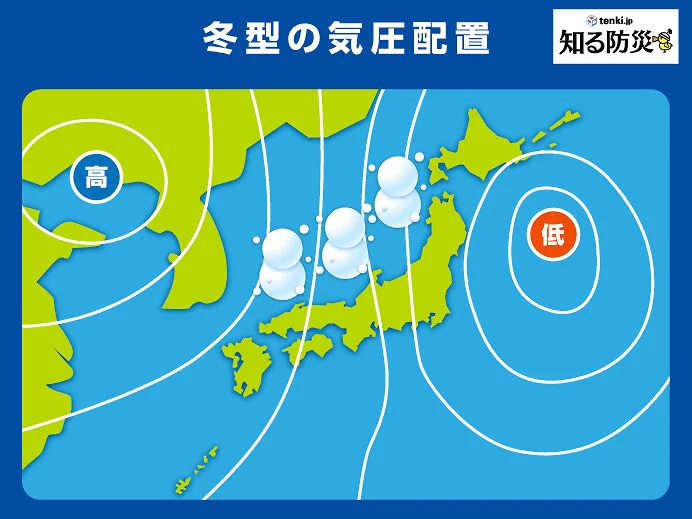

本問は、冬型 (西高東低) の気圧配置に関する問題です。

冬季において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が低く、シベリア付近で平年より気圧が高い気圧場を、冬型 (西高東低) の気圧配置 といいます。

風は気圧の高い方から気圧の低い方へ向かって吹くため、この冬型 (西高東低) の気圧配置になる場合、日本にはシベリア大陸から冷たい北西の風とともに、寒気が流れ込み、日本海側を中心に雪が降り、寒冬 になりやすくなります。

逆に、アリューシャン近海付近で平年より気圧が高く、シベリア付近で平年より気圧が低い気圧場となった場合、冬型 (西高東低) の気圧配置が弱まって、寒気の流れ込みも弱まるため、日本は 暖冬 になりやすくなります。

したがって、冬季の地上気圧場において、アリューシャン近海付近で平年より気圧が「高く」ではなく「低く」、シベリア付近で平年より気圧が「低い」ではなく「高い」時には、⽇本付近への寒気の流れ込みが強く、⽇本は 寒冬 になりやすいので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時には、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しが弱く北⽇本から⻄⽇本は冷夏になりやすい。

→ 答えは 誤 です。

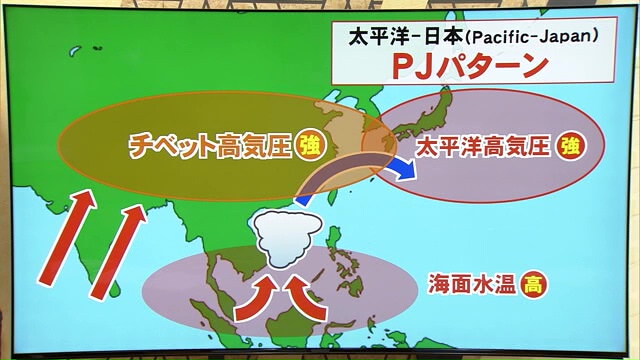

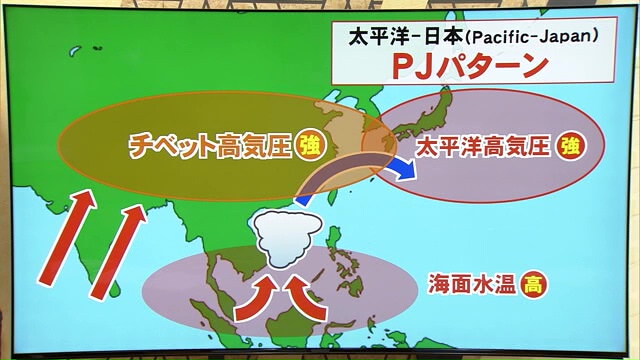

本問は太平洋・日本パターン(PJパターン)に関する問題です。

太平洋・日本パターン(PJパターン)とは、夏季にフィリピン付近の対流活動と日本の天候とが密接に結びついて現れる、大気の遠隔相関現象(テレコネクション)のひとつです。

名前は「Pacific(太平洋)」と「Japan(日本)」から取られています。

具体的には、フィリピン近海の海面水温が高くなって低気圧偏差となり、積乱雲が活発に発生すると、そのエネルギーが大気中を波のように伝わって、日本付近では高気圧偏差となります。

その結果、太平洋高気圧の張り出しが強まって、日本付近は晴れやすくなり、猛暑 につながります。

このようにPJパターンは、遠く離れた熱帯と日本の気候をつなぐ「テレコネクション」の代表的な例とされています。

したがって、夏季にフィリピン付近で積雲対流活動が活発な時には、太平洋⾼気圧の本州付近への張り出しが「弱く」ではなく「強く」、北⽇本から⻄⽇本は「冷夏」ではなく「猛暑」になりやすいので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)夏季の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、沿海州やオホーツク海の上空にブロッキング⾼気圧が現れるときには、地上天気図にオホーツク海⾼気圧が現れやすく、北⽇本は太平洋側を中⼼に冷夏になりやすい。

→ 答えは 正 です。

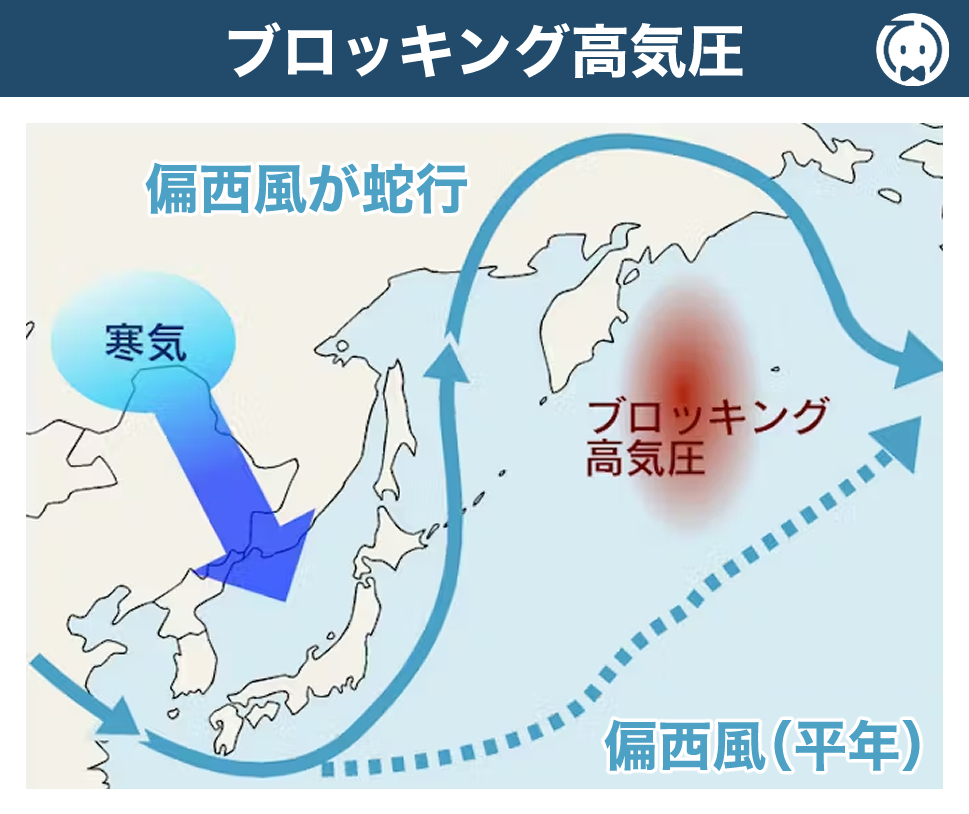

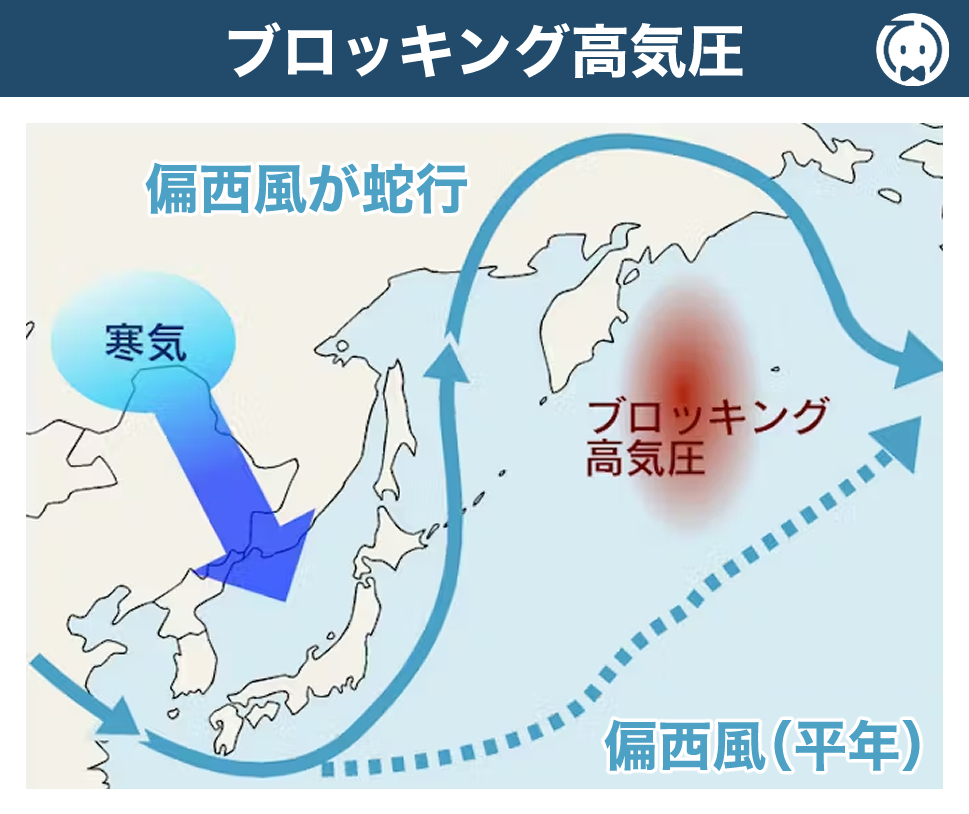

本問はブロッキング高気圧とオホーツク海高気圧に関する問題です。

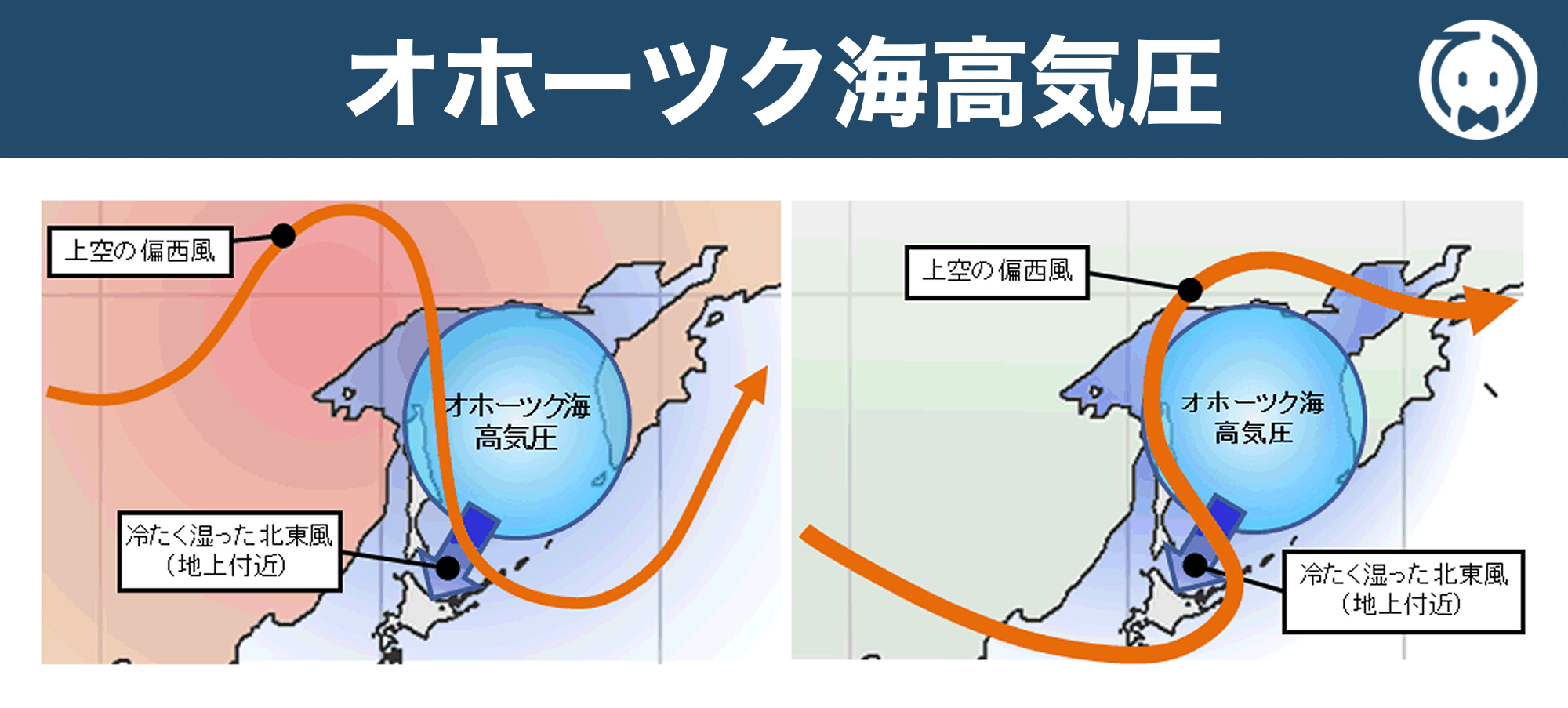

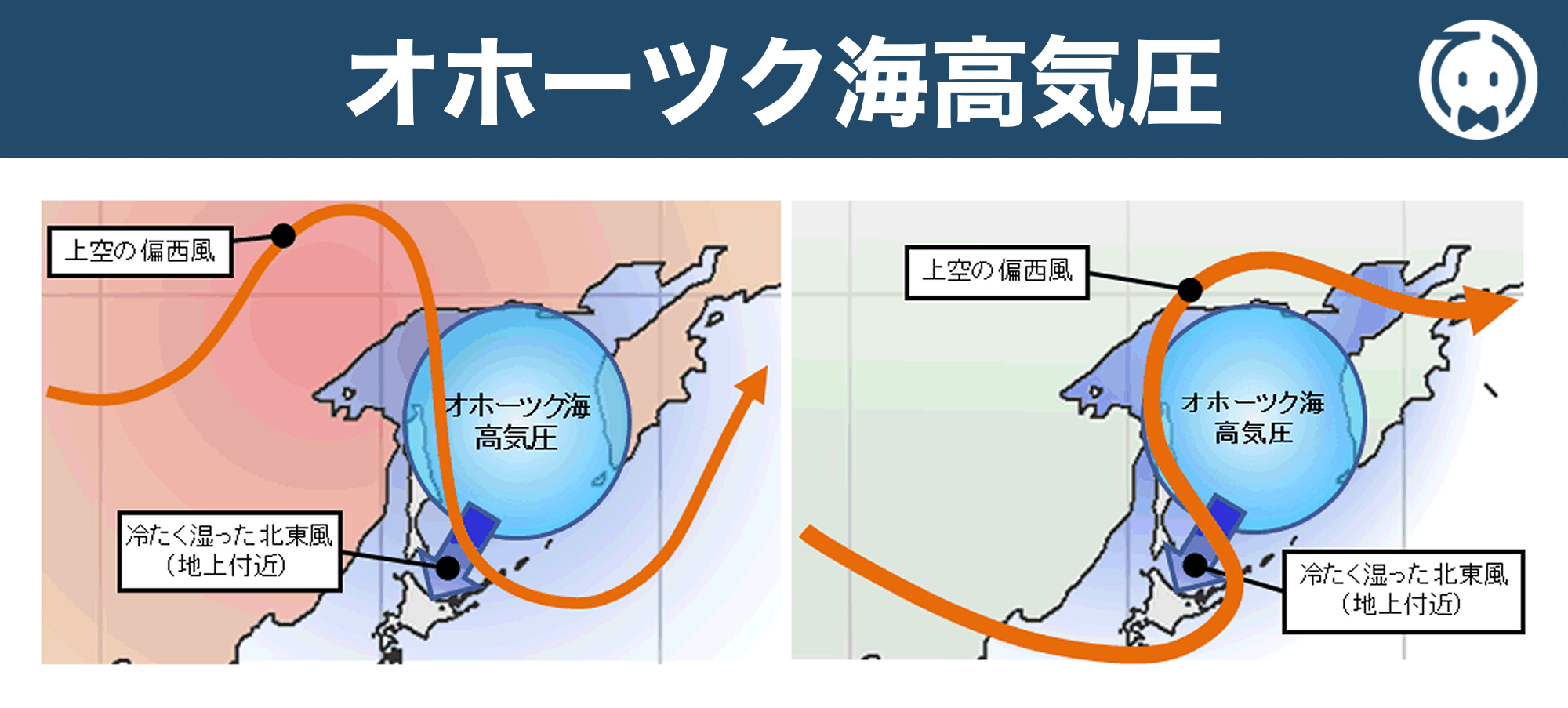

ブロッキング高気圧 とは、中・高緯度の上層ジェット気流が南北に大きく蛇行したときにできる背の高い大規模な高気圧のことです。

このブロッキング高気圧が沿海州やオホーツク海の上空にできると、オホーツク海付近では上空からの下降流の影響で、地上でも高気圧が発達・停滞しやすくなります。

また、オホーツク海は初夏まで海氷が残る冷たい海域であり、海水は暖まりにくいため周囲より気温が低く、海面付近の気圧が相対的に高くなりやすいという特徴があります。

北と西が陸地に囲まれた独特の地形も、冷たい空気を滞留させて高気圧の維持を助けます。

このようにしてオホーツク海の地上付近にできる高気圧のことを オホーツク海高気圧 といいます。

オホーツク海高気圧が停滞すると、高気圧の縁辺を回る冷たく湿った北東気流(やませ)が北日本や関東北部の太平洋側に長期間流れ込みやすくなります。

その結果、曇りや雨の日が続き、日照不足や気温の低下によって 冷夏 になりやすくなります。

したがって、夏季の 500hPa 等圧⾯⾼度場において、沿海州やオホーツク海の上空にブロッキング⾼気圧が現れるときには、地上天気図にオホーツク海⾼気圧が現れやすく、北⽇本は太平洋側を中⼼に 冷夏 になりやすいので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 誤 (c) 誤 (d) 正 とする 5 となります。

書いてある場所:ー

書いてある場所:P376(オホーツク海高気圧)、P384〜385(冬型の気圧配置)

書いてある場所:P355〜356(オホーツク海高気圧)

書いてある場所:P182(テレコネクション)、P350〜351(北極振動)、P375〜376(冬型の気圧配置)、P380(ブロッキング高気圧)、P383〜384(オホーツク海高気圧)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント