問2

気象庁が⾏っている⾼層気象観測について述べた次の⽂ (a) 〜 (d) の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から 1 つ選べ。

(a) GPS ゾンデによる観測では、上空の気圧は、気温、湿度、GPS の⾼度情報及び地上気圧を⽤いて算出されている。

(b) ラジオゾンデによる観測では、⾵向・⾵速は、ゾンデに取り付けられた⾵向・⾵速センサにより直接観測されている。

(c) ウィンドプロファイラによる観測では、上空の⼤気が乾燥していると、散乱され戻ってくる電波が弱くなり、観測できる⾼度が低くなる傾向がある。

(d) ウィンドプロファイラは、上空の⾵を⾼度 500m 毎に 20 分間隔で観測しており、得られた観測データは実況の監視や数値予報に利⽤されている。

本問は、気象庁が⾏っている⾼層気象観測に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)GPS ゾンデによる観測では、上空の気圧は、気温、湿度、GPS の⾼度情報及び地上気圧を⽤いて算出されている。

→ 答えは 正 です。

GPSゾンデ(ラジオゾンデ)による観測とは、気球にGPSゾンデ(ラジオゾンデ)を吊り下げて飛揚し、上空約30kmまでの気温・湿度・風向・風速をそれぞれ気圧(高度)とともに観測することをいいます。

画像出典:気象庁ホームページ「高層気象観測(GPSゾンデ観測)」

ラジオゾンデ とは、上空の気温、湿度などの気象要素を直接測定するセンサーと、測定した情報を無線送信する無線送機を備えた気象観測機器です。

気象庁が使用しているラジオゾンデは、

高度の計算や風向・風速の測定にGPS信号から得られた情報を用いるタイプのもので GPSゾンデ と呼ばれています。

GPSゾンデによる気象要素の測定・算出方法

| 要素 | 方法(iMS-100) | 方法(RS41-SG) |

|---|---|---|

| 気温 | サーミスタを使用 | 線形白金抵抗式温度センサを使用 |

| 湿度 | 静電容量湿度センサを使用 | 薄膜静電容量式湿度センサを使用 |

| 風向 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 風速 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 高度 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 気圧 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 |

このGPSゾンデには、気圧計は搭載されておらず、気圧はゾンデが受信するGPS信号の測位データから導かれる観測高度と、ゾンデ本体のセンサーで観測した気温と湿度を用いて求めています。

したがって、GPS ゾンデによる観測では、上空の気圧は、気温、湿度、GPS の⾼度情報及び地上気圧を⽤いて算出されていますので、答えは 正 となります。

ラジオゾンデを用いた高層気象観測は、毎日2回、世界中の約800か所で、同時刻(日本では9時と21時)に観測が行われています。

(線状降水帯による大雨が予想される時や台風接近時などには、気象庁では日本時間の3時または15時に臨時観測を行うこともあります。)

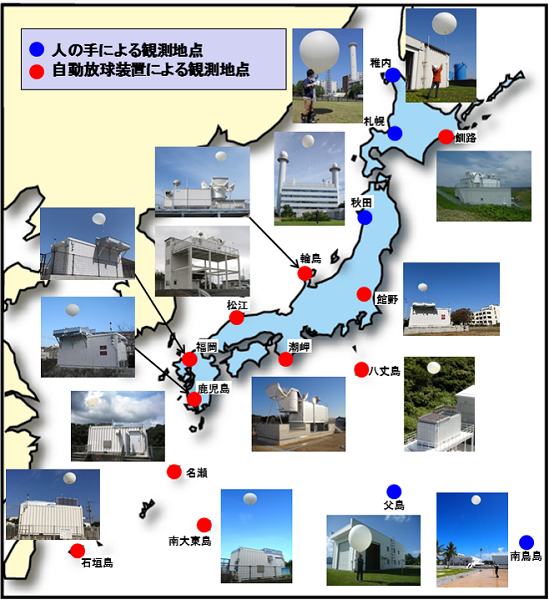

また、気球の飛揚は、人の手で飛揚する方法と、自動放球装置を用いて自動で飛揚する方法があり、気象庁では、下図のように16か所の気象官署で観測を行っています。

(気象庁はこのほか、海洋気象観測船での高層気象観測や、南極昭和基地におけるGPSゾンデ観測、オゾンゾンデ観測などを行っています。)

人の手で飛揚する方法はこちら↓

自動放球装置を用いて自動で飛揚する方法はこちら↓

本問の解説:(b) について

(問題)ラジオゾンデによる観測では、⾵向・⾵速は、ゾンデに取り付けられた⾵向・⾵速センサにより直接観測されている。

→ 答えは 誤 です。

下表のとおり、上空の風向・風速は、GPS信号から得られた情報を用いて求めています。

つまり、GPSゾンデに風向風速計は搭載されておらず、飛揚したGPSゾンデがどの高さで、どの方向に、どれくらい流されたかをGPSで測定することで、風向・風速を求めている、ということです。

GPSゾンデによる気象要素の測定・算出方法

| 要素 | 方法(iMS-100) | 方法(RS41-SG) |

|---|---|---|

| 気温 | サーミスタを使用 | 線形白金抵抗式温度センサを使用 |

| 湿度 | 静電容量湿度センサを使用 | 薄膜静電容量式湿度センサを使用 |

| 風向 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 風速 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 高度 | GPSの測位情報から算出 | GPSの測位情報から算出 |

| 気圧 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 | 気温、湿度、GPSの測位情報から算出 |

したがって、ラジオゾンデによる観測では、⾵向・⾵速は、「ゾンデに取り付けられた⾵向・⾵速センサにより直接観測されている」のではなく「GPS信号から得られた情報を用いて、上空の風向・風速を求めています」ので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)ウィンドプロファイラによる観測では、上空の⼤気が乾燥していると、散乱され戻ってくる電波が弱くなり、観測できる⾼度が低くなる傾向がある。

→ 答えは 正 です。

ウィンドプロファイラは、「大気の屈折率のゆらぎ」を利用して観測しています。

大気の屈折率 とは、物質中を進む光や電波が曲がる度合いのことであり、気温や湿度、大気中の水蒸気量などによって決まります。

気温や湿度、水蒸気量は大気中で一様ではないので、大気の屈折率も大気中で一様ではありません。

例えば、ある場所では暖かく湿っており、別の場所では冷たく乾燥しているかもしれません。

こうした違いがあると、大気中の屈折率に変化(=空間変動)が生じます。

この変化が 大気の屈折率のゆらぎ です。

電波は通常、直進しますが、大気の屈折率のゆらぎがあるところでは、電波の進む向きや速さが変わります。

この屈折率のゆらぎが広範囲にわたると、電波はそのゆらぎによって様々な方向に進むようになり、結果として、電波が散乱し、その一部がウィンドプロファイラの元へ戻ってくるようになります。

ウィンドプロファイラは、このように散乱して戻ってきた電波をキャッチして、上空の風向や風速を測定しています。

屈折率のゆらぎが大きいほど、より多くの電波が散乱されるため、ウィンドプロファイラで検出できる信号も強くなります。

てるらん

てるらんじゃあ、どういう時に屈折率のゆらぎが大きくなるの?

屈折率のゆらぎは、大気中の水蒸気量が多いほど、大きくなることが分かっています。

イメージとしては、大気中の水蒸気量が多い霧の中では、車のライトが散乱してぼやけて見えるのと同じだよ!

つまり、大気中の水蒸気量が多く、上空の大気が湿っているほど、ウィンドプロファイラの発射した電波が散乱されやすくなり、その散乱された電波を受信することで、より高い高度まで観測が可能になるのです。

逆に、乾燥した空気では屈折率のゆらぎが小さいので、散乱される電波も弱く、ウィンドプロファイラが観測できる高度も低くなります。

実際に、ウィンドプロファイラの観測可能な高度には季節変化があり、水蒸気量が多い暖候期には観測可能な高度が高く、水蒸気量が少ない寒候期には観測高度が低くなる傾向があります。

したがって、ウィンドプロファイラによる観測では、上空の⼤気が乾燥していると、散乱され戻ってくる電波が弱くなり、観測できる⾼度が低くなる傾向がありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)ウィンドプロファイラは、上空の⾵を⾼度 500m 毎に 20 分間隔で観測しており、得られた観測データは実況の監視や数値予報に利⽤されている。

→ 答えは 誤 です。

ウィンドプロファイラは、上空の風を高度 300m 毎に 10 分間隔で観測しています。

また、観測データが得られる高度は、季節や天気などの気象条件によって変わりますが、最大で 12km 程度までの上空の風向・風速を観測することができます。

したがって、ウィンドプロファイラは、上空の⾵を「⾼度 500m 毎に 20 分間隔」ではなく「高度 300m 毎に 10 分間隔」で観測しており、得られた観測データは実況の監視や数値予報に利⽤されていますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 誤 (c) 正 (d) 誤 とする 3 となります。

書いてある場所:P250(ウィンドプロファイラ)

書いてある場所:P167〜168(高層気象観測、ラジオゾンデ)

書いてある場所:P80〜87(高層気象観測、GPSゾンデ観測)、P183〜185(ウィンドプロファイラ)

書いてある場所:P259〜262(ウィンドプロファイラ観測)

気象庁ホームページ「ウィンドプロファイラ」

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント