問3

気象庁の⼆重偏波気象ドップラーレーダーによる降⽔の観測について述べた次の⽂章の下線部 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から 1 つ選べ。

⼆重偏波気象ドップラーレーダーは、⽔平⽅向と垂直⽅向の2つの異なる振動⾯をもつ電波(それぞれ⽔平偏波、垂直偏波という)を送受信することで、従来の気象ドップラーレーダーよりも多くの情報を取得可能な観測装置である。

レーダーから送信された電波が反射されてから戻ってくるまでの経路上に強い降⽔がある場合には、それより遠⽅の降⽔については、(a) 電波が減衰してしまい実際の降⽔よりも弱いエコーが観測されることがある。電波は⾬粒のある空気中を進むとき、⾬粒がない空気中と⽐べて伝搬速度が少し遅くなる性質がある。また、⾬粒は⼤きいほど空気抵抗を受けて扁平になるが、氷粒⼦は扁平にはならない。

⼆重偏波気象ドップラーレーダーでは、このような電波や⾬粒の特徴を踏まえて、(b) ⽔平偏波と垂直偏波の反射波の位相差を⽤いることにより、⾬の強さを従来の気象ドップラーレーダーより正確に推定することが可能である。さらに、降⽔粒⼦は種別によって形状が異なるので、(c) ⽔平偏波と垂直偏波の反射波の振幅の⽐から降⽔粒⼦の形や種別を推定することが可能である。

本問は、気象庁の⼆重偏波気象ドップラーレーダーによる降⽔の観測に関する問題です。

まずは、気象レーダーの基礎知識をおさえておきましょう。

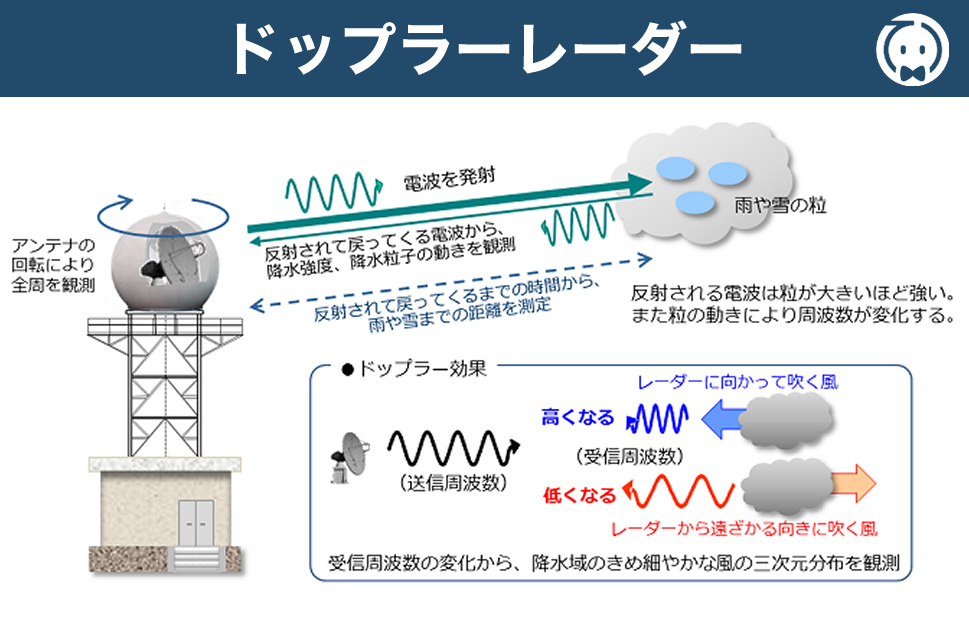

一般に、気象レーダー とは、アンテナを回転させながら電波(マイクロ波)を発射し、半径数百kmの広範囲内に存在する雨や雪を観測する気象測器です。

発射した電波が戻ってくるまでの時間から、雨や雪までの距離を測り、戻ってきた電波(レーダーエコー)の強さから、雨や雪の強さを推定します。

この気象レーダーが進化して、戻ってきた電波の周波数のずれ(=ドップラー効果)による、

雨や雪の動き(=降水域の風)も観測できるようになったものがドップラーレーダーです。

てるるん

てるるん例えるなら、魚群探知機にスピードガンの機能が付け加わって、魚の分布だけじゃなく、魚がどっちに向かって泳いでいるかも分かるようになった、という感じだよ!

なるほど!

つまり、気象レーダーでは、どこに雨雲があって、どこで雨が降っているか、ということしか分からなかったのが、ドップラーレーダーでは、その雨雲や雨がどの方向にどれくらいの速さで移動しているか、という動きも分かるようになったんだね!

気象庁では1954年に気象レーダーの運用を開始し、2013年に国内全ての気象レーダーがドップラーレーダーに更新されました。

(参考:気象庁報道発表資料「全国 20 か所の気象レーダーが全てドップラーレーダーになりました」)

また、2020年3月からは二重偏波ドップラーレーダーへの更新が進められています。

2024年3月時点では、全20か所のうち14か所が二重偏波ドップラーレーダーに更新されています。

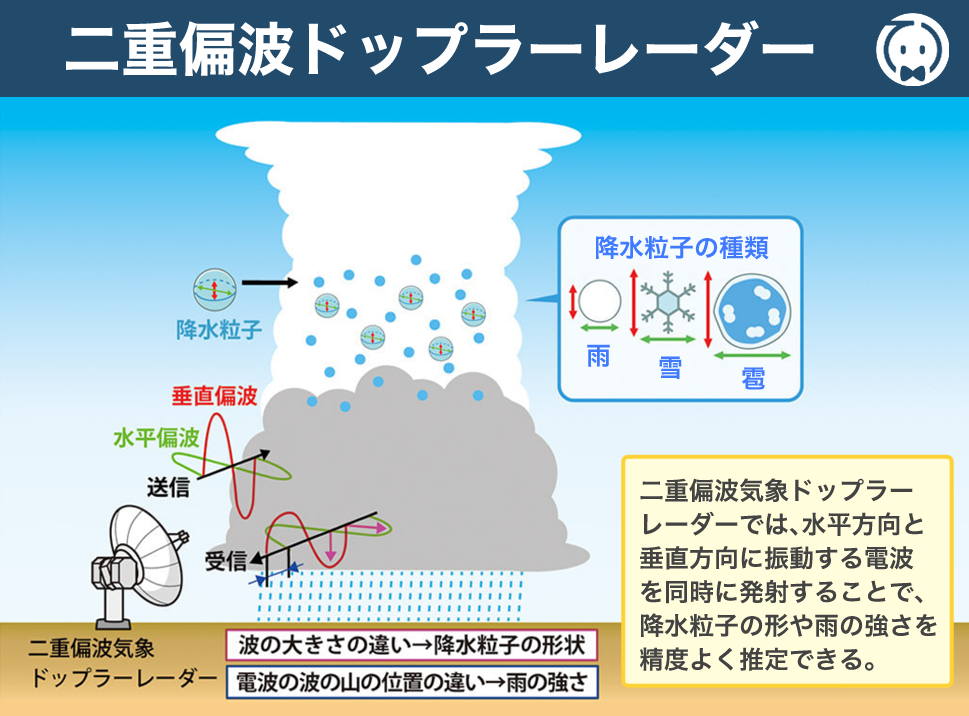

二重偏波ドップラーレーダー とは、水平方向と垂直方向に振動する電波(=水平偏波と垂直偏波)を用いる気象レーダーのことで、これまでのドップラーレーダーに比べて、降水粒子の種類(雨、雪、氷の粒など)が正確に判別できるようになったり、降水強度の観測精度が向上したりしています。

(参考資料:気象庁「二重偏波レーダーとは」)

天気予報が楽しくなる空のしくみ 朝日新聞出版

本問の解説:(a) について

(問題)レーダーから送信された電波が反射されてから戻ってくるまでの経路上に強い降⽔がある場合には、それより遠⽅の降⽔については、(a) 電波が減衰してしまい実際の降⽔よりも弱いエコーが観測されることがある。電波は⾬粒のある空気中を進むとき、⾬粒がない空気中と⽐べて伝搬速度が少し遅くなる性質がある。また、⾬粒は⼤きいほど空気抵抗を受けて扁平になるが、氷粒⼦は扁平にはならない。

→ 答えは 正 です。

気象レーダー観測では、雨や雪の粒に反射された電波(エコー)の強さから降水の強度を観測しています。

しかし、アンテナから電波が反射されて戻って来るまでの経路上に強い降水がある場合には、電波は降水粒子によって減衰されて戻って来ることになり、実際の降水強度よりもエコーが弱く観測されてしまいます。

また、レーダーサイト(=気象レーダーが設置されている場所)付近で激しい降水がある場合にも、アンテナを覆っているレーダードームの表面に薄い水の膜ができて、同様に電波が減衰してしまうことがあります。

さらに、冬季にレーダードームの表面に着氷がある場合にも、電波はさらに強い減衰を受けて降水強度は、実際よりも弱く観測されてしまいます。

したがって、レーダーから送信された電波が反射されてから戻ってくるまでの経路上に強い降⽔がある場合には、それより遠⽅の降⽔については、電波が減衰してしまい実際の降⽔よりも弱いエコーが観測されることがありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)⼆重偏波気象ドップラーレーダーでは、このような電波や⾬粒の特徴を踏まえて、(b) ⽔平偏波と垂直偏波の反射波の位相差を⽤いることにより、⾬の強さを従来の気象ドップラーレーダーより正確に推定することが可能である。

→ 答えは 正 です。

二重偏波気象ドップラーレーダーが利用するデータの中に「 水平偏波と垂直偏波の反射波の 位相の差 」というパラメータがあります。

このパラメータは、雨の強さ(降水強度)を推定する際に用いられます。

電波は雨粒などの水中を通過するとき、何もない大気中を進む場合よりも速度が遅くなります。

特に、強い雨ほど(雨粒が扁平なため)、水平偏波の速度が垂直偏波に比べて遅くなる傾向があります。

このような速度差によって生じる位相のずれを利用することで、降水強度を推定することができるという仕組みです。

したがって、二重偏波気象ドップラーレーダーでは、⽔平偏波と垂直偏波の反射波の位相差を⽤いることにより、⾬の強さを従来の気象ドップラーレーダーより正確に推定することが可能ですので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)さらに、降⽔粒⼦は種別によって形状が異なるので、(c) ⽔平偏波と垂直偏波の反射波の振幅の⽐から降⽔粒⼦の形や種別を推定することが可能である。

→ 答えは 正 です。

二重偏波気象ドップラーレーダーが利用するデータの中に「 水平偏波と垂直偏波の反射波の 振幅の比 」というパラメータがあります。

このパラメータは、降水粒子の形状や種別(雨粒や霧雨、雹など) を推定する際に用いられます。

例えば、霧雨や雹は球形に近い粒子であるのに対し、雨粒は大きくなるにつれて扁平になるという性質があります。

この形状の違いは、水平偏波と垂直偏波の「反射波の振幅の比」に現れます。

この比を解析することで、降水粒子の縦横の比を把握し、その形状を推定することができるという仕組みです。

したがって、降⽔粒⼦は種別によって形状が異なりますので、⽔平偏波と垂直偏波の反射波の振幅の⽐から降⽔粒⼦の形や種別を推定することが可能ですので、答えは 正 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 正 とする 1 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント