問4

気象に関する数値予報について述べた次の文 (a) ~ (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 観測点が密な陸上などの地域の観測データの情報は、データ同化と数値予報を繰り返すことにより、観測点が疎らな海上などの地域の解析値にも反映される。

(b) プリミティブ方程式を用いる気象庁の全球モデルでは、大気の鉛直流は水平方向の運動方程式を使って予測した水平風から連続の式を用いて求めている。

(c) 気温・気圧などの気象要素は、水平方向の変化に比べて鉛直方向の変化の方が大きいので、気象庁のメソモデルや局地モデルでは鉛直方向の層の間隔を水平格子間隔より大きくしている。

本問は、数値予報に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)観測点が密な陸上などの地域の観測データの情報は、データ同化と数値予報を繰り返すことにより、観測点が疎らな海上などの地域の解析値にも反映される。

→ 答えは 正 です。

数値予報モデルを実行するためには、初期時刻の気温、風、水蒸気量など、3次元空間の全ての格子点に大気の物理量(初期値)を与えなければなりません。

この初期値の精度が数値予報の精度を左右するため、精度の高い初期値を作成することが重要です。

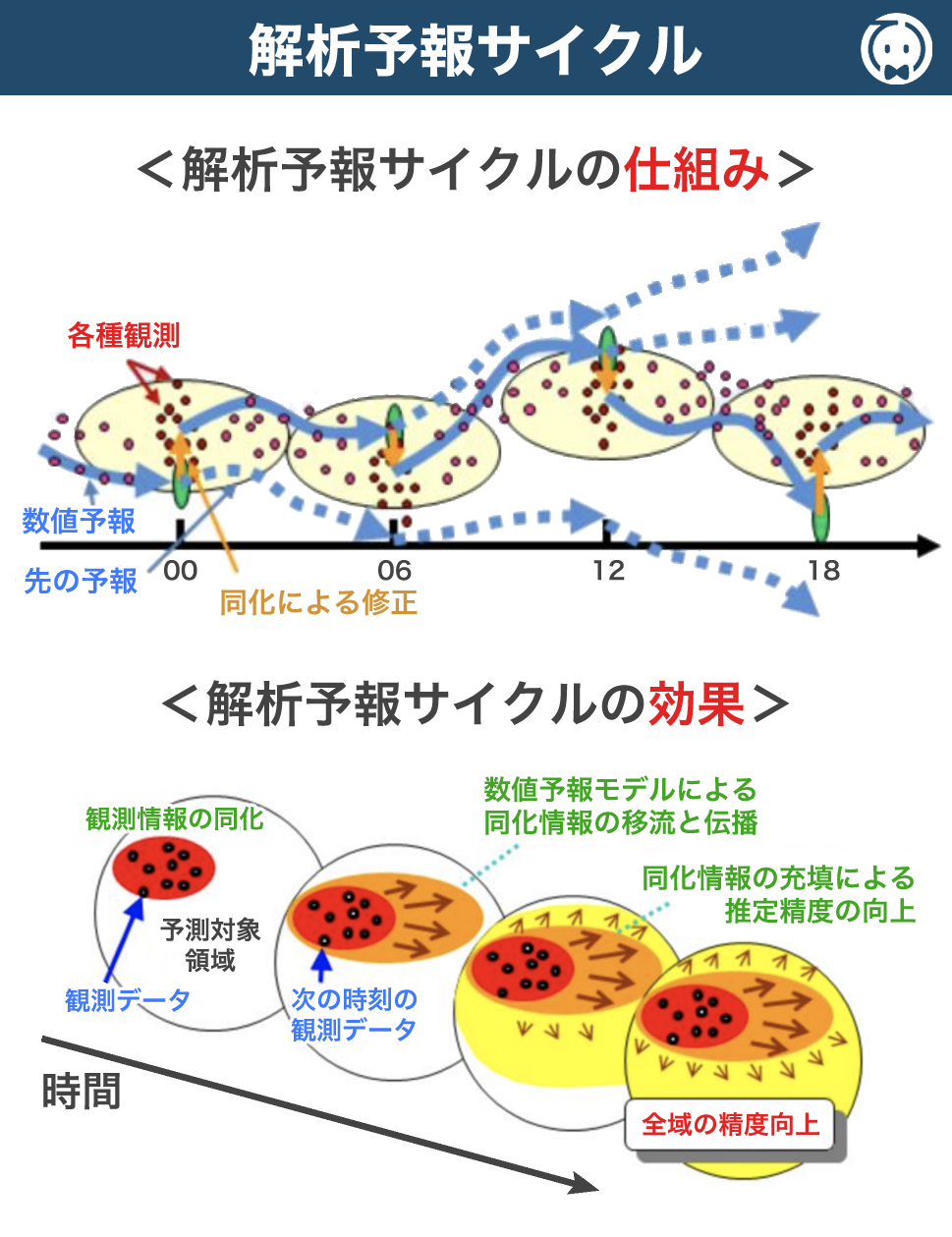

これを実現するために「解析予報サイクル」という手法が用いられます。

解析予報サイクル とは、数値予報モデルで得られた予報値を、次の解析(データ同化)の第一推定値として利用し、その解析値を初期値として次の予報を行うというサイクルを繰り返す手法です。

具体的には、ある時刻を初期時刻として予報を計算し、その予報結果を次の時刻の客観解析の第一推定値として利用します。

その後、観測データを取り込んで修正(データ同化)し、新たな解析値を作成します。

この解析値は次の予報の初期値となり、サイクルが繰り返されます。

このような解析予報サイクルを繰り返すことによって、観測データの影響は、数値予報モデルを介して周囲に広がっていきます。

例えば、偏西風が卓越する中緯度では、大陸東岸で収集された観測データが、偏西風の影響で東海上の解析値に伝わり、その地域の数値予報の精度向上に寄与します。

このように、データ同化と数値予報を繰り返すことで、観測データの影響が広がり、観測点の少ない地域でも精度の高い解析値が得られる仕組みとなっています。

したがって、観測点が密な陸上などの地域の観測データの情報は、データ同化と数値予報を繰り返すことにより、観測点が疎らな海上などの地域の解析値にも反映されますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)プリミティブ方程式を用いる気象庁の全球モデルでは、大気の鉛直流は水平方向の運動方程式を使って予測した水平風から連続の式を用いて求めている。

→ 答えは 正 です。

気象庁の全球モデルでは、水平スケールが鉛直スケールに比べて非常に大きい現象(総観規模現象)を扱うため、静力学平衡の近似を採用しています。

静力学平衡 とは、鉛直方向の気圧傾度力と重力が釣り合っている状態を指し、この仮定を置くことで鉛直方向の運動方程式を計算する必要がなくなります。

この近似を前提とした方程式系を プリミティブ方程式系 と呼び、それを用いた数値予報モデルを「プリミティブモデル」または「静力学モデル」といいます。

静力学平衡を仮定することで計算量を削減し、効率的に予測を行うことができますが、鉛直方向の運動方程式を使えないため、鉛直流(鉛直速度)を直接計算することはできません。

そこで、プリミティブモデルでは、水平風を水平方向の運動方程式で予測し、それを連続の式(空気の質量保存を表す方程式)と組み合わせることで鉛直流を間接的に求めています。

具体的には、連続の式が鉛直方向の質量移動を考慮することで、水平風の変化から鉛直流を計算します。

この方法は、水平スケールが十分に大きい場合に有効であり、全球モデルに適したアプローチです。

したがって、プリミティブ方程式を用いる気象庁の全球モデルでは、大気の鉛直流は水平方向の運動方程式を使って予測した水平風から連続の式を用いて求めていますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

(問題)気温・気圧などの気象要素は、水平方向の変化に比べて鉛直方向の変化の方が大きいので、気象庁のメソモデルや局地モデルでは鉛直方向の層の間隔を水平格子間隔より大きくしている。

→ 答えは 誤 です。

気温や気圧などの気象要素は、水平方向よりも鉛直方向での変化の方が大きいという特徴があります。

このため、これらを正確に表現するためには、数値予報モデルにおいて鉛直方向の層の間隔を細かく設定する必要があります。

例えば、メソモデルの水平分解能は5kmですが、鉛直層数は96層で、最上層の高度は37.5kmとなっています。

(参照:気象庁「令和5年度数値予報解説資料集 第4章 資料編」の「4.1.3 メソ数値予報システム(メソモデル (MSM) ・メソ解析 (MA) )」)

また、局地モデルの水平分解能は2kmですが、鉛直層数は76層で、最上層の高度は21.8kmとなっています。

(参照:気象庁「令和5年度数値予報解説資料集 第4章 資料編」の「4.1.5 局地数値予報システム(局地モデル (LFM) ・局地解析 (LA) )」)

さらに、大気の動きを考えると、上層ほど水平方向の流れが卓越し、下層ほど鉛直方向の流れの変化が顕著になります。

この特性を反映させるために、地形や境界層の表現も考慮しながら、下層ほど層の間隔をさらに細かく設定しています。

したがって、気温・気圧などの気象要素は、水平方向の変化に比べて鉛直方向の変化の方が大きいので、気象庁のメソモデルや局地モデルでは鉛直方向の層の間隔を水平格子間隔より「大きく」ではなく「小さく」していますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 誤 とする 2 となります。

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント