問8

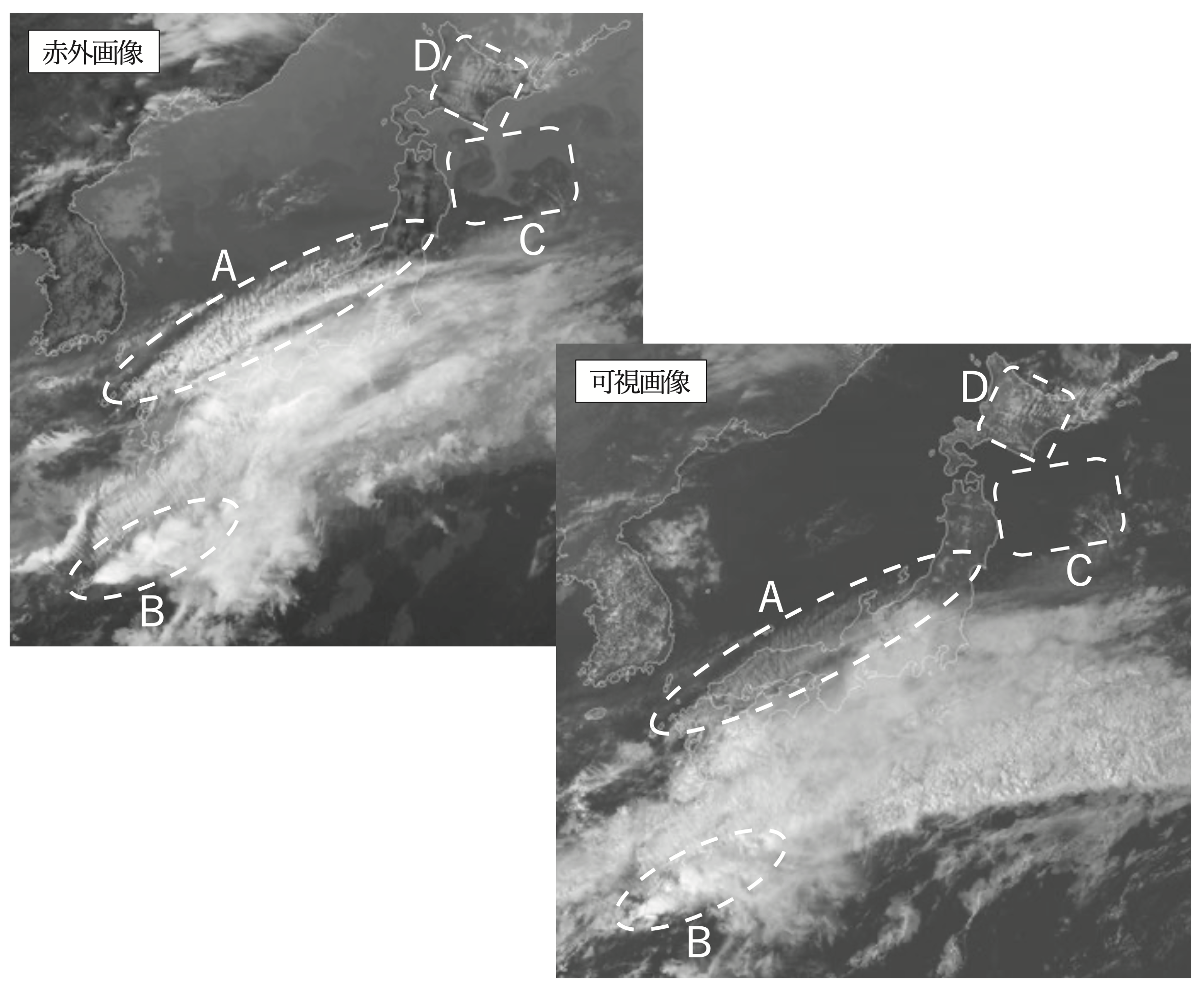

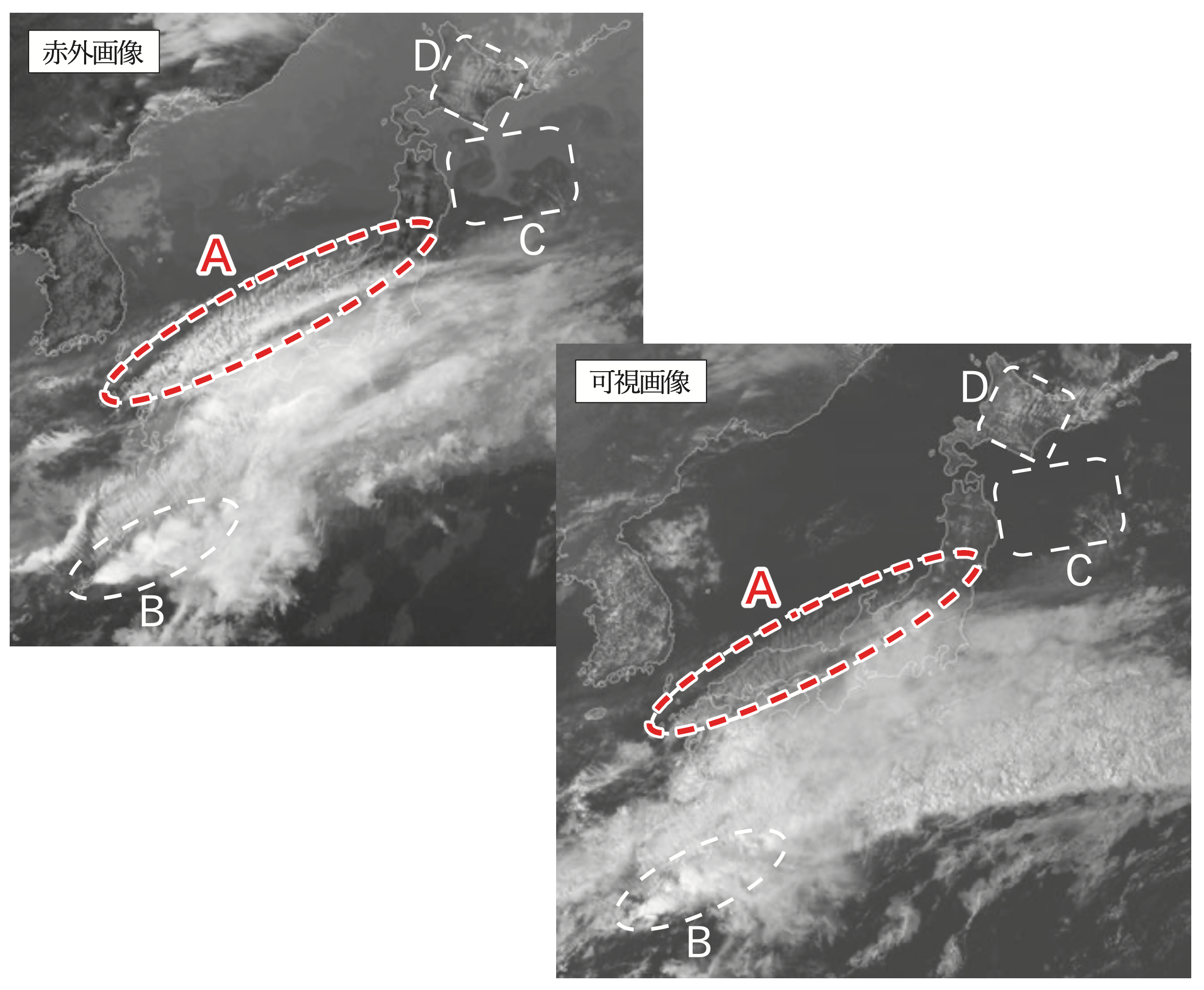

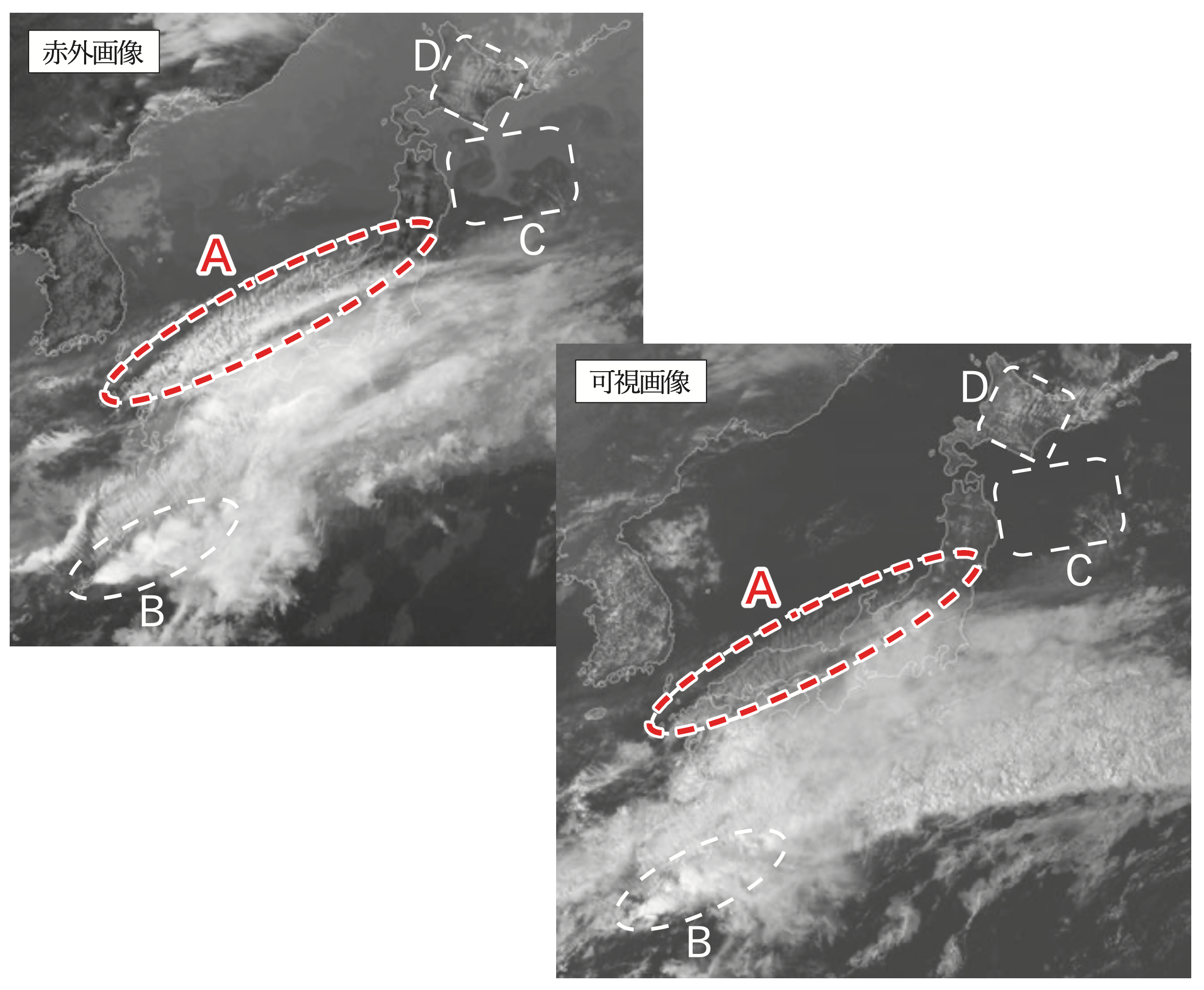

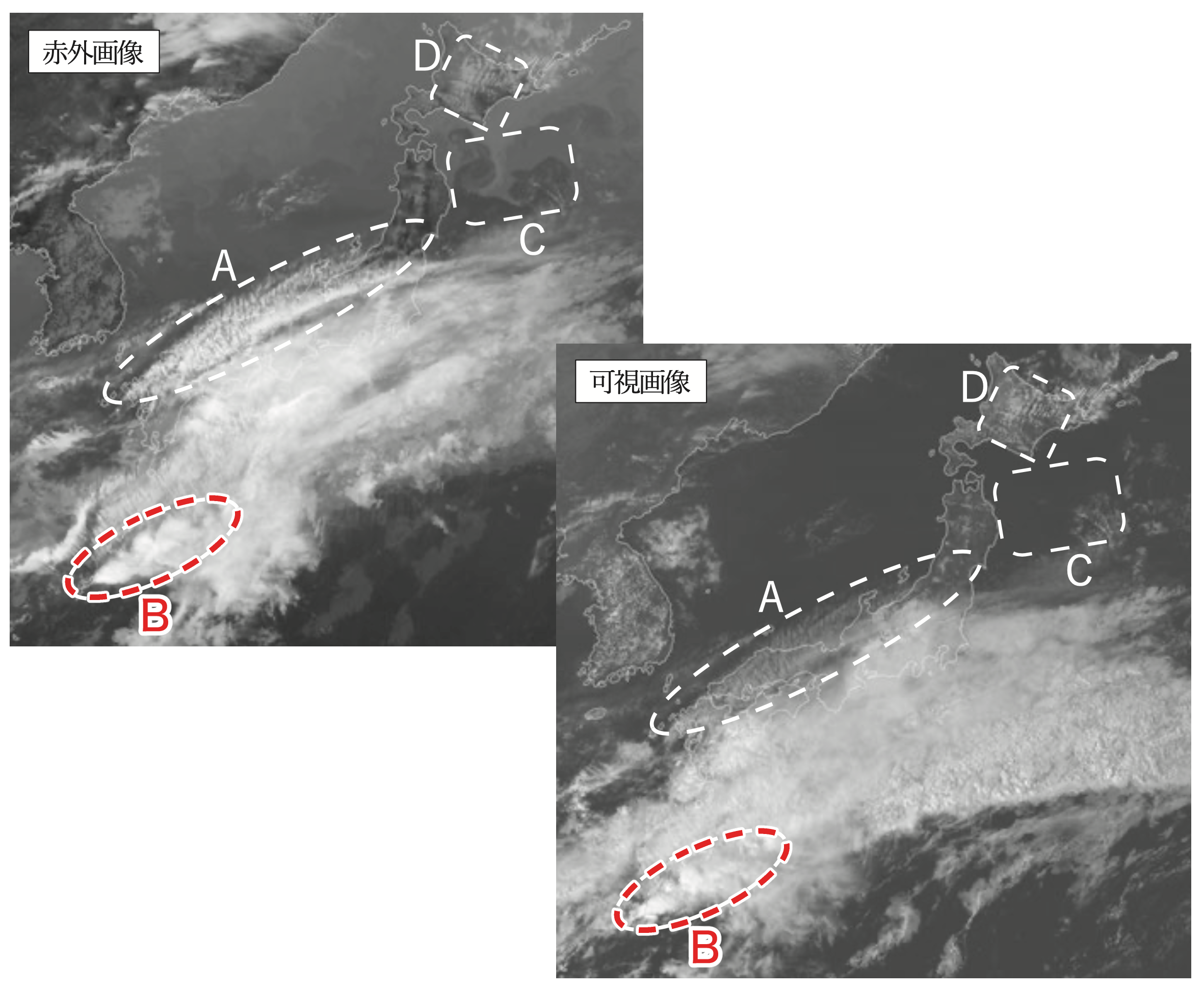

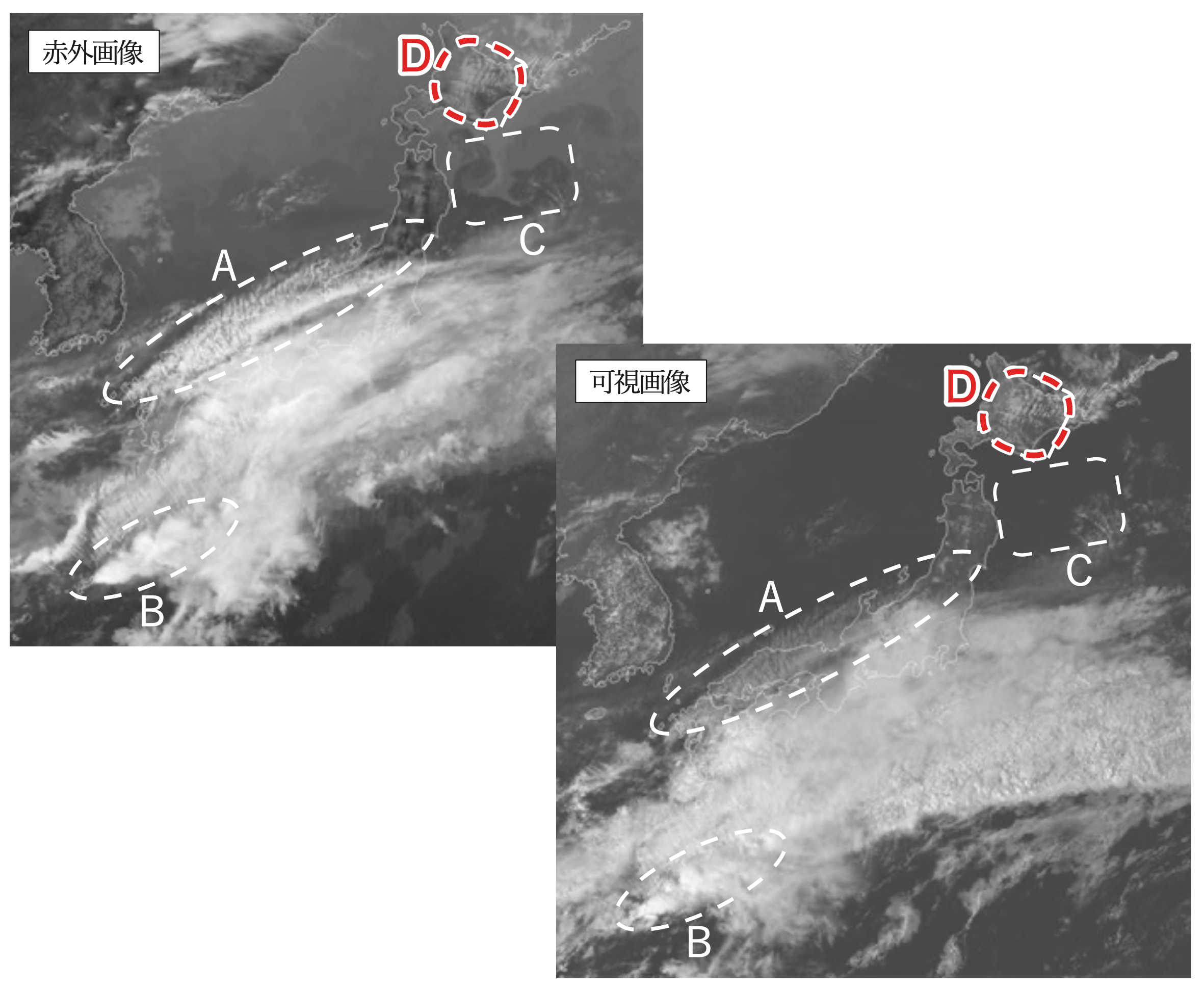

図は、4月のある日の 15 時における気象衛星画像 (赤外、可視)である。図に A ~ D で示した各領域あるいは雲域について述べた次の文 (a) ~ (d) の下線部の正誤について、下記の1~5の中から正しいものを1つ選べ。

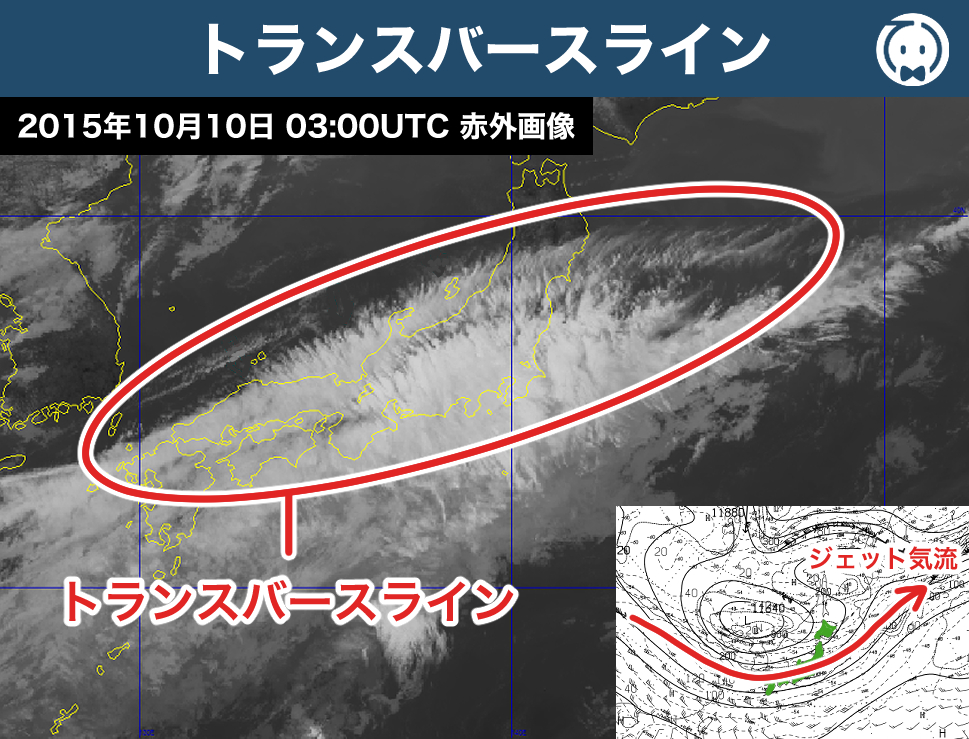

(a) 赤外画像の領域 A に見られる細かい縞状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層雲で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。

(b) 領域 B のにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。

(c) 領域 C には、赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。

(d) 赤外画像、可視画像いずれにおいても領域 D に縞状の雲域が存在している。このような雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。

本問は、赤外画像と可視画像の見方に関する問題です。

赤外画像 とは、雲、地表面、大気から放射される赤外線を観測した画像です。

放射される赤外線の強さは雲の温度により変化する特性があります。

この特性を利用して、温度が低いほど明るく、温度が高いほど暗く表現しています。

温度の低い雲には、夏の夕立や集中豪雨をもたらす積乱雲のような厚い雲もあれば、

晴れた日のはるか上空に薄く現れる巻雲のような雲もあります。

このため、白く写っている雲が雨をもたらすとは限りません。

また、ごく低い雲や霧は温度が高いため、地表面や海面とほとんど同じ温度の灰色や黒色で表示され、地表面や海面と区別がほとんどできません。

可視画像 とは、

雲や地表面によって反射された太陽光を観測した画像です。

雨を伴うような発達した雲は厚みがあり、太陽光を強く反射するため明るく写ります。

夜間は太陽光の反射がないため、可視画像に雲は写りません。

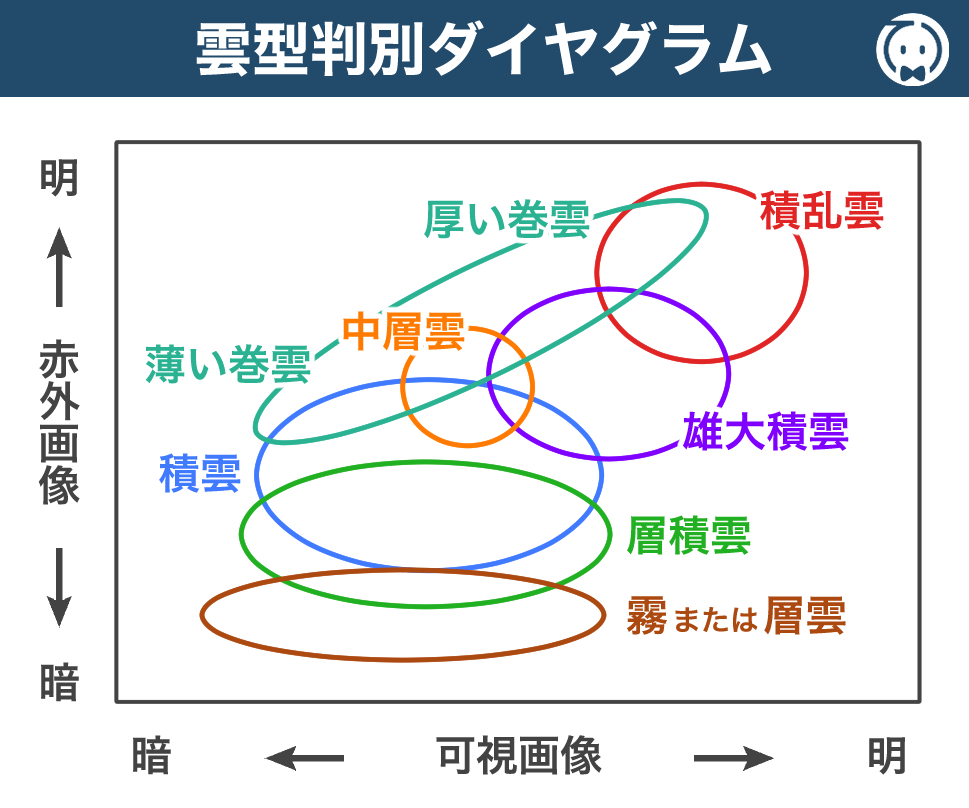

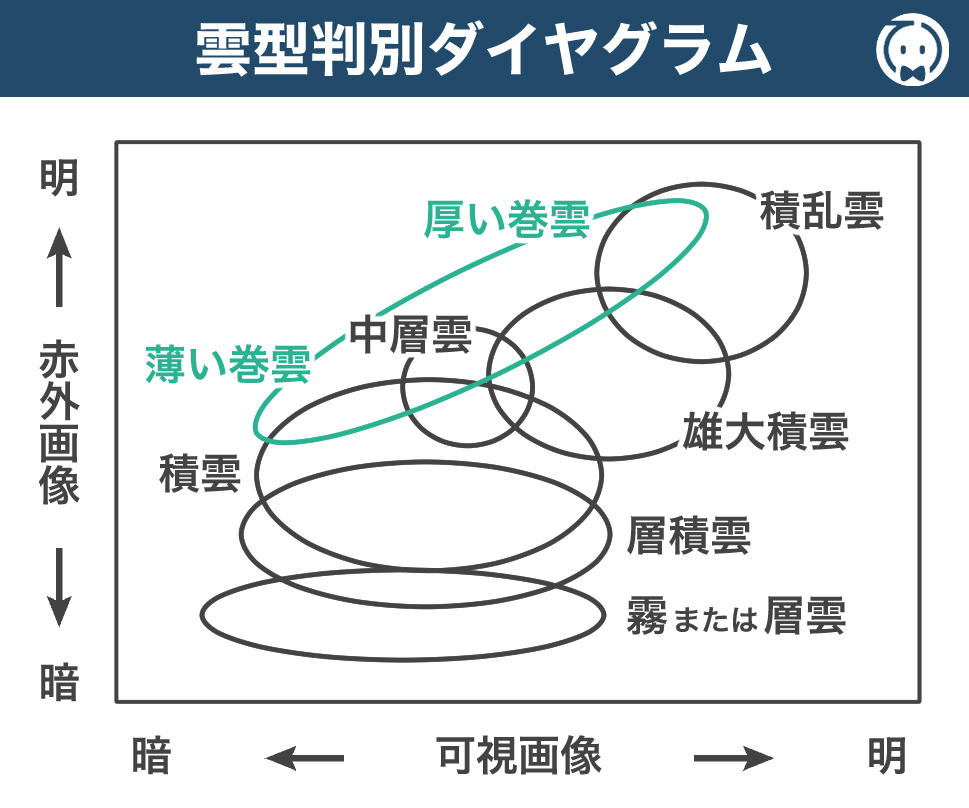

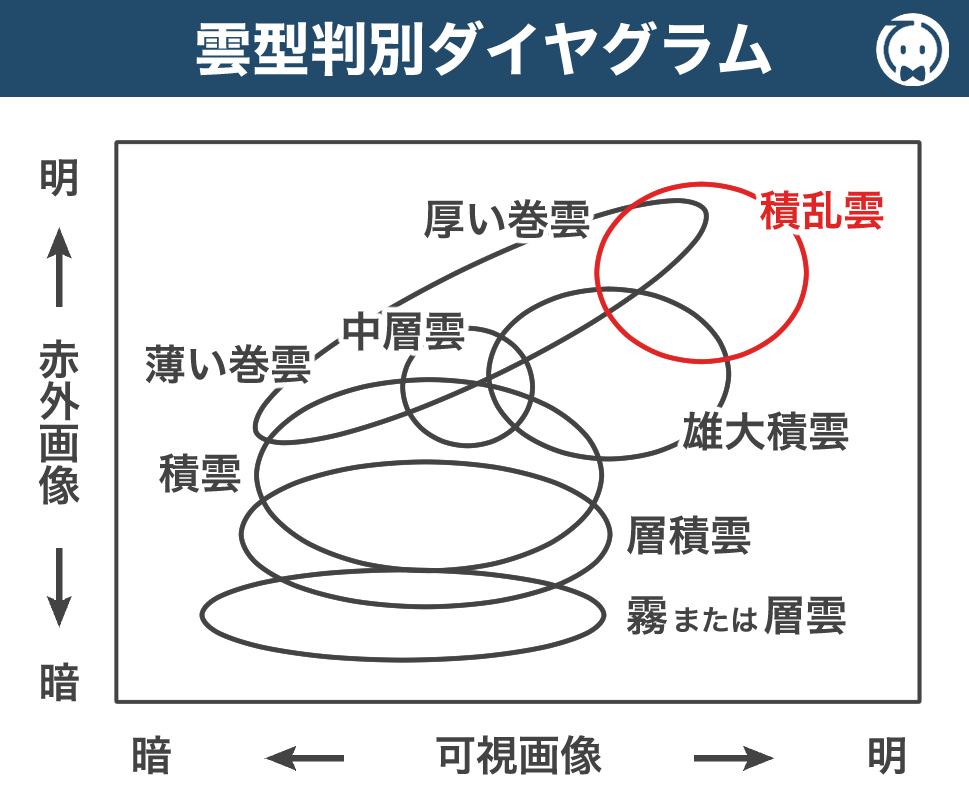

図は、上記の特徴をもとに、赤外画像と可視画像の明暗から、雲型を判別するダイヤグラムです。

上図を参考にしながら、本問を解いていきましょう。

本問の解説:(a) について

(問題)赤外画像の領域 A に見られる細かい縞状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層雲で、強風軸に対応していると推定される。この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがある。

→ 答えは 正 です。

領域 A は、赤外画像で明るく、可視画像でやや暗いため、上層雲であることが分かります。

トランスバースライン とは、ジェット気流などの強い風が吹く領域に沿って現れる雲のことです。

これらの雲は、風の流れに対してほぼ直角に並んでおり、小さな波のような形状をした雲列が特徴です。

一般に、トランスバースライン付近では、80kt 以上の風速を伴い、乱気流の発生頻度が高いことが知られています。

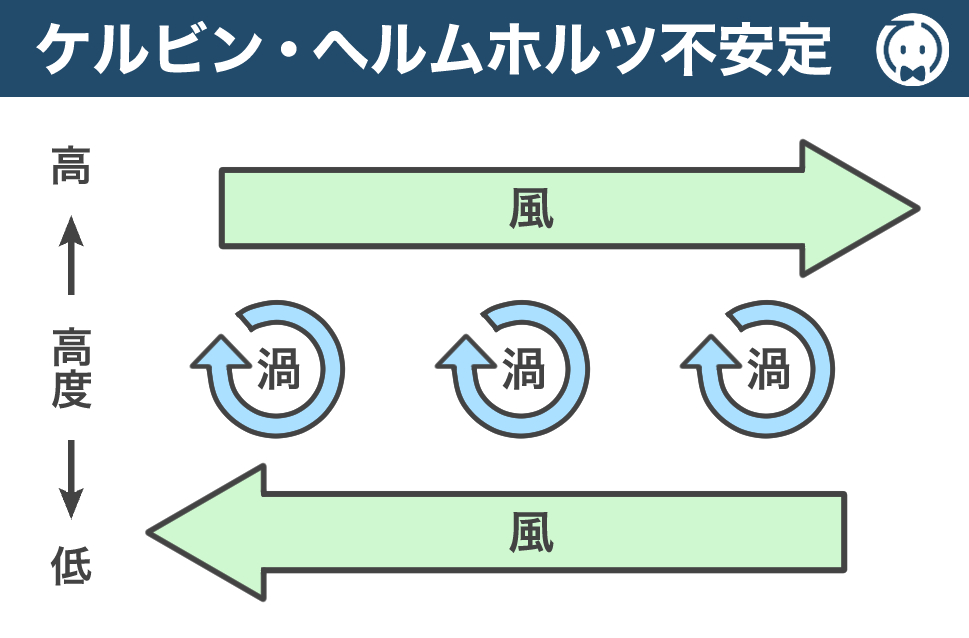

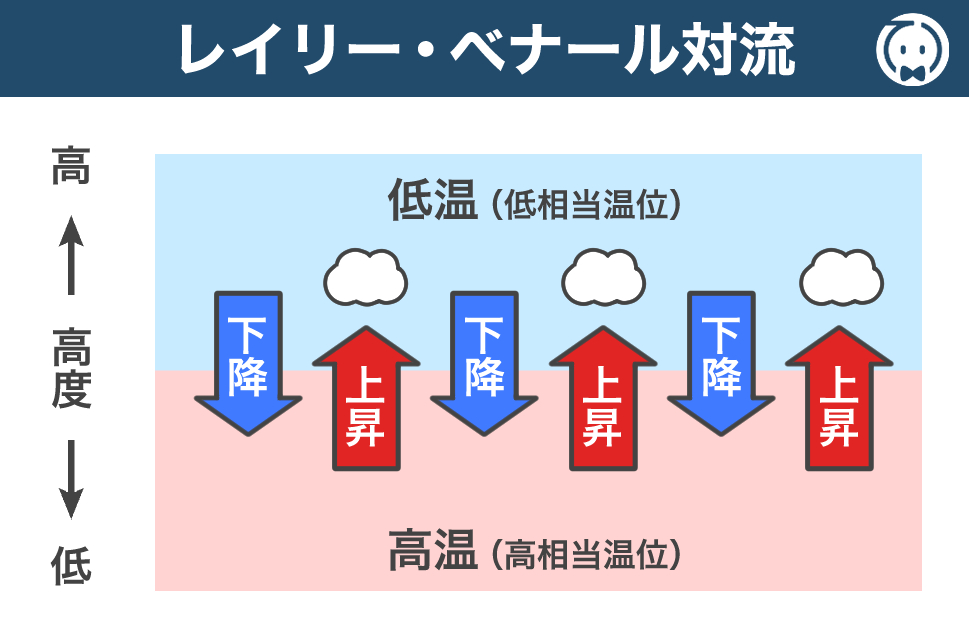

トランスバースラインの成因は「ケルビン・ヘルムホルツ不安定」や「レイリー・ベナール対流」が有力だと言われています。

ケルビン・ヘルムホルツ不安定 とは、異なる速度で動く2つの流体(例:空気や水)の境界で、その速度差が大きくなると、波のような渦が発生する現象です。

これまでの研究では、この現象でできた渦の上昇気流部分に雲が形成され、縞状の雲列が現れると考えられてきました。

しかし、近年の研究では「レイリー・ベナール対流」によってトランスバースラインができる可能性があると言われています。

レイリー・ベナール対流 とは、温度差によって液体や気体が対流する現象です。

下が温かく、上が冷たいと、温かい部分の軽い流体が上昇し、冷たい部分の重い流体が下降することで、対流が起こります。

この現象でできた、対流の上昇気流部分に雲が形成され、縞状の雲列が現れると考えられています。

領域 A を見ると、筋状で流れの方向にほぼ直角な走向を持ち、小さな波状の雲列を持つトランスバースラインの特徴と一致していることがわかります。

したがって、赤外画像の領域 A に見られる細かい縞状の雲域は、トランスバースラインと呼ばれる上層雲で、強風軸に対応していると推定され、この付近では航空機に影響を及ぼす乱気流が発生することがありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)領域 B のにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できる。

→ 答えは 正 です。

領域 B は、にんじん状で赤外画像、可視画像ともに明るくなっていることから、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域であることが分かります。

にんじん状の雲 とは、中・上層風上側に向かって、次第に細くにんじん状(あるいは毛筆状)になっている雲域のことです。

これは、風上側から風下側に広がった積乱雲の雲列と、上層風に流されるかなとこ巻雲で構成されています。

(なお、にんじん状の雲のことを「テーパリングクラウド」と呼んでいた時期があり、昔の気象予報土試験問題でも出題されたことがあります。

しかし、テーパ(taper)とは「先細り」という意味であり、雲が風上から風下に流される間に発達して幅が広がる雲にはふさわしくない名前だという意見がありました。

そのため、現在では「テーパリングクラウド」ではなく「にんじん状の雲」という用語を用いるようになっています。

古い過去問を勉強する際にはご注意ください。)

したがって、領域 B のにんじん状の雲域は、赤外画像、可視画像ともに白く輝いており、発達した積乱雲を含む対流雲が主体となっている雲域と判断できますので、答えは 正 となります。

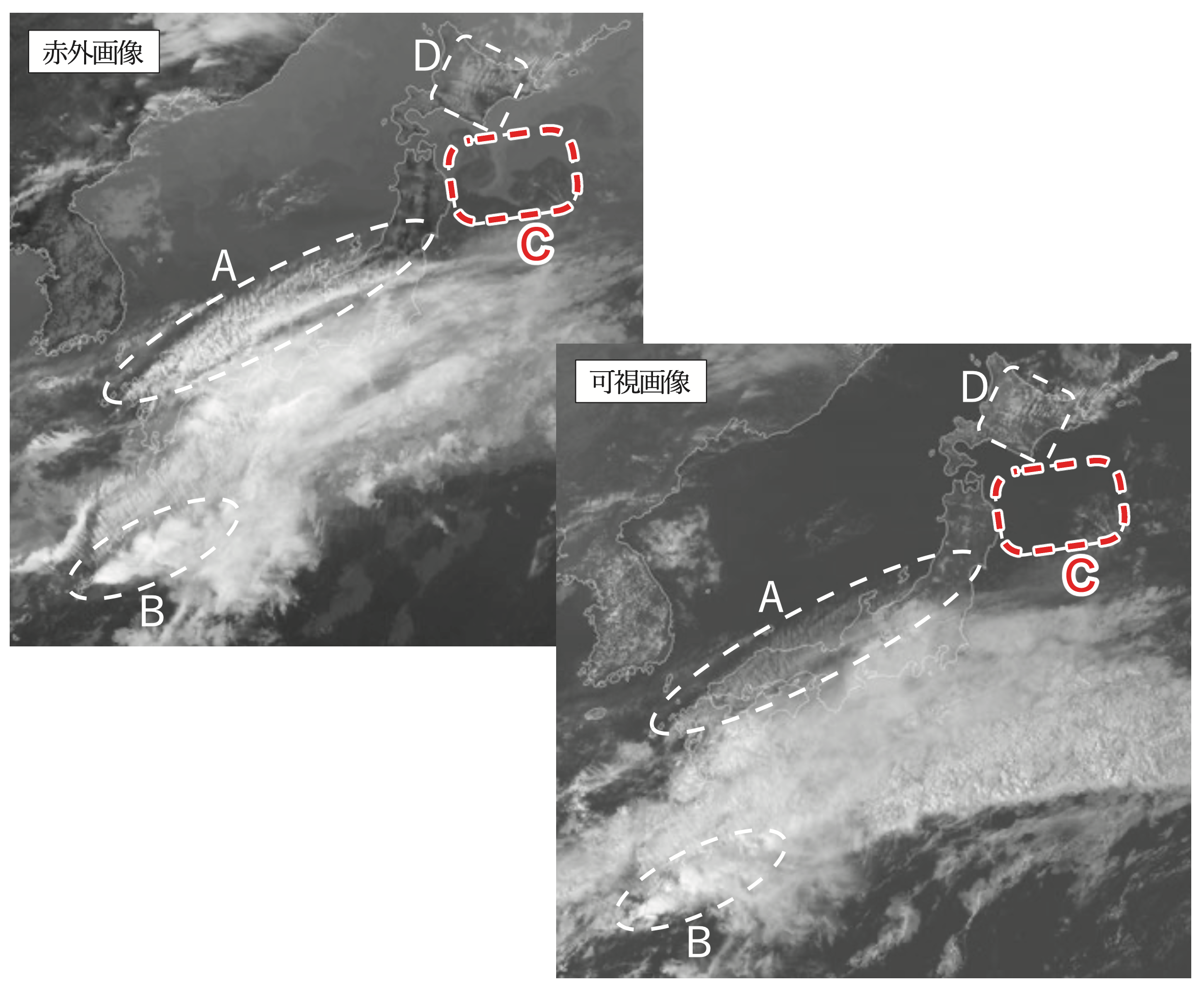

本問の解説:(c) について

(問題)領域 C には、赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定される。

→ 答えは 正 です。

領域 C は、可視画像では雲がないため、晴天域であることが分かります。

一方、赤外画像では、灰色の濃淡が表現されていることが分かります。

これは雲ではなく、海面の温度差が表現されています。

実際、この日は親潮が襟裳岬(えりもみさき)から南へ流れ込んでおり、周囲より海水温の低い海域が広がっていました。

赤外画像は温度の違いを表現できるため、こうした低水温域が表現されることがあります。

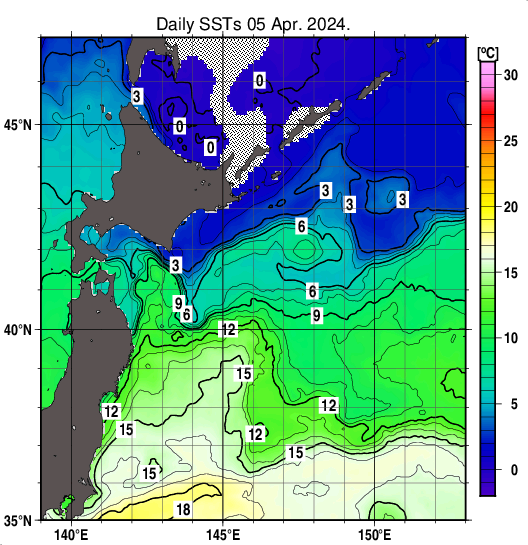

下図は、この日の海面水温分布図です。

上図を見ると、親潮の影響で海面水温の低い領域が広がっており、その位置が赤外画像の濃淡と一致していることが分かります。

したがって、領域 C には、赤外画像で暗灰色と黒色の境界が見られるが、可視画像では同様な境界が確認できないことから、この境界は海面水温の違いによって現れたと推定されますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)赤外画像、可視画像いずれにおいても領域 D に縞状の雲域が存在している。このような雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では不安定な成層状態となっていることが多い。

→ 答えは 誤 です。

領域 D の波状の雲域は、日高山脈などの山地と平行に等間隔に並んでおり、山脈の影響でできた積雲や層積雲などの雲列であると考えられます。

このような波状の雲域を 波状雲 といいます。

波状雲の発生条件としては、次の5つが挙げられています。(参照:気象衛星センター「波状雲」)

- 風向は上層まで厚い層にわたってほぼ一定であり、障害物の走向に ほぼ直交 している。

- 上層までのかなり厚い層にわたって 絶対安定 である。

- 雲を形成するのに十分な水蒸気が存在する。

- 山頂付近でおよそ10m/s以上の風速がある。

- スコーラー数 ※ が減少する成層の中で発達する。

(スコーラー数とは、山岳波(波状雲)の発達に関わる大気の安定度と風速の指標のことです。

数値が小さいほど、波が地表付近で増幅しやすいことを表します。)

したがって、領域 D の縞状の雲が発生するときは、風は下層から上層まで山脈にほぼ直角方向に吹き、雲の高さ付近では「不安定」ではなく「絶対安定」な成層状態となっていることが多いので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) のみ誤り とする 4 となります。

書いてある場所:ー

書いてある場所:ー

書いてある場所:P98〜103(可視画像)、P106〜113(赤外画像)

書いてある場所:P267〜304(可視画像、赤外画像、雲型判別ダイヤグラム、トランスバースライン)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント