問9

⽇本付近の梅⾬期の気象について述べた次の⽂ (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

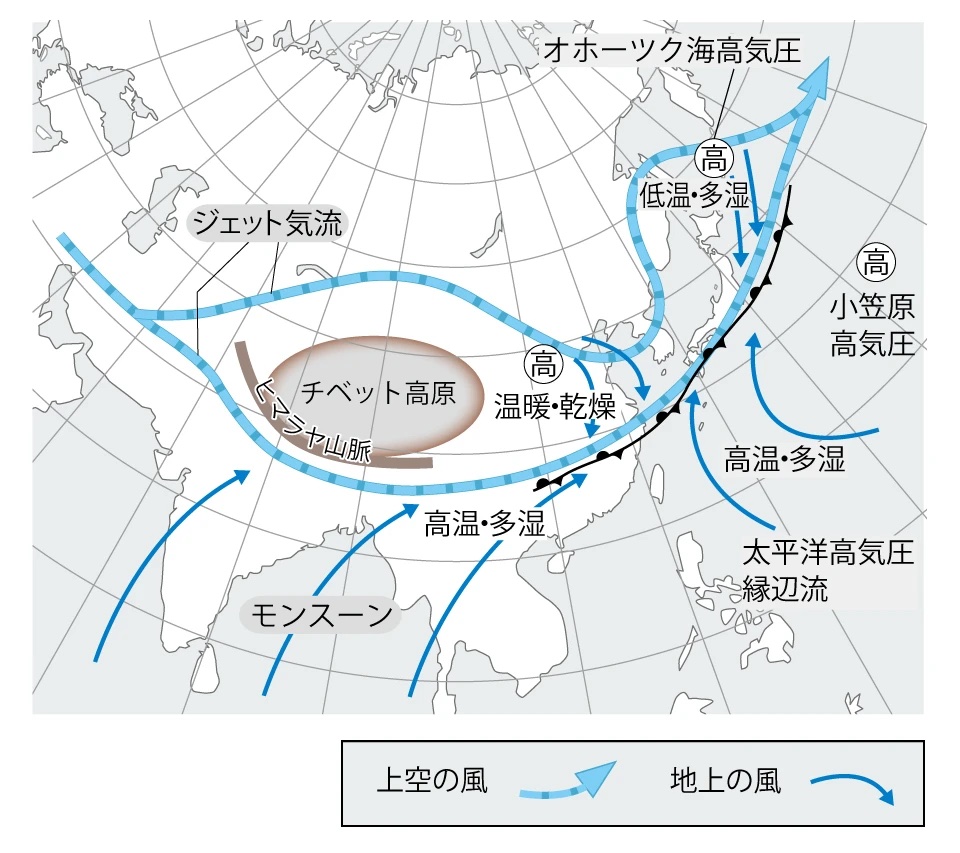

(a) 梅⾬前線を維持している⽔蒸気の輸送には、太平洋⾼気圧の縁に沿う南よりの気流とチベット⾼原の南縁を通る⻄よりの気流が寄与している。

(b) 天気図の解析では、梅⾬前線は、⽔平⽅向の温度傾度が⼩さい領域であっても⽔蒸気量の傾度が⼤きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南縁に沿って解析される。

(c) 梅⾬前線近傍における集中豪⾬の発⽣時には、⼤気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強⾵が観測されることがある。

(d) 梅⾬前線上に数百 km 程度の⽔平スケールを持った地上低気圧が複数発⽣することがある。これらの低気圧は 500hPa ⾼度⾯でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。

本問は、⽇本付近の梅⾬期の気象に関する問題です。

本問の解説:(a) について

(問題)梅⾬前線を維持している⽔蒸気の輸送には、太平洋⾼気圧の縁に沿う南よりの気流とチベット⾼原の南縁を通る⻄よりの気流が寄与している。

→ 答えは 正 です。

梅雨前線は、地域によってその成因が少し異なります。

東経125〜130度付近より東側では、太平洋高気圧の縁に沿う暖かく湿った南よりの気流と、オホーツク海高気圧からの寒冷な気流との境界に梅雨前線が形成されます。

このため、気温の南北差(気温勾配)が比較的はっきりしています。

一方、東経125〜130度付近より西側では、

チベット高原の南縁を通る西よりの気流(=南シナ海から流れ込む湿潤な南西モンスーン)と、乾燥した大陸気団との境界に梅雨前線が形成されます。

ここでは気温の差はそれほど大きくありませんが、水蒸気量の違いが前線の維持に大きく関わっています。

このように、梅雨前線を維持している水蒸気の輸送には、

- 太平洋高気圧の縁に沿う南よりの気流(東側)

- チベット高原の南縁を回る西よりの気流(西側)

がそれぞれ重要な役割を果たしています。

したがって、梅⾬前線を維持している⽔蒸気の輸送には、太平洋⾼気圧の縁に沿う南よりの気流とチベット⾼原の南縁を通る⻄よりの気流が寄与していますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(b) について

(問題)天気図の解析では、梅⾬前線は、⽔平⽅向の温度傾度が⼩さい領域であっても⽔蒸気量の傾度が⼤きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南縁に沿って解析される。

→ 答えは 正 です。

前線 とは、気団と気団の境界にできる密度の不連続線のことです。

通常の温暖前線や寒冷前線の場合、空気の密度の違いに一番効いてくるのが気温なので、天気図上では温度傾度の大きい場所(=等温線が密になっている場所)を目安に前線を解析します。

一方、梅雨前線の場合、温暖前線や寒冷前線に比べて温度傾度が小さく、等温線を目安に前線を解析できないことがあります。

例えば、問題(a)で見たように、東経125〜130度付近より西側では、チベット高原の南縁を通る西よりの気流(=南シナ海から流れ込む湿潤な南西モンスーン)と、乾燥した大陸気団との境界に梅雨前線が形成されます。

これらの気団はどちらも暖かいので、気温の差はそれほど大きくありません。

つまり、温度傾度が小さいため、等温線だけを見ても前線をうまく描けないのです。

しかし、両者の大きな違いは「水蒸気量」です。

南側は湿っていて、北側は乾いているため、水蒸気量の不連続がはっきり現れます。

空気の密度は温度だけでなく水蒸気量でも変わるので、この水蒸気量の違いも前線の目安になります。

ここで役立つのが 相当温位 です。

相当温位は「気温+水蒸気量」の両方を反映した量で、水蒸気量が多いほど高くなります。

そのため、温度差が小さくても水蒸気量の差が大きいと、相当温位の傾度も大きくなります。

実際に梅雨前線は、天気図上で等相当温位線の集中帯の南縁に沿って描かれることが多いです。

したがって、天気図の解析では、梅⾬前線は、⽔平⽅向の温度傾度が⼩さい領域であっても⽔蒸気量の傾度が⼤きい場合には、概ね等相当温位線の集中帯の南縁に沿って解析されますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c) について

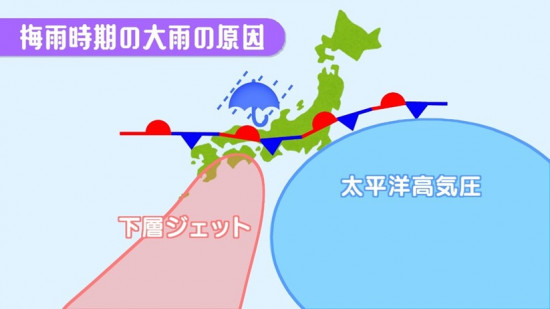

(問題)梅⾬前線近傍における集中豪⾬の発⽣時には、⼤気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強⾵が観測されることがある。

→ 答えは 正 です。

梅雨前線の近くで集中豪雨が発生するとき、大気下層では 下層ジェット と呼ばれる湿った強風が現れることがあります。

通常、梅雨前線の南側では、下層に太平洋高気圧の縁辺を回り込む暖かく湿った空気が流れ込んでいます。

しかし、前線の南側の上昇気流は、前線近傍ほど強くはないため、空気中には潜在的な鉛直不安定(=上に持ち上げられれば一気に対流が発達するエネルギー)がたまった状態になっています。

この状態で風が収束(=太平洋高気圧からの南よりの風と、モンスーン気団からの南西の暖湿気流による収束など)したり、地形の影響によって上昇流が発生すると、それがトリガーとなって潜在的な不安定が一気に顕在化し、積乱雲を発達させて集中豪雨を発生させることがあります。

いったん積乱雲が発達すると、その内部では強い上昇流が生じ、下層の空気が大量に中・上層へ吸い上げられます。

その結果、雲の下では空気が不足して気圧が下がり、周囲から空気を引き込む収束場ができます。

このとき梅雨前線の南側には暖かく湿った南~南西風が流れ込んでいるため、その風が不足を補うように、風速がさらに強まります。

こうして強化された下層の風は、多量の水蒸気を前線に供給し、積乱雲の発達を支えます。

そして、雲がさらに成長すると上昇流が強まって下層の吸い込みも強くなり、南~南西風が一層強まるという正の循環が生じます。

この仕組みによって、対流活動が活発になるほど下層の風が加速され、 下層ジェット と呼ばれる湿った強風が形成されていくのです。

下層ジェットは、形が人間の舌に似ている事から 湿舌 (しつぜつ)とも呼ばれます。

積乱雲が発生した場所では一時的に鉛直不安定が解消されますが、下層ジェットは周囲から再び湿った空気を運び込み、新しい積乱雲を次々に作り出します。

この流れが続くと、積乱雲が線状に並んだり(=線状降水帯)、塊になって組織化することが多く、大雨の原因となります。

したがって、梅⾬前線近傍における集中豪⾬の発⽣時には、⼤気下層に下層ジェットと呼ばれる湿った強⾵が観測されることがありますので、答えは 正 となります。

本問の解説:(d) について

(問題)梅⾬前線上に数百 km 程度の⽔平スケールを持った地上低気圧が複数発⽣することがある。これらの低気圧は 500hPa ⾼度⾯でも明瞭な低気圧を伴うことが多い。

→ 答えは 誤 です。

梅雨前線上には、数百km程度の間隔で低気圧が並んで発生することがあります。

その際、等圧線が閉じた低気圧にまでは発達せず、前線波動として解析される場合もあります。

これらの低気圧や前線波動は梅雨前線上の中規模援乱(メソαスケール)と呼ばれ、一般的に数千kmの間隔で発生する温帯低気圧に比べて発生間隔は短いです。

また、これらは台風と同様に、暖気核構造を持っているため、上層ほど不明瞭になります。

特に 500hPa 高度面では、温帯低気圧のような低気圧循環やトラフを伴わないことが多く、背の低い低気圧と言えます。

したがって、梅⾬前線上に数百 km 程度の⽔平スケールを持った地上低気圧が複数発⽣することがありますが、これらの低気圧は 500hPa ⾼度⾯でも「明瞭な低気圧を伴うことが多い」ではなく「不明瞭」となりますので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 正 (b) 正 (c) 正 (d) 誤 とする 1 となります。

書いてある場所:P224〜231(梅雨期の集中豪雨)

書いてある場所:P382(梅雨前線)

書いてある場所:ー

書いてある場所:P130(梅雨前線、下層ジェット、湿舌など)

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

コメント